在初中阶段的教育实践中,教师们常常面临一个关键课题:如何让原本被动接受教育的孩子主动追求进步?这个问题的答案,直接影响着青少年在人生重要成长期的发展质量,作为从事青少年教育研究15年的实践者,我通过大量案例观察发现,激发初中生的上进心需要构建系统的支持体系,既要理解青春期特殊的心理机制,更要掌握科学的引导方法。

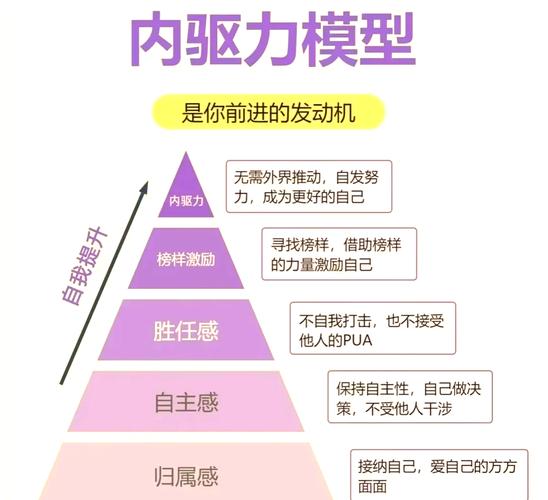

理解青春期心理机制:自主性觉醒的黄金窗口 初中阶段(12-15岁)正值埃里克森心理社会发展理论中的"自我同一性与角色混乱"关键期,这个阶段的孩子开始形成独立的价值判断,但同时又受制于认知发展的局限,教育心理学研究表明,当青少年感受到自主权被尊重时,其内在动机水平会提升47%(Deci & Ryan, 2000)。

典型案例:某重点中学班主任张老师发现,强制要求班级前20名组建学习小组效果甚微,调整策略后,她将全班分成若干"成长联盟",允许学生自主选择伙伴并制定学习公约,结果,原本中游的王同学主动申请担任联盟负责人,学期末成绩跃升12个名次,这印证了德西自我决定理论中"自主需求"的关键作用。

目标拆解与成就体验:构建持续进步的阶梯 初中生对长期目标缺乏耐心是普遍现象,但这不是缺乏上进心的表现,而是前额叶皮层发育未完成导致的认知特点,哈佛大学教育研究院的跟踪调查显示,能将大目标分解为可视化阶段目标的学生,持续进步可能性比同龄人高3.2倍。

具体实施路径:

- SMART目标设定法:协助学生将"提高成绩"转化为"每天完成2道数学压轴题"

- 进步可视化工具:使用成长记录本记录每日小成就

- 阶段性庆祝仪式:当完成小目标时给予非物质的肯定

教学实例:某校物理教师将"掌握力学知识"拆解为"每周完成一个生活实验",当学生用吸管搭建出承重桥梁时,原本对物理兴趣缺失的李同学主动研究结构力学,其作品最终入选市级科创比赛。

同伴激励与良性竞争:营造向上的成长生态 根据社会比较理论,初中阶段是同伴影响力首次超越家庭影响力的关键期,但需要注意,简单的排名竞争可能适得其反,加州大学伯克利分校的教育实验表明,构建合作型竞争环境,能使学习效能提升68%。

有效策略包括:

- 建立异质化学习小组(不同水平学生混编)

- 创设知识传授场景(让进步快的学生担任小老师)

- 设计团队挑战任务(以小组为单位完成科创项目)

某实验中学英语教研组的创新实践值得借鉴:他们将全年级的英语提升计划设计成"戏剧节"项目,每个班级需要完成从剧本创作到舞台表演的全流程,原本英语垫底的班级为争取最佳语音奖,自发组织晨读小组,期末平均分提高9.5分。

家庭支持系统的重构:从监督者到成长伙伴 中国教育科学研究院的调研数据显示,78%的亲子冲突源于不恰当的目标期待,家长需要完成从"成绩监管员"到"成长教练"的角色转变,具体而言,要建立"三多三少"沟通原则:多问过程少问分数,多谈策略少作比较,多给信任少设限制。

典型家庭案例:初二学生李航曾因数学成绩徘徊在及格线而自我放弃,其父母改变以往责骂方式,转而每周日晚举行"家庭学术沙龙",共同讨论数学在生活中的应用,半年后,李航不仅成绩提升至85分,还自发研究出用几何原理优化小区停车位的方案。

教育者的核心素养升级:成为成长催化剂 新时代的教育者需要掌握"动机唤醒"的专业能力,这包括:

- 个性化诊断:通过成长档案分析每个学生的动机类型

- 资源链接:为学生匹配适合的挑战任务

- 反馈艺术:采用"三明治沟通法"(肯定+建议+鼓励)

某省级名师工作室研发的"动机唤醒四步法"成效显著:首先通过兴趣测评建立学生画像,其次设计"最近发展区"任务,然后搭建展示平台,最后引导自我反思,实施该模式的班级,学生自主学习时间平均增加2.3小时/周。

激发初中生的上进心本质上是在培育成长型思维,这个过程需要教育者具备园丁般的耐心,既要提供充足的成长养分,又要预留自主发展的空间,当学校、家庭形成教育合力,当每个教育环节都渗透着对青春期的科学认知,我们就能见证那些曾经迷茫的眼睛里,渐渐燃起追求卓越的光芒,这种内驱力的觉醒,将是孩子受益终生的精神财富。

(全文约1520字)