清晨七点的阳光斜照进客厅,李女士发现十岁的儿子正蜷缩在沙发角落发抖,书包歪倒在地,作业本摊开着只写了半页。"妈妈,我肚子疼..."孩子带着哭腔的谎言刺痛了母亲的心,这个场景正在无数家庭重复上演,当未完成的作业成为压在孩子心头的巨石,逃避上学的行为背后折射出当代教育中亟待解决的深层问题。

表象背后的心理密码

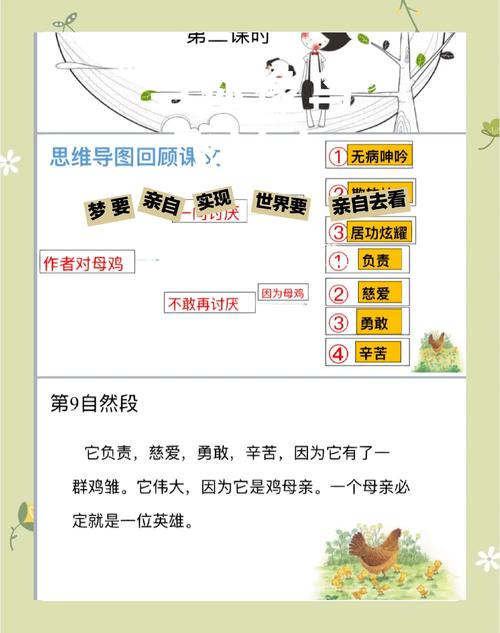

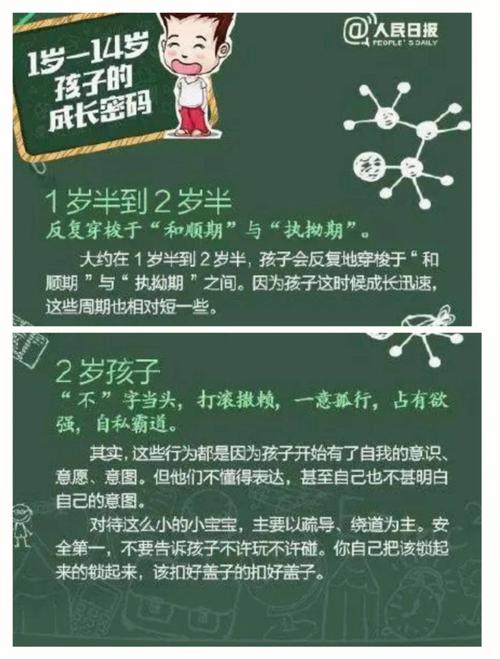

面对未完成的作业,孩子们产生的逃避心理并非简单的懒惰,9-12岁儿童心理学研究表明,这种抗拒行为往往源于"预期性焦虑"——对教师批评的恐惧想象、对同学嘲笑的过度担忧、对自我价值感的否定性预设,三重压力形成心理闭环,上海某重点小学的跟踪调查显示,62%的逃避上学案例与作业焦虑直接相关。

家庭作业本应是巩固知识的工具,但当其演变为"定时炸弹",折射出教育环节的系统性失衡,某市儿童心理援助中心的数据揭示,超过30%的中高年级学生存在"作业恐惧症",表现为入睡困难、晨起腹痛等躯体化症状,这些信号提醒我们,问题的本质是孩子对失控情境的应激反应。

教育专家王教授指出:"当作业量超过儿童认知负荷的120%,就会触发自我保护机制。"这解释了为什么优等生同样可能出现逃避行为——完美主义倾向使他们将未完成作业等同于人格失败。

破冰对话的艺术

发现孩子逃避上学的清晨,父母的第一反应决定事件走向,此时切忌"为什么不早点写"的质问,这相当于在伤口撒盐,建议采用"三明治沟通法":先描述观察("妈妈注意到作业本还在桌上"),再表达担忧("我担心你会遇到困难"),最后给予支持("我们一起想办法")。

建议在早餐桌上开启自然对话:"今天上学路上想听哪个故事?"当孩子情绪放松后,轻抚后背询问:"是不是有什么事情让你觉得上学特别困难?"这种非对抗式提问为孩子打开倾诉窗口,切记保持目光平视,手机静音,创造绝对专注的沟通环境。

当孩子吐露实情,请克制说教冲动,心理学中的"情绪优先处理原则"告诉我们,此时最需要的是共情:"没写完作业确实让人着急,妈妈小时候也有过类似经历。"这种情感共鸣能有效降低孩子的心理防御。

危机转化的教育契机

与孩子共同制定"补救路线图":将未完成作业分解为3个15分钟任务块,用彩色便签标注进度,研究表明,可视化的阶段目标能提升47%的任务完成率,过程中强调:"我们专注解决眼前这一小步。"

需要同步联系班主任,但要注意沟通策略,建议发送信息:"老师好,小明今早因为作业未完成情绪紧张,我们正在引导他补做,恳请如果方便,能否暂时不收缴作业,给他半天缓冲期?"这种协商姿态既维护教师权威,又为孩子争取成长空间。

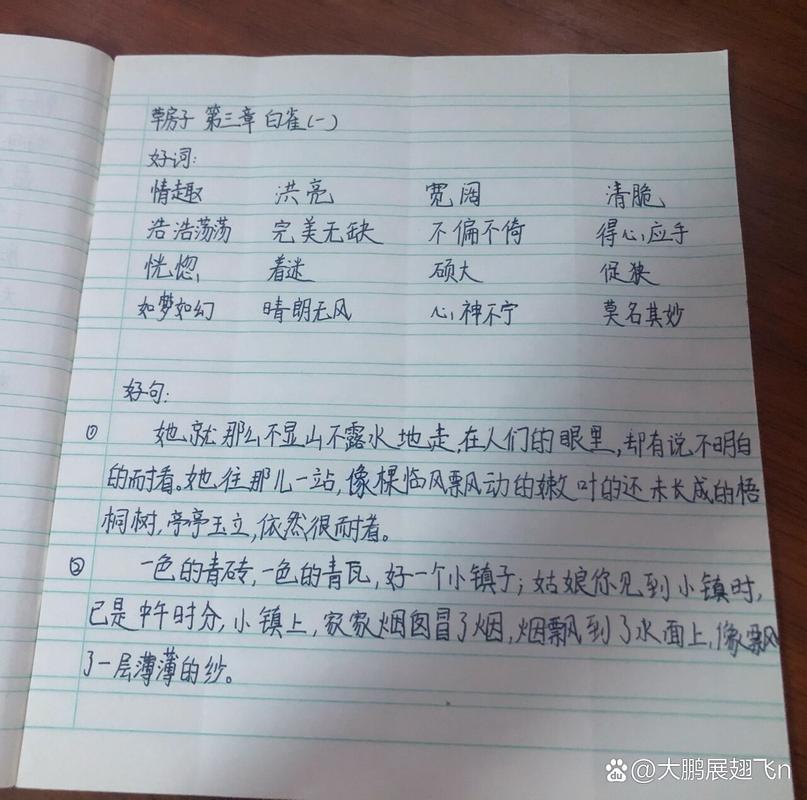

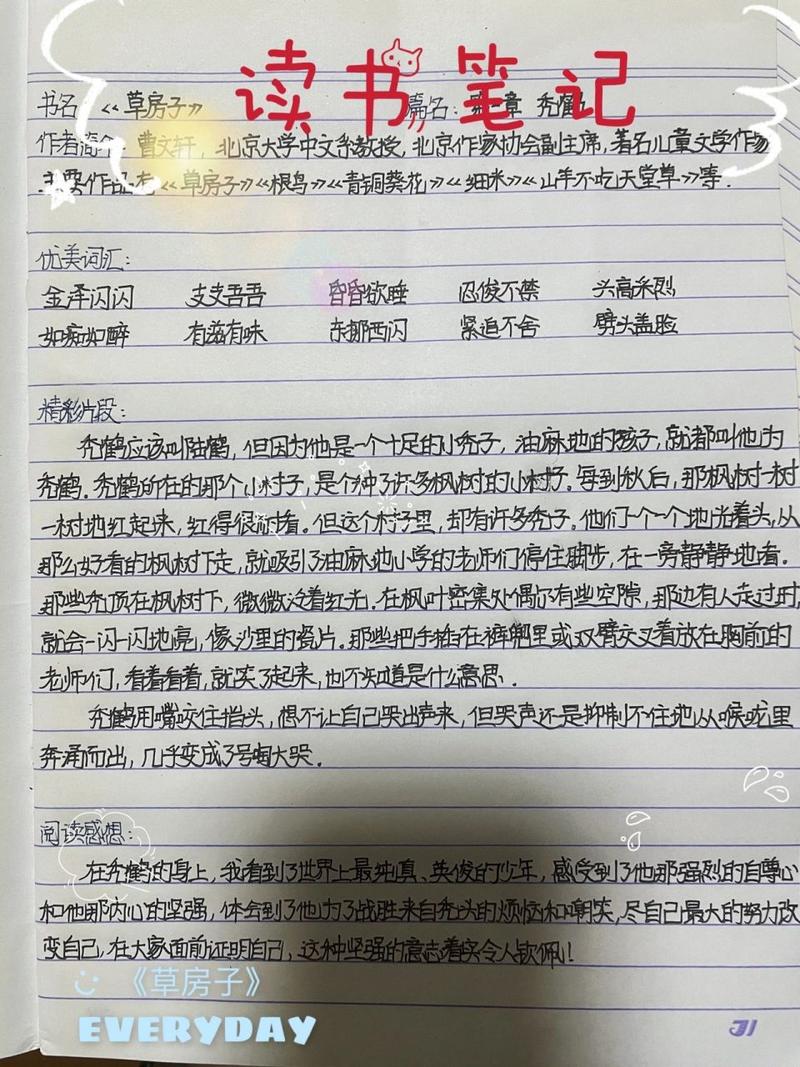

从长远看,要建立"作业免疫系统",引入"番茄钟工作法",配置沙漏让孩子直观感受25分钟的学习单元,在书房设置"作业急救箱",内含错题本、彩色索引贴等工具,每周举行家庭作业复盘会,重点讨论时间管理策略而非对错评判。

北京师范大学附属小学的实践表明,采用"三步缓冲机制"(延迟收缴、分阶补做、心理疏导)的班级,作业焦虑发生率下降58%,这印证了教育家杜威的观点:"教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。"当我们将作业危机转化为成长契机,收获的不仅是完成的作业本,更是孩子直面困难的勇气。

在数字化时代,我们更需要回归教育的本质——培养完整的人,那个蜷缩在沙发上的孩子,需要的不是催促与责备,而是被理解的温暖与可执行的方案,当家长放下焦虑,教师展现包容,社会给予空间,我们终将看到:放下恐惧的孩子,背起的不再是沉重的书包,而是装满勇气与希望的行囊。