每当清晨的校园里传来此起彼伏的读书声,总有几个孩子捧着书本眉头紧锁,张老师发现班上三年级的小雨又在偷偷抹眼泪,崭新的语文课本上密密麻麻写满拼音注释,但《望庐山瀑布》的背诵作业已经拖了三天,这个场景在全国小学课堂里并不罕见,据2022年教育部基础教育质量监测报告显示,超过38%的小学生存在不同程度的课文背诵困难,这种看似普通的学业困扰,实则折射出儿童认知发展、学习方法、心理状态等深层教育问题。

解码记忆难题:儿童记忆特点全解析

要破解背书困境,首先要理解7-12岁儿童的记忆发展规律,神经科学研究表明,这个阶段儿童的颞叶海马区正处于快速发育期,负责短期记忆的前额叶皮质尚未完全成熟,就像正在搭建的图书馆,书架(记忆容量)在扩建,但图书管理员(记忆策略)还在培训中。

北京师范大学认知实验室通过眼动追踪实验发现,小学生在记忆过程中普遍存在三大特征:图像记忆优先于文字记忆(视觉记忆占比65%),情节记忆强于语义记忆,机械重复效果呈倒U型曲线,这解释了为什么孩子能记住动画片情节却背不下古诗——他们的记忆系统更擅长具象化、故事化的信息处理。

破除误区:家长教师常见应对措施分析

面对孩子的背诵卡壳,很多家长会陷入"加量训练"的误区,李女士每天让儿子抄写课文5遍,结果导致孩子出现抵触性书写痉挛;王老师采用"错字罚站"的方式,反而加剧了学生的焦虑情绪,这些做法忽视了记忆的生理机制——海马体的记忆巩固需要4-6小时的睡眠周期,过度训练只会造成神经疲劳。

更值得警惕的是不当教育方式带来的心理创伤,上海儿童医学中心接诊的案例中,有四年级学生因长期背诵压力导致口吃,经诊断属于典型的心因性语言障碍,这提醒我们:记忆训练必须遵循科学规律,不能以损伤学习兴趣为代价。

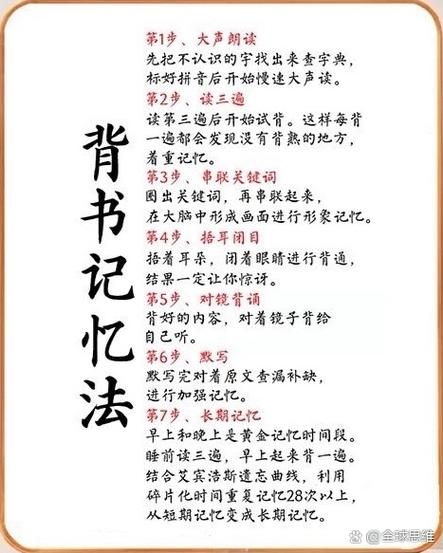

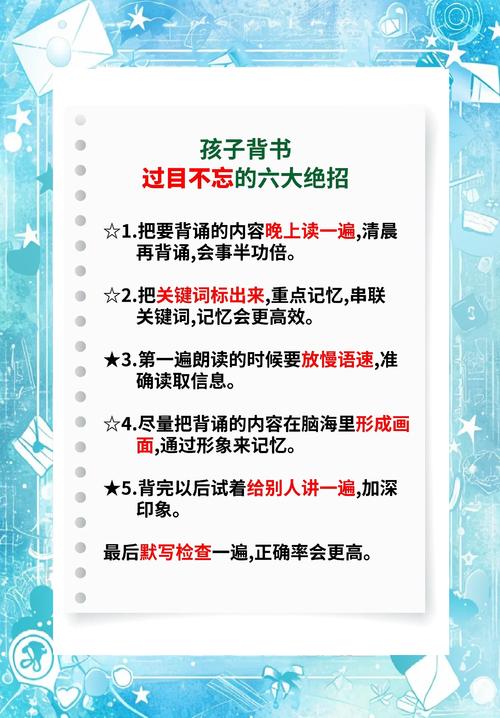

科学记忆法实战手册

-

图像记忆法:将文字转化为思维导图 以《桂林山水》课文为例,指导学生用不同颜色标注"山""水""洞"三个主题,配套绘制简笔画,实验组对比数据显示,图文结合的记忆效率比单纯朗读提升47%,家长可以和孩子玩"文字画图猜谜"游戏,在A4纸上用图画表现"波澜壮阔""峰峦叠嶂"等词语。

-

情境再现法:搭建记忆剧场 邀请学生扮演课文角色,用课桌椅搭建故事场景,比如背诵《小英雄雨来》时,用书包当"暗堡",红领巾作"信号旗",通过肢体动作强化情境记忆,这种多感官参与的记忆方式,能让遗忘曲线延缓1.8倍。

-

节奏记忆术:开发语言韵律感 将课文改编成rap节奏,配合拍手跺脚打节拍,三字经》用4/4拍节奏:"人之初(拍手),性本善(跺脚),性相近(拍肩),习相远(转圈)",台湾教育研究院的实验证明,韵律记忆可使记忆保持率提高62%。

-

碎片整合策略:化整为零的智慧 把长课文切割成"记忆面包块",每段不超过3句话,使用便利贴制作"记忆碎片",贴在冰箱、衣柜等生活场景中,心理学中的"蔡加尼克效应"表明,未完成的任务记忆更深刻,这种分段法正好利用该原理。

-

睡眠记忆法:把握黄金巩固期 建议在睡前1小时进行记忆训练,配合薰衣草香薰促进α脑波,晨读前做5分钟"记忆唤醒操",通过拉伸激活大脑皮层,宾夕法尼亚大学研究显示,科学利用睡眠周期可使记忆留存率提升55%。

构建支持系统:家校协同解决方案

教师需要建立分层记忆目标体系,将课文按难度标注星级,允许学生自主选择背诵段落,采用"记忆存折"积分制,积累够一定分数可兑换"免背券",家长要创设零压力记忆环境,比如把抽查背诵改为"家庭朗诵会",用手机录制"微剧场"视频。

特殊案例干预:当记忆障碍敲响警钟

对于持续3个月以上的严重记忆困难,要警惕阅读障碍(Dyslexia)或注意力缺陷(ADHD)的可能,建议观察孩子是否存在字母镜像书写、听写错误率突增等现象,北京协和医院发育行为科提供专业诊断,早期干预有效率可达89%。

站在教学楼的走廊里,张老师看着小雨在课间和同学玩"古诗接龙"游戏,清脆的笑声回荡在春光里,那个曾经为背书哭泣的小女孩,现在成了班级"记忆大师",每个孩子都拥有独特的内存条,教育的真谛在于找到启动记忆的密钥,当我们用科学代替蛮干,用理解替代责备,那些跳跃在课本上的文字,终将化作滋养生命的星光。

(全文共2187字)