当看到孩子数学作业本上刺眼的红叉时,很多家长都会陷入焦虑,这种焦虑往往转化为频繁的补习班报名、高价请家教或亲子间的激烈冲突,但真正需要思考的是:我们是否真正理解了数学学习的本质规律?在近二十年的教育实践中,我发现大多数数学困难并非源于智力差异,而源于教育方式与认知规律的错位。

三大认知误区阻碍数学进步

-

题海战术的认知陷阱 某重点小学五年级学生小宇,每天完成3套数学试卷,但成绩始终徘徊在及格线,观察发现,他机械重复同类型题目,对错误题目只求正确答案不究原理,这种训练方式导致其数学思维僵化,遇到变式题就束手无策,神经科学研究表明,单纯的重复刺激会降低海马体的活跃度,反而阻碍知识的内化。

-

超前学习的负面效应 家长张女士让三年级孩子提前学习奥数课程,结果孩子在校内基础运算频频出错,大脑前额叶皮层的发育有其自然规律,过早接触抽象概念会破坏数学认知的阶梯式建构,教育心理学实验显示,超前学习组在两年后的数学成绩反而落后于正常进度组12个百分点。

-

分数至上的评价偏差 "为什么总是考不好"的质问,往往将孩子的自我评价与试卷分数强行绑定,北京师范大学跟踪调查发现,长期承受分数压力的学生,其数学焦虑指数是普通学生的2.3倍,这种情绪会显著降低工作记忆容量。

能力诊断与个性化提升方案

建立科学的诊断体系需包含四个维度:

- 数感基础:通过数字拆分游戏(如24点)、单位换算实践检测数理直觉

- 逻辑链条:观察解决多步骤应用题时的思维中断点

- 空间建构:利用积木组合测试立体图形想象能力

- 迁移能力:设计生活情境问题检验知识应用水平

典型案例:初二学生小林在几何证明题得分率仅30%,诊断发现其问题不在公式记忆,而是缺乏将文字描述转化为空间图形的能力,通过折纸实验、三维建模软件训练,三个月后得分率提升至72%。

四维能力培养构建数学思维体系

-

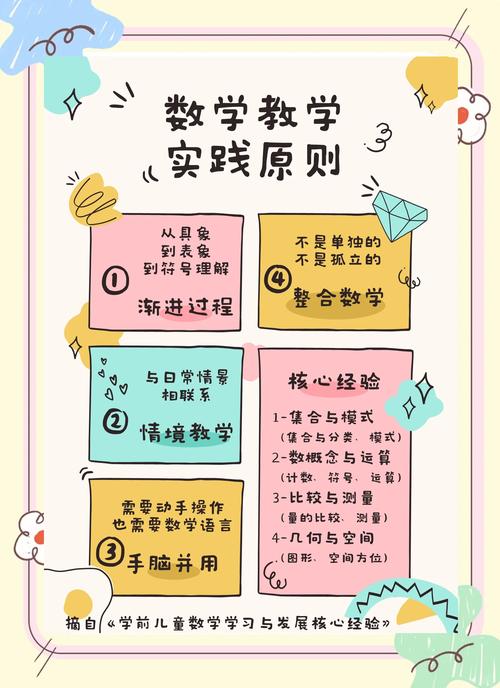

具象化思维培养 • 低年级采用实物操作:用乐高积木理解分数概念 • 中年级引入思维可视化:流程图解应用题数量关系 • 高年级构建数学模型:用比例尺计算校园绿化面积

-

元认知能力训练 • 错题本升级为"思维CT机":记录解题时的每个思维节点 • 发明"数学侦探"游戏:寻找题目中的隐藏信息线索 • 实施"小老师"计划:让孩子讲解解题过程

-

抗挫折能力塑造 • 设计阶梯式挑战任务:从50%成功率逐步提升 • 建立成长档案袋:收录思维进步的实物证据 • 开展数学家故事会:了解华罗庚等数学家的探索历程

家庭教育的黄金守则

-

创设数学化生活环境 • 超市采购实践:预算控制与折扣计算 • 旅行路线规划:里程、时间与费用的最优解 • 家庭项目制学习:测量装修材料计算成本

-

对话艺术的三个转变 • 从"这题应该这样做"到"你是怎么想的" • 从"这么简单都不会"到"我们来找找钥匙孔" • 从"必须考到90分"到"比上次多攻克一个难点"

-

建立正向反馈机制 • 设计"思维成长币"奖励系统 • 举办家庭数学嘉年华 • 制作数学进步树状图

学校教育的关键突破

优质数学课堂应具备的五个特征:

- 悬念式导入:用魔术表演引出方程概念

- 认知冲突设计:故意呈现错误解法引发讨论

- 差异化任务单:设置基础、进阶、挑战三级目标

- 跨学科整合:用古诗中的数字意象理解函数变量

- 形成性评价:关注思维过程而非最终答案

某实验学校通过"数学思维体检报告",将传统分数评价转化为八大能力维度的雷达图,帮助85%的学生找到精准提升方向。

提升数学能力本质上是重塑认知方式的过程,当家长放下焦虑滤镜,教师突破教学定式,孩子摆脱被动接受的角色,数学将不再是冰冷的公式堆砌,而成为探索世界的思维利器,每个孩子都有自己的数学成长节奏,正如不同品种的花木,只要给予适宜的生长条件,终将绽放独特的光彩。

(全文约2560字)