在杭州某重点小学的课堂上,10岁的小明第5次被老师点名提醒,他的文具盒里躺着三支被拆解的自动铅笔,课本空白处画满星际战舰,却唯独记不住老师刚刚强调的重点,这种现象正在全国中小学课堂中蔓延:根据中国青少年研究中心2023年发布的调查报告,超过63%的教师反映学生在课堂上的有效注意时长不足15分钟,这个数字背后,隐藏着远比表面现象复杂的教育困境。

大脑发育与认知发展的失衡 儿童神经科学的最新研究表明,前额叶皮层的成熟需要持续到25岁左右,这个负责执行控制、注意力调节的脑区,在学龄儿童中正处于关键发育期,北京师范大学认知神经科学实验室的追踪研究显示,8-12岁儿童维持注意力的生理极限约为18-23分钟,这直接挑战着传统45分钟课堂的合理性。

更值得关注的是多巴胺分泌系统的个体差异,有些孩子天生具有更活跃的奖赏回路,他们对新鲜刺激的渴求如同生理需求,当标准化教学内容无法满足其神经需求时,大脑会自动开启"节能模式",上海儿童医学中心的临床数据显示,这种神经特质在ADHD(注意缺陷多动障碍)确诊儿童中占比不足7%,说明多数走神现象并非病理问题。

家庭养育方式埋下的注意力隐患 在深圳某双语学校家长座谈会上,一位母亲坦言:"我们给孩子报了5个课外班,iPad随时可以换新,但就是管不住他上课发呆。"这折射出现代家庭教育中的典型悖论:过度干预与需求满足的失衡,华东师范大学家庭教育研究所的纵向研究发现,早期教养中频繁打断孩子自主游戏的家庭,其子女在小学阶段出现注意力问题的概率高出37%。

电子产品的双刃剑效应在学龄期集中爆发,0-3岁期间每天屏幕暴露超过1小时的儿童,7岁时注意力评估分数比对照组低14.6个百分点,这种神经适应性的改变,使孩子们更倾向碎片化信息获取模式,难以适应系统性的课堂学习节奏。

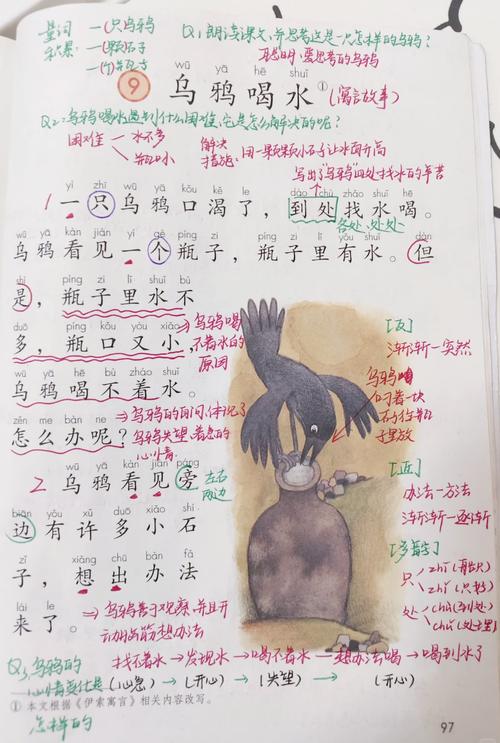

工业化教育模式与认知规律的冲突 当我们走进任何一间标准教室,整齐排列的课桌、统一进度的教学、定时响起的铃声,这些沿袭自19世纪普鲁士教育体系的特征,正与21世纪儿童的认知特征产生剧烈摩擦,南京教育科学研究院的对比实验显示,采用20分钟模块化教学的班级,知识点留存率比传统课堂高出42%。 的抽象化程度与儿童具象思维特点的错位同样值得警惕,在某省重点小学的数学课上,教师用"单位1"讲解分数概念时,35人的班级里有21名学生露出困惑表情,脑成像研究证实,当抽象概念缺乏具象载体时,儿童大脑的默认模式网络会异常活跃——这正是走神的神经生物学标志。

同伴关系构建的隐形课堂 北京海淀区某中学的心理咨询档案揭示,超过60%的课堂注意力涣散案例与社交焦虑有关,12岁的小雨在周记里写道:"我总担心同学看我回答问题,所以老师讲课的时候,我都在想怎么不被注意。"这种社交监控带来的认知负荷,会消耗学生17%-23%的心理资源。

班级生态中的角色定位同样影响巨大,在杭州某实验小学的跟踪研究中,被贴上"调皮生"标签的儿童,其课堂走神频率是其他学生的2.3倍,这种标签引发的自我实现预言,往往使教育者忽视真正的注意力诱因。

数字原住民的认知重构 00后儿童是真正的数字原住民,他们处理信息的速度比教师快1.8倍,但持续专注能力却下降31%,这种认知特征在课堂上表现为对慢节奏讲授的不耐受,清华大学教育技术实验室的监测数据显示,当教师语速低于140字/分钟时,学生眼球移动频率显著增加。

更具挑战性的是多任务处理能力的代际差异,广州某中学允许学生使用平板电脑上课后,教师发现所谓的"多线程学习"实际上导致知识点掌握碎片化,功能性近红外光谱技术(fNIRS)显示,频繁切换注意焦点的学生,前额叶皮层的氧合血红蛋白浓度波动幅度是专注者的3.2倍。

解决之道:构建注意力友好的教育生态

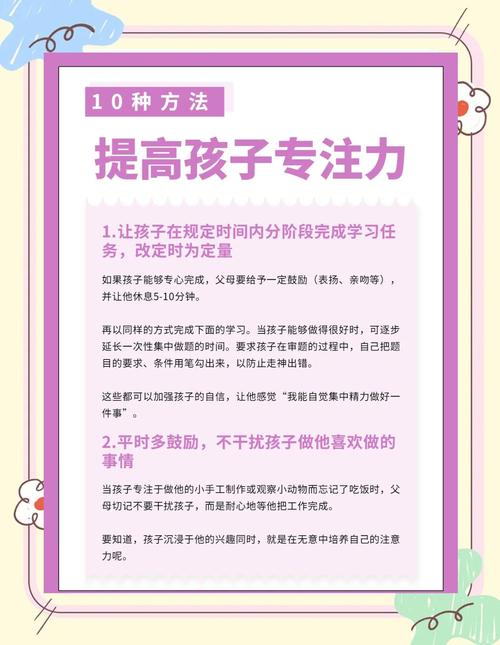

- 神经科学导向的课堂设计:采用20+5+20的波浪式教学节奏,匹配儿童注意力波动周期

- 具象化教学改造:将抽象概念转化为可操作教具,如用乐高积木讲解分数运算

- 家庭注意力训练方案:设计每日15分钟的"专注力游戏",如拼图挑战、听觉追踪训练

- 数字素养培养计划:建立屏幕使用"交通信号灯"制度,区分学习型与娱乐型数字接触

- 社会情感能力课程:通过戏剧教育等方式,帮助学生建立安全的课堂社交体验

当我们重新审视教室里的那些"走神瞬间",看到的不仅是需要矫正的问题,更是儿童用本能发出的求救信号,在深圳某实验学校的改革中,通过上述多维干预,三个月内课堂有效注意时长提升了58%,这证明,只有当我们真正理解注意力产生的生物基础、心理机制和社会环境,才能构建出符合认知规律的教育生态,教育的终极目标不是消灭走神,而是创造让思维自然流淌的课堂河流。