每当期末成绩单发下的季节,城市各大培训机构门前总会排起长队,家长们焦虑地攥着孩子的试卷,仿佛补习班是扭转乾坤的最后希望,但在这股全民补课的热潮中,我们是否应该冷静思考:当孩子捧回不如预期的成绩单时,机械式的课后加码真的是最优解吗?

补习市场的繁荣背后:被误解的教育本质

某重点小学班主任张老师发现,班里数学成绩倒数的学生中,有82%每周参加3次以上课外辅导,这些孩子眼神中的疲惫与家长脸上的焦虑形成鲜明对比,折射出当前教育生态的畸形发展,在培训机构精心打造的"提分神话"背后,教育正在异化为简单的知识搬运游戏。

心理学研究表明,6-12岁儿童注意力的黄金窗口期仅有20-35分钟,当孩子每天在完成学校课业后,还要辗转于不同补习机构之间,他们的认知系统实际上处于持续过载状态,这种填鸭式教育不仅难以实现知识内化,更可能彻底摧毁孩子的学习兴趣。

教育部的跟踪数据显示,长期参加学科补习的学生群体中,有43%在进入初中后出现明显的学习倦怠,这些数据警示我们:用短期成绩提升换取长远学习动力的损耗,无异于饮鸩止渴。

解码成绩单背后的真相密码

9岁的小明在三年级数学测试中屡屡失利,家长斥资报读知名培训机构后,成绩反而持续下滑,经专业评估发现,其根本问题在于视动协调障碍导致的应用题理解困难,这个典型案例揭示:成绩表象下往往隐藏着更复杂的成因。

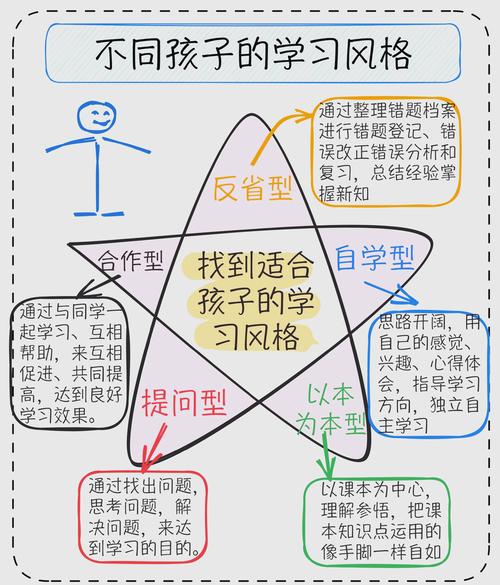

认知发展规律显示,小学生成绩波动可能涉及六大维度:神经发育水平、学习策略掌握、情绪管理能力、家庭教养方式、同伴关系质量、教师教学适配度,单纯的知识补习就像给漏水屋顶贴补丁,无法解决建筑结构本身的隐患。

教育诊断专家建议采用"三维分析法":首先排除视听知觉、感统协调等生理因素;其次评估学习方法与知识结构的匹配度;最后考察家庭环境中的情感支持系统,这种系统化诊断才能真正触及问题核心。

构建可持续发展的能力图谱

在杭州某实验小学,教师们开发出"学习能量加油站"项目,通过每天15分钟的感觉统合训练、可视化思维工具教学、同伴互助学习圈等创新方式,两个学期后,该校后进生的综合进步率提升至传统补习模式的2.3倍。

认知心理学提出的"最近发展区"理论指出,有效教学应设定在儿童现有水平与潜在发展水平之间,这意味着教育者需要精准定位每个孩子的能力基线,设计个性化成长路径,而非简单重复课堂内容。

家长可以尝试建立"学习生态优化四步法":创设无干扰的学习空间(物理环境),设计阶梯式任务挑战(认知环境),构建积极的情感反馈机制(心理环境),培育多元发展的评价体系(成长环境),这种立体化支持远比单调的习题加码更有生命力。

教育的真谛不在于填满水桶,而在于点燃火焰,当我们面对孩子的成绩单时,需要的不是条件反射式的补习冲动,而是静心观察的智慧与系统干预的勇气,那些在补习班间疲于奔命的身影,或许更需要一场家庭会议上的真诚对话,一次公园漫步中的心灵触碰,一段亲子共读时的思维碰撞,毕竟,决定孩子未来高度的,从来不是培训班的数量,而是教育者能否守护住那颗渴望探索世界的好奇心。