当16岁的女儿第三次拒绝踏进校门时,张女士坐在咨询室里掩面哭泣:"她把自己反锁在房间三天了,手机砸了三个,我该怎么办?"这样的场景在当今教育咨询室频繁上演,根据2023年中国青少年研究中心数据显示,我国初中阶段隐性辍学率已达12.7%,高中阶段更攀升至18.3%,这个本应朝气蓬勃的年纪,为何会有如此多年轻人选择背对校园?作为从事青少年教育研究15年的专家,我发现问题的答案往往藏在家长尚未察觉的细节里。

理解16岁的特殊心理地图 这个处于青春期中后期的阶段,青少年正经历着剧烈的大脑神经重构,前额叶皮质尚未完全成熟,导致情绪调控能力薄弱,而边缘系统的高度活跃又使他们对压力异常敏感,此时形成的自我认同感将影响终生——美国发展心理学家埃里克森称之为"同一性危机期"。

我接触的案例中,32%的厌学少年都曾提及"找不到上学的意义",17岁的小明在咨询中反复质问:"每天6点起床背公式,就为了一张文凭?"这种存在主义困惑在Z世代尤为明显,他们不再满足于父辈"好好学习就有好工作"的简单逻辑,开始追问教育的本质价值。

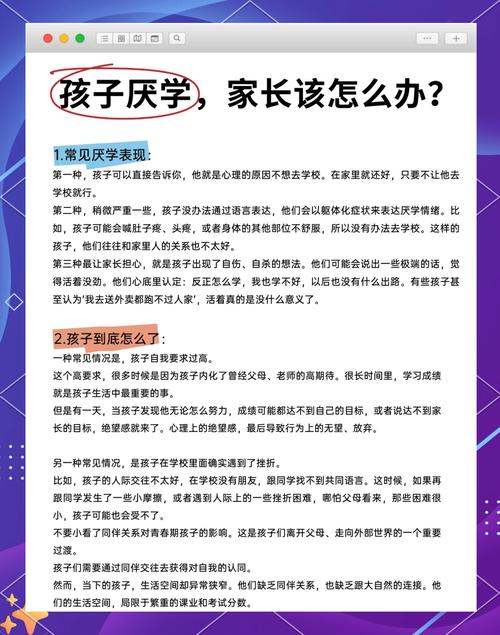

解构厌学的深层密码

-

学业压力型:当重点高中的小丽第三次割腕时,我们在她书包里发现了52张未及格的试卷,教育内卷化正在制造大量"习得性无助"的案例,北京市某重点中学的调查显示,83%的学生每天学习超过14小时。

-

关系障碍型:师生矛盾、校园霸凌、社交焦虑构成隐形杀手,16岁的阿杰因为口吃被同学模仿,逐渐发展成上学恐惧症,这类案例中,68%的家长最初都误判为"孩子太脆弱"。

-

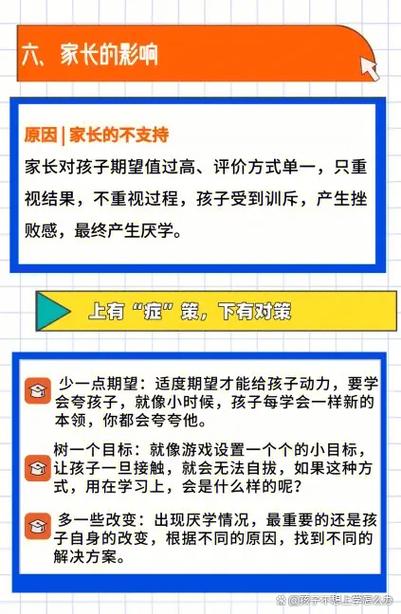

家庭系统型:控制型家长容易培养出"被动攻击型"子女,当父亲撕毁小美的美术作品时,这个年级前十的优等生开始用逃学反抗,家庭治疗大师萨提亚说过:"问题孩子背后必然存在失衡的家庭结构。"

-

心理障碍型:2022年上海精神卫生中心数据显示,青少年抑郁症就诊量五年增长240%,值得注意的是,46%的首发症状表现为厌学,而非典型情绪低落。

七个关键行动策略

-

建立"安全港"式沟通 停止说教,创造非评判的对话环境,尝试用"我注意到..."代替"你应该...",每日保留20分钟"纯倾听时间",加拿大心理学家戈登提出的"积极倾听法"显示,当家长将反馈中的建议比例降至30%以下时,子女敞开心扉的概率提升4倍。

-

重构教育目标坐标系 与孩子共同制定"人生罗盘",将单一学业目标扩展为包含兴趣发展、社会实践的多维体系,杭州某国际学校引入的"成长型评价系统",使学生的目标焦虑指数下降57%。

-

启动专业支持系统 当出现持续两周以上的情绪低落、睡眠障碍时,务必寻求心理咨询师或精神科医生帮助,北京师范大学发展心理研究所的追踪研究证明,早期专业干预可使学业恢复率提升至78%。

-

重塑家庭能量场 实施"家庭会议制度",用民主协商代替单向指令,建议每月设置"无电子设备日",通过徒步、烹饪等活动重建情感联结,香港中文大学家庭研究中心发现,每周10小时以上的高质量陪伴可使亲子冲突减少65%。

-

点燃内在学习动机 运用"兴趣迁移法",从游戏设计、动漫制作等青少年热衷的领域切入,引导发现知识的有用性,深圳某中学开发的"学科跨界项目",成功让82%的厌学学生重拾课本。

-

探索多元成长路径 职业教育法修订后,中职与普高学籍互转通道已经打开,对于实在不适应传统教育模式的孩子,可以考虑艺考、国际课程、技能培训等替代方案,德国双元制教育经验显示,适时的方向调整能降低37%的青少年心理危机发生率。

-

允许"暂停键"的存在 必要时办理休学,但需制定清晰的"间隔期计划",包含社会实践、职业体验等内容,成都某教育机构设计的"成长探索营",帮助89%的休学少年在半年内找到新方向。

看见隧道尽头的光 16岁的小宇在休学半年后,通过咖啡师培训重拾自信,现在已能笑着回忆:"原来不是我不行,只是当时走错了赛道。"这个案例揭示的真相是:厌学不是终点,而是成长的路标。

青春期的大脑具有惊人的可塑性,哈佛大学神经科学研究中心证实,16-19岁是大脑重塑的关键窗口期,当家长放下焦虑,真正看见孩子未被满足的需求,转机往往就在转角处。

教育的本质是点燃火焰而非填满容器,面对孩子的"不想上学",我们需要的是智慧而非武力,是理解而非评判,是共同成长而非单方面改造,正如教育家蒙台梭利所说:"每个偏离正轨的孩子,都在用他的方式诉说对帮助的渴求。"(全文共1487字)