问题的本质:厌学背后隐藏的无声呐喊

当孩子出现厌学情绪时,许多家长的第一反应往往是焦虑甚至愤怒:“我为你付出这么多,你怎么能不想上学?”这种情绪化的回应只会将孩子推向更深的孤立。

从心理学角度看,厌学并非单纯的“懒惰”或“叛逆”,而是孩子在成长过程中发出的求救信号,它可能源于学业压力、人际关系困扰、家庭期待过高,或是自我价值感的缺失,一名初中生因数学成绩下滑被父母反复批评,最终发展为拒绝上学,表面是厌学,实则是孩子对“无论怎么努力都得不到认可”的绝望。

关键认知:

孩子的厌学行为,本质上是内心需求未被看见的结果,只有放下评判,才能真正走进孩子的世界。

第一重密码:打破沟通壁垒——从“质问”到“倾听”

停止“审讯式对话”,启动“倾听模式”

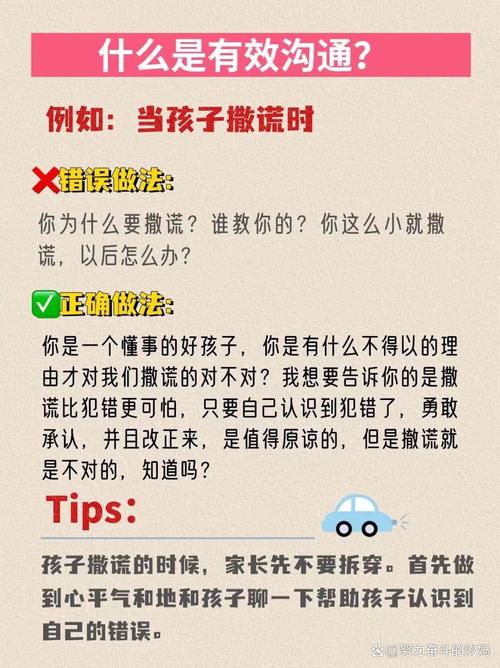

家长常陷入的误区是急于解决问题,开口便是“为什么不想上学?”或“别人都能坚持,你为什么不行?”,这类质问会让孩子瞬间启动心理防御。

实践方法:

- 肢体语言先行: 与孩子平视(如坐在沙发上而非居高临下),点头、眼神接触传递“我在认真听”。

- 用“发生了什么”替代“为什么”: “最近上学时,你心里是什么感觉?”

- 沉默的力量: 当孩子说出“学习没意思”时,忍住说教的冲动,回应:“听起来这件事让你很难受,能多说说吗?”

案例:

一位父亲发现儿子连续三天逃课后,没有发火,而是带他去爬山,途中随口说:“我像你这么大的时候,也想过离家出走。”孩子突然哽咽:“爸,我实在跟不上物理课……” 这次对话成为扭转关系的契机。

破解孩子的“语言密码”

孩子说“我讨厌学习”,可能真正的含义是:

- “我害怕考试失败让你们失望”

- “老师当众批评我,我觉得很丢脸”

- “每天做作业到12点,我真的太累了”

回应策略:

- 情绪标注: “你这么说的时候,是不是觉得特别累/委屈?”

- 弱化对立: “我们一起来想想,有没有办法能让这件事变得轻松一点?”

第二重密码:建立情感联结——用“共情”替代“说教”

承认情绪的合理性

当孩子抱怨“学习没用”时,许多家长会立刻反驳:“不学习将来能干什么?!” 这相当于否定了孩子的真实感受。

有效话术:

- “确实,现在学的东西有些看起来和实际生活离得很远。”

- “我理解你的困惑,我上学时也想过这个问题。”

分享“不完美”的经历

孩子抗拒的往往不是道理本身,而是被居高临下教育的感觉,家长若能暴露脆弱,反而能建立信任。

案例:

一位母亲告诉沉迷游戏的儿子:“妈妈小时候也逃过学,因为觉得背课文特别痛苦,后来发现,如果先把课文画成漫画,记忆就容易多了,你要不要试试?” 孩子惊讶于母亲的坦诚,主动提出每天减少半小时游戏时间。

第三重密码:重建学习动机——从“对抗”到“合作”

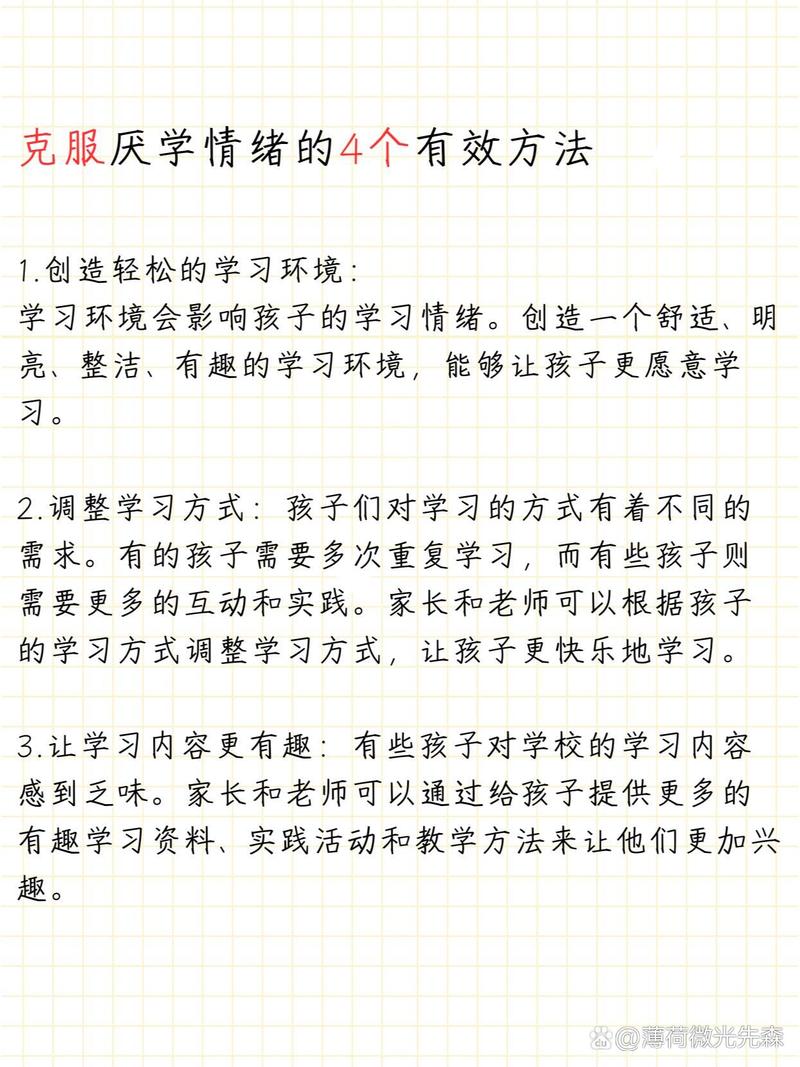

分解目标,降低恐惧感

一个数学考30分的孩子,听到“下次必须及格”只会更焦虑,可将其拆解为:

- 本周弄懂3道错题

- 每天练习2道基础题

- 正确率超过50%就庆祝

原理: 通过可达成的小目标,让孩子重新体验“我能行”的掌控感。

寻找兴趣与学习的连接点

- 喜欢画画的孩子:用思维导图替代文字笔记

- 热衷足球的孩子:用英文解说比赛视频

- 沉迷游戏的孩子:研究编程或游戏设计原理

建立“支持系统”而非“监督机制”

- 家庭会议: 每周固定时间,全家讨论各自遇到的困难(父母也需分享工作挑战)

- 成长契约: 与孩子共同制定规则(如“完成作业后自由安排1小时”),父母同步承诺改进某项行为(如减少加班)

特别提醒:三个绝对禁忌

- 比较性语言: “看看人家小明……”

- 灾难化预言: “现在不好好学,将来只能扫大街!”

- 情感绑架: “我们为你牺牲这么多,你对得起我们吗?”

教育是等待的艺术

解决厌学问题,本质上是修复关系、重建信任的过程,一位曾帮助女儿走出厌学阴影的母亲说:“当我不再盯着分数,而是每天睡前听她讲十分钟‘废话’时,改变才真正开始。”

教育没有立竿见影的妙招,但只要有真诚的倾听、智慧的陪伴,即使是最抗拒学习的孩子,也能在爱的滋养中重新找到前进的力量。