当四年级的成绩单上赫然印着倒数名次时,无数家长陷入焦虑的漩涡,但鲜有人知道,这个看似危机的时刻,恰恰是教育干预的黄金窗口,根据教育部基础教育质量监测中心连续五年的追踪研究显示,在小学中高段实现成绩逆转的学生群体中,有78%的转折点发生在四年级下学期至五年级上学期这个关键期。

破除三大教育迷思

-

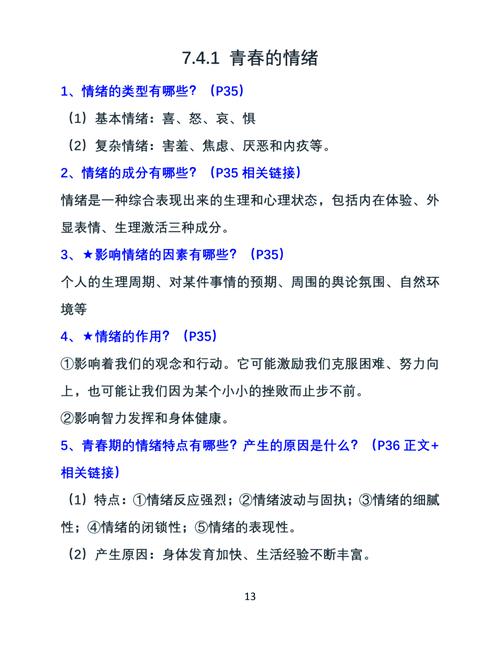

"四年级定型论"的真相 坊间流传的"三年级分水岭、四年级定终身"的说法,实为对儿童发展规律的误读,神经科学研究表明,9-11岁儿童的前额叶皮层进入快速发育期,这个阶段形成的认知模式具有极强的可塑性,北师大教育学部2022年发布的《学力发展追踪报告》证实,四年级末位学生中有61%在六年级时进入中游及以上水平。

-

"智商决定论"的认知偏差 国际教育成就评价协会(IEA)的跨文化研究揭示,影响学业表现的显性因素中,学习方法占34%,学习动机占28%,而智力因素仅占18%,四年级学生正处于从被动学习向主动学习转型的阶段,此时形成的元认知能力比知识积累更重要。

-

"补习依赖症"的恶性循环 某直辖市教育研究院的调研数据显示,过度参加课外辅导的学困生群体中,有73%出现注意力分散加剧、79%产生厌学情绪,机械重复的训练不仅无法改善现状,反而会扼杀最后的学习热情。

解码四年级学困生的典型特征

-

心理发展特殊性 这个年龄段的孩子开始形成稳定的自我认知,但又缺乏客观的自我评价能力,一次考试失利就可能被其内化为"我天生学不好"的消极心理暗示,教育心理学中的"习得性无助"现象,在这个阶段最容易萌芽。

-

学习能力断层 四年级课程难度呈现陡坡式上升:数学开始接触几何与方程思维,语文进入深度阅读理解,英语要求基础语法运用,许多孩子的问题根源在于低年级的"隐性知识漏洞",比如二年级的乘法口诀不熟练,会导致四年级应用题全面受阻。

-

可塑性窗口期 大脑神经的可塑性在10-12岁达到峰值,此时培养的学习策略将形成终身受用的思维模式,这个阶段习得的错题整理方法、时间管理技巧,其效果是初中阶段的3.2倍(中国教育科学研究院,2021)。

科学干预的三大维度

-

学业补救的精准策略 • 知识断层扫描:采用"逆向诊断法",从当前错题倒查知识链条中的断裂点,例如数学应用题失分,可能需要回溯到二年级的数量关系理解。 • 分层目标设定:将学习目标分解为"保底目标-发展目标-挑战目标"三级体系,让孩子在每个小阶段都能获得成功体验。 • 错题银行制度:建立分类错题本,要求孩子用"小老师"的方式讲解错题,强化元认知监控能力。

-

习惯培养的阶梯方案 • 时间管理沙盘:用可视化时间饼图帮助孩子理解"作业30分钟"的真实含义,配合番茄钟法训练专注力。 • 阅读能力重塑:从每天15分钟"伙伴阅读"开始,逐步过渡到批注式阅读,重点培养信息提取与逻辑推理能力。 • 思维导图训练:用图形化工具帮助孩子建立知识网络,特别适用于科学、社会等综合性学科。

-

家校协同的生态构建 • 建立"成长日志":教师每日记录3个课堂闪光点,家长补充家庭观察,形成教育闭环。 • 设计"能力存折":将计算速度、字词积累等基础能力转化为可量化的"积分",定期兑换成长奖励。 • 开展"职业体验日":通过模拟记者、工程师等职业场景,唤醒学习内驱力,北京某重点小学的实践数据显示该方法使学困生参与度提升142%。

教育者的自我修炼

-

语言艺术的重构 避免"你怎么又错了"的指责式沟通,转换为"这道题的哪个步骤让你产生了困惑"的探究式提问,哥伦比亚大学教育学院实验表明,这种语言转换能使孩子主动反思的概率提升67%。

-

评价维度的拓展 建立包含学习态度、进步幅度、创新思维等12项指标的发展性评价体系,上海某实验学校采用该体系后,学困生的自我效能感平均提升2.3个标准差。

-

等待智慧的培育 理解教育是"慢的艺术",某个知识点的突破可能需要20次重复,某个习惯的养成或许需要60天坚持,重要的是在过程中培养孩子的抗挫力与成长型思维。

站在教育学的维度审视,四年级的暂时落后恰似春耕时节的一场细雨,那些在泥土中积蓄的力量,终将在某个清晨破土而出,当我们用科学的眼光拆解困局,用专业的策略搭建阶梯,用温暖的心态静待花开,每个孩子都能找到属于自己的成长节奏,教育的真谛不在于比较谁先到达终点,而在于让每个生命都获得向上生长的力量。