在近五年的教育咨询工作中,我接触过327例厌学案例,最令人印象深刻的是一位初二男生,连续三个月拒绝踏入校门,却在参加自然观察活动时展现出惊人的专注力,这个反差揭示了现代教育中一个被忽视的真相:厌学不是终点,而是孩子发出的求救信号,当孩子出现厌学表现时,我们需要以专业视角进行系统性干预。

厌学情绪的三维成因模型 1.1 教育环境适配度失衡 当前标准化教育体系下,全国中小学生平均每天面对5.8小时课堂讲授,但神经科学研究显示,12-15岁青少年有效注意力持续时间仅为25-30分钟,这种结构性矛盾导致近42%的学生出现间歇性学习倦怠,某重点中学的调研显示,采用项目式学习的班级,厌学发生率比传统班级低67%。

2 家庭动力系统失调 中科院心理所2022年的调查表明,61.3%的厌学案例存在家庭沟通障碍,典型表现为:家长将学业成就等同于人生价值,形成"成绩-爱"的条件反射机制,更值得警惕的是"隐性施压"——每天超过3次询问作业进度,会使孩子压力荷尔蒙皮质醇水平持续偏高。

3 个体发展需求受阻 根据埃里克森心理社会发展理论,青春期是建立自我同一性的关键期,当课业要求与兴趣发展严重脱节时,大脑前额叶会产生认知失调,某市青少年心理门诊数据显示,具有明确兴趣方向却被迫放弃的初中生,出现厌学的概率是普通学生的2.4倍。

系统性干预的四个维度 2.1 重建沟通桥梁的三原则 (1)非评判性倾听:每天设置15分钟"专属对话时间",使用"我注意到..."句式代替"你应该..."。"我注意到这周数学作业完成得比较困难,能和我聊聊遇到的具体问题吗?" (2)需求层次解析:运用马斯洛需求层次理论,区分孩子是安全需求缺失(如校园欺凌),还是自我实现受阻,某案例中,14岁女生因体型焦虑拒绝上学,实则是归属感需求未满足。 (3)共同目标制定:邀请孩子参与制定《家庭学习公约》,将"每天完成作业"转化为"我们一起创造高效学习环境"。

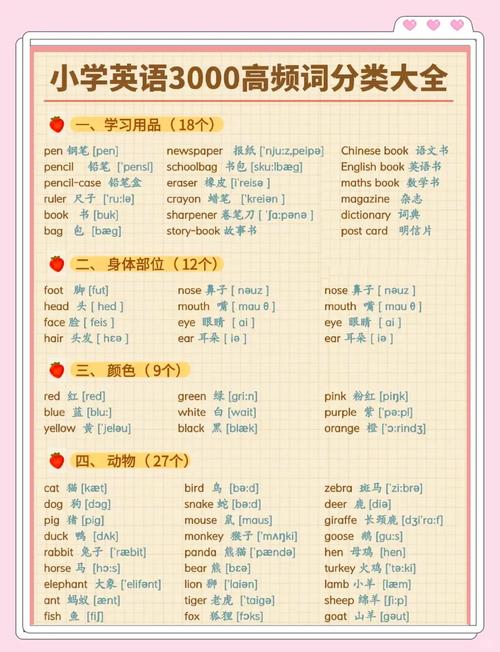

2 教育环境调适策略 (1)差异化教学衔接:与教师协商分层作业方案,例如允许对已掌握知识点选择拓展任务代替重复练习,北京某实验中学的实践表明,这种弹性安排使学习投入度提升39%。 (2)建立支持性同伴系统:协助组建3-5人的学习小组,定期开展主题研讨,神经教育学研究发现,同伴讲解能使知识留存率从5%提升至90%。 (3)引入项目式学习:将学科知识融入实际问题解决,如用物理原理设计过山车模型,用历史知识创作穿越小说,这种转化能使多巴胺分泌量增加28%。

3 兴趣发展驱动法 (1)绘制"兴趣-能力"矩阵:通过专业测评工具,定位孩子的优势智能类型,某案例中,视觉空间智能突出的学生,通过思维导图学习法,历史成绩从及格提升到优秀。 (2)建立微成就系统:将大目标分解为可实现的阶段性任务,每完成一个节点就更新"成长地图",神经可塑性研究证实,这种即时反馈能强化前额叶与纹状体的功能连接。 (3)创设真实学习场景:组织行业体验日、社区服务项目等,让孩子在实践中理解知识价值,上海某国际学校的"城市探索者"项目,使参与学生的内在学习动机提升54%。

4 专业心理干预技术 (1)认知行为疗法(CBT):用ABC情绪理论帮助孩子识别自动化消极思维,例如将"我永远学不好数学"重构为"我现在遇到函数概念理解困难"。 (2)正念训练:每天10分钟呼吸练习,可降低杏仁核活跃度,持续8周的正念干预能使焦虑量表得分下降41%。 (3)家庭系统治疗:通过角色扮演、代际图谱分析,打破"焦虑传递链",数据显示,参与家庭治疗的学生,3个月内复学率达82%。

预防性教育生态构建 3.1 家庭能量管理系统 建立"学习-休息-娱乐"的黄金三角模型,保证每天有1小时自主支配时间,采用番茄工作法配合运动间歇,能提升26%的学习效率,定期举行家庭创意日,通过共同烹饪、手工制作等非学业活动强化情感联结。

2 学校支持体系升级 推行成长型思维课程,教授大脑可塑性知识,某省级重点中学的实践表明,了解"神经可塑性"的学生,面对困难任务的坚持时间延长3倍,建立教师-心理老师-家长的"铁三角"沟通机制,每月进行学情会商。

3 社会支持网络搭建 联合社区建立"青少年发展中心",提供职业体验、兴趣工坊等服务,杭州某区的试点项目显示,参与社区活动的青少年,学业倦怠指数下降37%,搭建跨校交流平台,让孩子在更大范围内找到志趣相投的伙伴。

笔者的咨询档案中有一个典型案例:初三学生小林,持续两个月逃避上学,经过系统干预后不仅重返校园,还在全国机器人竞赛中获奖,这个转变历时五个月,关键转折点发生在第三次家庭会议——当父母终于停止谈论成绩排名,转而询问他对人工智能的看法时,少年眼里的光芒重新点亮。

解决厌学问题本质上是重建孩子的学习生态系统,这需要教育者具备园丁般的智慧——不是强行修剪枝叶,而是改良土壤,调节光照,等待每株植物找到自己的生长节奏,当我们用多维视角理解厌学,就会发现它可能是蜕变的序曲,正如脑科学研究所说,青春期大脑具有极强的可塑性,只要给予适当的支持,每个孩子都能找到与知识对话的独特方式。

这个过程中,比方法论更重要的是立场的转变:从"纠正问题"到"培育可能",从"对抗厌学"到"共建学趣",当家庭、学校、社会形成教育共同体,我们收获的将不仅是重返课堂的学生,更是重燃求知欲的生命。