随着期末考试的临近,许多家庭开始进入"考前备战"状态,作为从业20年的教育心理学研究者,我发现每年这个时候,家长群体中普遍存在两种极端现象:部分家长过度焦虑,把家庭氛围变得如临大敌;另一些家长则完全放任,错失关键的引导机会,家长在考前30天的科学陪伴,既能帮助孩子提升备考效率,更能培养其终身受益的自我管理能力。

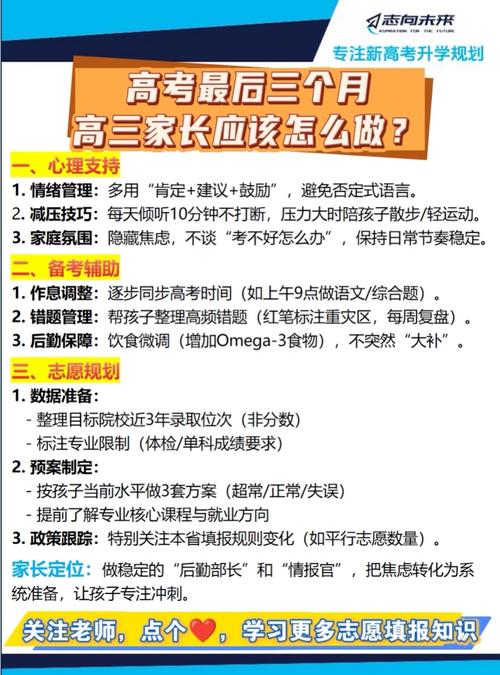

家长情绪管理:构建安全心理环境

最近接到一位母亲的咨询案例令人深思:女儿原本成绩稳定在班级前十,但自从父亲每天在餐桌上播放"别人家孩子"的励志故事后,孩子开始出现失眠、注意力分散等症状,这个案例暴露出家长常见的认知误区——将焦虑转化为语言暴力。

心理学研究显示,青少年在压力情境下对父母情绪的敏感度会提升300%,当家长反复强调"这次考试决定人生"、"考不好就完了"等消极暗示时,实际上是在不断激活孩子大脑中的杏仁核(恐惧中枢),导致前额叶皮层(理性思考区域)功能受抑制,某重点中学的追踪调查发现,在高压家庭环境中备考的学生,其考场发挥失常率是普通家庭的2.3倍。

建议做法:

- 建立"情绪隔离区":每天进家门前处理完工作压力,设置固定倾诉时段(如下班后与配偶散步交流)

- 采用"三明治沟通法":肯定+建议+鼓励(如"最近古文复习很系统,如果每天增加15分钟课外阅读,语感会更好,需要妈妈帮你找资料吗?")

- 设置"减压仪式":每周固定家庭游戏时间,或共同准备健康下午茶

科学备考策略:从盲目刷题到精准突破

很多家长陷入"题海战术"的误区,某培训机构调查显示,考前一个月学生平均额外完成23套模拟卷,但知识漏洞修补率不足40%,这种低效备考往往源于缺乏系统诊断。

建议分阶段制定计划: 第1-10天:知识体系建构 • 协助孩子制作学科知识树状图 • 用不同颜色标注掌握程度(红黄绿三色标记法) • 重点突破红色区域(基础概念不清部分)

第11-20天:能力模块强化 • 按考试大纲分解能力维度(如数学分为运算、逻辑、建模等) • 每日设置专项训练时段(建议在生理节律高峰段) • 建立错题溯源本(记录错误类型而非具体题目)

第21-30天:综合模拟适应 • 还原考场环境(包括桌椅摆放、时间控制) • 训练应急策略(如遇到难题时的心理调节口诀) • 分析模拟考数据(正确率/时间分配/书写规范)

某实验班实践表明,采用该策略的学生,其知识巩固效率提升65%,考试焦虑指数下降42%。

亲子沟通艺术:从监督者到支持者的转变

传统"盯梢式"陪读往往适得其反,脑科学研究表明,当孩子感受到监视时,多巴胺分泌会减少30%,直接影响记忆效率,更有效的做法是培养孩子的元认知能力——即对学习过程的自我监控。

具体实施方法:

- 共同制定"学习合约":明确每日目标、自检方式、求助机制

- 采用"苏格拉底式提问":替代直接纠错,用"这道题的已知条件都利用了吗?"引导自主思考

- 建立"成长型反馈":重点评价努力过程而非结果(如"今天专注时间比昨天多了20分钟,这就是进步")

生理节律调节:打造高效备考状态

考前熬夜复习是最大误区之一,哈佛医学院研究显示,连续三天睡眠不足6小时,海马体(记忆中枢)工作效率下降40%,建议帮助孩子建立"生理时钟优化方案":

-

睡眠管理: • 考前30天逐步调整作息,确保23点前入睡 • 设置15-30分钟午睡"充电时段" • 睡前进行10分钟正念呼吸练习

-

营养支持: • 增加Ω-3脂肪酸摄入(深海鱼、核桃) • 补充B族维生素(全谷物、深色蔬菜) • 避免血糖剧烈波动(少食多餐,控制精制糖)

-

运动计划: • 每日保证30分钟中等强度运动(如快走、跳绳) • 学习间隙进行5分钟拉伸操 • 周末安排1小时户外活动

考场应急预案:培养风险应对能力

智慧的家长懂得将意外纳入准备范畴,建议共同制定: • 物品检查清单(分必带/禁带/备用三类) • 交通备用方案(提前测试不同路线) • 身体状态调整锦囊(含应对头痛、腹泻等突发状况的非药物措施) • 心理建设口诀(如"我难人难我不畏难,我易人易我不大意")

某重点高中统计显示,制定应急预案的学生,其考场意外发生率降低78%,解题时间利用率提升15%。

教育的本质是点燃而非灌输,陪伴的真谛是支持而非替代,当家长从"监工"转变为"战略顾问",从"批评者"进化为"成长见证者",孩子收获的不仅是满意的考分,更是自我管理能力的飞跃,考试终究是孩子的人生战役,我们最应该传递的,是无论结果如何都永恒不变的爱与信任,这份从容淡定的智慧,将成为孩子未来人生路上最温暖的铠甲。