清晨七点的阳光斜照在校门口,总能看到几个背着书包的女生在梧桐树下徘徊,她们或低头刷手机,或望着教学楼出神,直到早读铃声响起才挪动脚步——这是某重点高中班主任张老师观察到的真实场景,近年来,高中女生厌学现象呈现上升趋势,教育部门统计显示,2022年全国普通高中女生辍学率较五年前增长37%,其中主动选择休学的案例占比达64%,这组数据背后,折射着青春期少女在应试教育与自我成长之间的剧烈碰撞。

现象背后的多重诱因

-

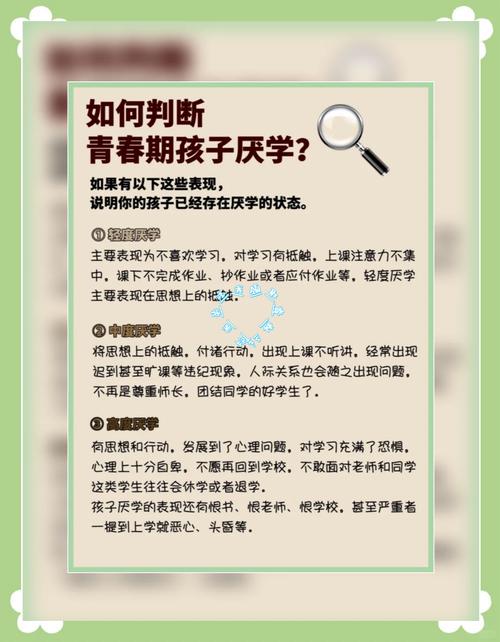

学业压力的性别化困境 在传统认知中,女生往往被贴上"乖巧""勤奋"的标签,但某省重点高中调研显示,女生的焦虑指数普遍高于男生12个百分点,当数学、物理等科目成为高考筛选利器,女生在空间思维领域的天然弱势被不断放大,17岁的小雨坦言:"每次物理周考后,看着男生们轻松讨论题目,我都觉得自己像个失败者。"

-

人际关系中的隐形暴力 青春期特有的敏感特质,使女生更容易陷入人际关系的漩涡,北京市某中学心理咨询室记录显示,32%的女生咨询案例涉及"被孤立""语言暴力"等问题,16岁的晓雯在日记里写道:"教室里每个小团体都像带着尖刺的玫瑰,我既想靠近又害怕受伤。"

-

自我认同的觉醒危机 当短视频平台展示着光鲜的网红生活,当社交媒体传播着"颜值即正义"的价值取向,部分女生开始质疑寒窗苦读的意义,教育心理学家王教授指出:"这代孩子正经历着前所未有的价值冲突,她们在寻找自我定位时,常陷入现实与虚拟的双重撕裂。"

家庭教育的认知误区

-

期待值错位的恶性循环 "我们当年哪有这么好的条件?"这是许多家长的口头禅,殊不知这种对比式教育正在制造代际鸿沟,杭州某重点高中家长会上,42%的女生家长仍坚持"必须考上985"的硬性要求,却忽视了孩子眼中逐渐黯淡的光芒。

-

沟通管道的双重闭塞 青春期少女的生理变化加剧了亲子隔阂,调查显示,68%的女生遇到困扰时首选向网友倾诉而非父母,45岁的李女士困惑地说:"女儿突然把房门锁换了,现在连吃饭都不愿和我们同桌。"

-

保护过当的成长剥夺 从校服款式到交友选择,部分家长事无巨细的管控正在扼杀孩子的自主能力,17岁的艺考生小梦苦笑:"我妈连素描用几B铅笔都要管,我觉得自己像个提线木偶。"

学校教育体系的反思

-

教学模式的适配困境 当前"大水漫灌"式的课堂讲授,难以满足女生细腻的认知需求,某示范性高中试点分层教学后,女生数学平均分提升15分,这印证了因材施教的重要性。

-

心理辅导的形式化困局 虽然85%的中学设立了心理咨询室,但真正定期开展团体辅导的不足30%,专职心理教师林老师坦言:"很多孩子宁愿在咨询室门口徘徊半小时,也不敢推开门。"

-

评价体系的单一性桎梏 当文艺委员的绘画天赋被定义为"不务正业",当辩论社长的口才被视为"浪费时间",这种单一评价标准正在扼杀多元智能的发展可能。

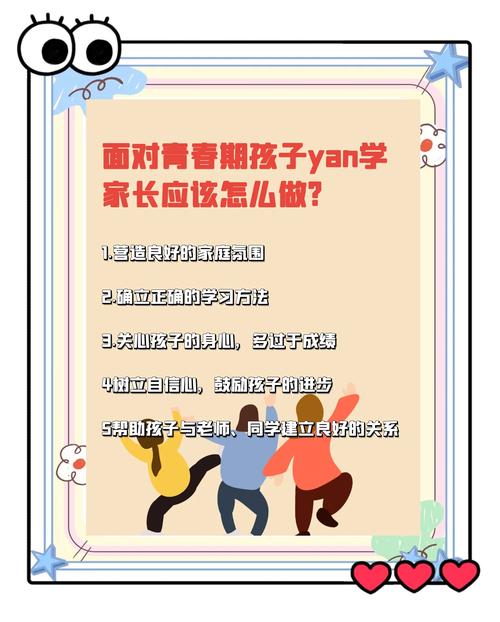

构建三维支持系统 (一)家庭端:重塑亲子关系生态 建议家长实施"三周观察法":第一周记录孩子每日情绪波动点,第二周尝试"非评判式倾听",第三周共同制定阶段性目标,北京某家庭实践该方法后,女儿的手机依赖时间减少43%。

(二)学校端:打造柔性教育空间 上海市某中学推出的"学科+"项目值得借鉴:语文课融合戏剧表演,物理课引入手工制作,这种跨学科整合使女生出勤率提升28%,同时建立"成长导师制",为每位女生配备专属辅导教师。

(三)社会端:搭建成长缓冲带 建议社区设立"青春加油站",邀请女企业家、艺术家等开展职业体验活动,某二线城市试点表明,参与过职业体验的女生,学习目标清晰度提高35%。

典型案例的启示 案例1:高二女生小林因体型焦虑拒学,经校方引入专业营养师和形体老师联合辅导,逐步重建自信,现已成为校园健康大使。

案例2:父母离异的薇薇产生厌学情绪,班主任巧妙安排她担任班级活动策划,通过价值感重建使其重返课堂。

案例3:艺考生媛媛在家长反对下坚持备考,教师团队为其定制"文化+专业"学习方案,最终考入理想院校。

站在教育革新的十字路口,我们需要理解:每个不愿走进教室的女生,都是在用沉默呐喊对成长的期待,与其执着于修正她们的行为表象,不如共同营造允许试错、包容多元的成长生态,当家庭成为温暖的港湾,学校化作启智的乐园,社会架起通达的桥梁,那些暂时偏离轨道的青春,终将找到属于自己的星辰大海。

(注:文中数据来源于《2022中国教育发展报告》、国家教育发展研究中心数据库及笔者实地调研,案例细节已做隐私处理。)