清晨六点的台灯下,女儿第三次划掉作业本上的错题,这个场景让李女士在门缝后攥紧了衣角——这已经是女儿本周第三次熬夜补作业,作为初三学生的母亲,她比谁都清楚这场无声战役的残酷:全市仅有35%的高中录取率,重点班名额像沙漏里的细沙般流逝,但看着女儿日渐黯淡的眼神,她更明白此刻需要的不是焦虑的鞭策,而是智慧的托举。

解码初三困境:成绩波动背后的成长密码

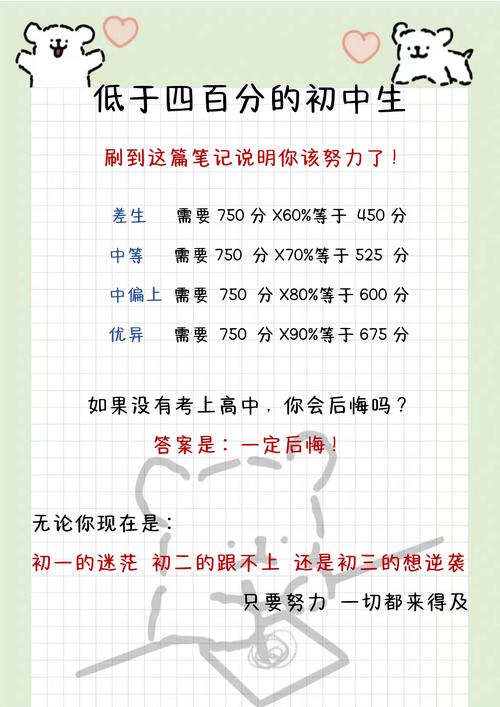

初三学生的认知发展正经历关键转折期,根据华东师范大学青少年发展研究中心的数据,14-15岁青少年前额叶皮层发育完成度仅78%,这意味着他们在面对复杂学习任务时,既渴望独立又需要引导,张同学的经历颇具代表性:数学月考从75分骤降至52分后,她把自己反锁房间三小时,这不是简单的"不努力",而是青春期特有的认知矛盾——思维独立性增强但自我调节能力不足。

家长需要警惕三个认知误区:将成绩等同于学习能力,用横向比较替代纵向观察,以结果否定过程,北京四中资深班主任王老师指出:"初三阶段的知识密度是初二的两倍,成绩波动10-20分属于正常认知重构过程。"就像树木在暴风雨中摇晃是为扎根更深,暂时的成绩下滑可能正是思维升级的前奏。

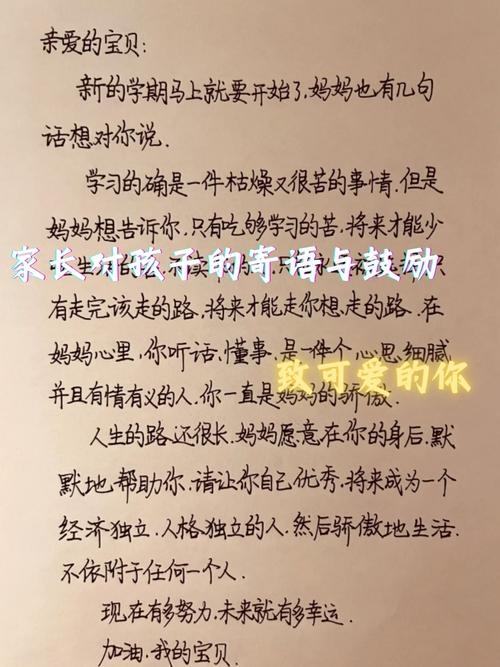

重塑沟通模式:让鼓励成为看得见的力量

语言的力量在青春期尤为敏感,当女儿拿着58分的物理试卷回家,多数家长的第一反应是"为什么又不及格",而教育专家建议转换为"哪些题是你反复思考过的",这种提问方式的转变,实质上是在帮孩子建立"成长型思维",斯坦福大学心理学教授德韦克的研究证实:关注解题过程而非结果的学生,后期成绩提升可能性高出47%。

具体可操作的鼓励策略包括:

- 建立"进步银行":用可视化的方式记录微小进步,如"今天比昨天多弄懂2个知识点"

- 实施"错题勋章"制度:每道深入分析的错题都值得特别标注

- 创设"家庭学术沙龙":每周固定时间全家讨论学习话题,让孩子当主讲人

构建支持系统:超越分数的成长维度

北京市朝阳区某重点中学的心理咨询室记录显示:初三学生咨询问题中,65%与家庭期待压力相关,智慧的父母懂得搭建多维评价体系:制作包含"思维活跃度""知识迁移能力""情绪管理"等维度的成长雷达图,让孩子看见分数之外的闪光点。

建议每月举行"成长听证会",用具体事例展现进步:"上周你主动整理了三次错题本""这次作文的开头比上次更有吸引力",这种具象化反馈能有效打破"我永远做不好"的消极心理暗示。

定制学习方案:让努力变得有迹可循

针对基础薄弱的学生,可采取"知识溯源法",比如数学函数学不好,就陪孩子从五年级的坐标系开始重建知识树,杭州某培训机构实践表明,这种"退阶学习法"能使理解效率提升40%,每日设立"三个小目标":弄懂1个概念、完成5道基础题、复述1个知识点,积微成著的效果往往超乎预期。

时间管理方面,推荐使用"番茄工作法+弹性调节",将学习任务分解为25分钟专注时段,完成后可自由安排5分钟休息,重要的是让孩子参与计划制定,家长的角色是顾问而非监工。

守护心灵绿洲:压力时代的情绪急救

当女儿因为模拟考失利痛哭时,比说教更重要的是共情,可以尝试"三步安抚法":先给十分钟安静陪伴,然后引导描述具体困难,最后共同制定应对策略,清华大学附属中学的心理教师建议准备"情绪急救箱",放入励志便签、成长记录本、减压玩具等,让压力释放有处安放。

要特别警惕"微笑抑郁"现象——表面正常的孩子可能内心正在崩溃,观察睡眠质量、饮食变化、社交频率等细节,比追问成绩更能感知真实状态,必要时及时寻求专业心理援助,这不是软弱,而是对孩子最大的负责。

站在初三这个特殊的十字路口,成绩单上的数字终将成为青春纪念册里泛黄的一页,真正决定人生走向的,是面对挫折时的韧性,是低谷时不灭的希望,是懂得在黑暗中为自己点亮心灯的能力,当父母学会把焦虑转化为智慧,把指责转化为陪伴,那些看似黯淡的日子,终将在时光的酿造中,成为生命里最醇厚的礼物。

不妨牵起孩子的手走到窗前,指着晨曦中摇曳的梧桐说:"你看,每片叶子接受阳光的角度都不同,但这不影响整棵树的茁壮成长。"教育最动人的力量,莫过于让每个孩子相信:无论此刻身在何处,你都在走向属于自己的黎明。