青少年为何"不爱学习"?

在北京市某重点中学的家长会上,一位母亲红着眼眶向班主任求助:"孩子刚上初二就拒绝写作业,把手机藏在被窝里通宵刷短视频,成绩从年级前50掉到400名开外。"这样的场景正在全国各地的初中校园反复上演,据中国青少年研究中心2022年调查数据显示,58.6%的初中生存在不同程度的学习倦怠现象,其中14.3%的学生出现严重厌学倾向,这个数字背后,是无数家庭的焦虑与困惑。

当我们用"不爱学习"这个简单标签定义初中生的行为时,实则忽视了三个关键维度:青春期特有的心理机制正在重塑他们与世界的关系;传统教育模式与数字原住民的学习需求出现断层;社会评价体系的单一性与个体价值实现的矛盾日益凸显,一个初三男生在心理咨询室吐露心声:"不是不想学,是不知道为什么要学那些永远用不上的公式。"这句话撕开了教育本质的深层思考。

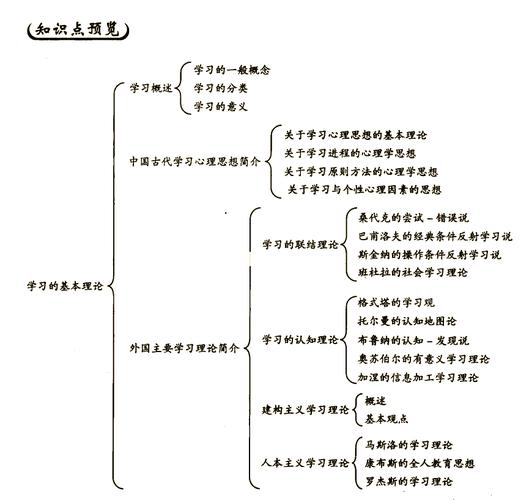

解构学习动力系统的四重密码

(一)生理革命期的认知重构

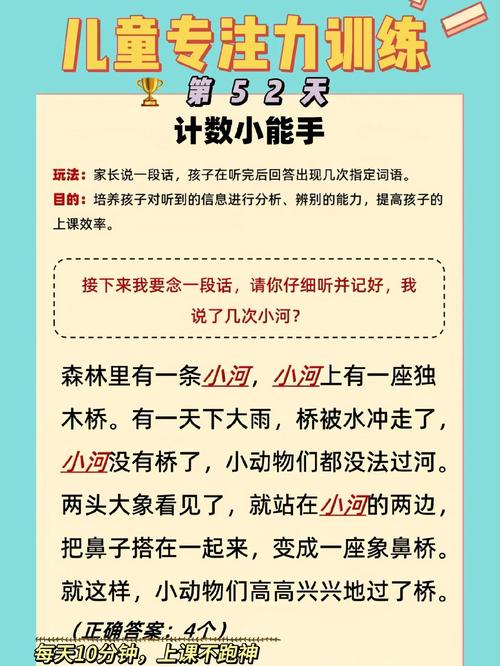

青春期大脑前额叶皮质仍在发育,导致执行功能与情绪调控能力失衡,此时的海马体却处于发育高峰,记忆容量倍增,这种神经发育的不对称性,使得初中生既具备强大的信息接收能力,又难以持续专注,上海交通大学附属瑞金医院脑科学研究中心发现,13-15岁青少年注意力的有效维持时间仅为成人的60%,但瞬时记忆能力高出成人27%。

(二)社会认同的再定位危机

当儿童成长为少年,同辈群体的影响力首次超越家庭,某省会城市初中调查显示,78%的学生将"朋友看法"列为影响学习态度的首要因素,这种群体认同的转换,使得传统说教式的教育方式效力骤减,一个典型案例是,某校推行"学习互助小组"后,原本抗拒数学的男生在帮助同学解题过程中重燃兴趣,期末成绩提升35%。

(三)意义建构系统的崩塌与重建

"学这些有什么用?"的质疑背后,是青少年抽象思维发展的必然产物,华东师范大学教育心理学团队跟踪研究发现,能够将学科知识与现实生活建立有效连接的学生,学习投入度比对照组高3.2倍,杭州某初中物理老师将电路教学改为"设计智能家居系统",班级平均分提升22分。

(四)数字原住民的认知代沟

成长于智能时代的青少年,其信息处理方式已发生根本改变,清华大学新媒体研究中心指出,00后学生的注意力切换频率是90后的4倍,但深度思考时长仅为前代人的1/3,这种认知模式的迭代,要求教育者必须重构教学场景,北京某重点中学引入VR地理课堂后,学生地形知识掌握率从41%跃升至89%。

教育策略的范式转换

(一)从控制到赋能的角色进化

广东实验中学的"成长导师制"提供了创新样本,每位教师对接5-8名学生,不再局限于课业辅导,而是共同制定包含兴趣探索、社会实践的个性化发展方案,实施两年后,该校学生自主立项的研究性学习项目增长300%,珠江口微塑料污染调查"获全国青少年科技创新大赛一等奖。

(二)学习场景的生态化再造

上海某初中将教学楼改造为"学科社区",语文区设茶馆式辩论台,数学区建思维可视化墙,英语区配全息投影会话角,这种空间重构带来显著变化:学生课间滞留学习空间的比例从12%增至68%,跨学科问题提出量增长4倍。

(三)评价体系的多元裂变

成都七中启用的"成长云图"系统值得借鉴,该系统记录学生课堂发言、体育竞赛、艺术创作等120余项数据,生成三维能力图谱,家长会不再是成绩通报,而是共同解读孩子的优势轨迹,实施该体系后,学生焦虑指数下降41%,社团参与率达100%。

(四)数字技术的教育化驯服

面对短视频的注意力争夺,深圳南山外国语学校开发了"知识胶囊"项目,教师将重点知识拆解为3分钟情境动画,学生通过完成AR寻宝游戏解锁学习内容,这种游戏化学习使该年级的化学方程式掌握速度提升2倍,周末自主登录学习平台时长平均达4.6小时。

家庭教育的认知升级

(一)对话模式的神经科学适配

脑科学研究表明,青少年在傍晚6-8点皮质醇水平最低,此时进行情感沟通效率最高,北京师范大学家庭教育研究中心建议采用"3:1对话法则":每提出1个学习要求前,先进行3次非评价性倾听。"你说物理课很无聊?具体是哪个部分?有没有觉得有趣的瞬间?"

(二)学习动力的"第三空间"营造

杭州家庭教育成功案例显示,将家庭场景转化为"项目孵化器"效果显著,某家长与孩子共同策划"阳台生态箱"项目,在实践过程中自然融入生物、化学知识,三个月后,该生科学成绩从C级升至A级,并自发撰写观察日记2万余字。

(三)挫折教育的正向转化

当孩子考试失利时,南京心理专家推荐"成长型复盘法":将试卷错误分为"知识盲区""思维误区""应试技巧"三类,用绿色、黄色、红色标注,这种可视化分析使学习改进效率提升60%,同时降低焦虑感28%。

教育觉醒时代的来临

在重庆某初中的毕业典礼上,校长宣布取消传统颁奖,改为"成长勋章"授予仪式,有学生因坚持社区垃圾分类获"生态卫士"称号,有学生凭借原创小说获"故事创想家"荣誉,这场变革引发连锁反应:新初一学生咨询社团活动的比例激增300%,图书馆借阅量突破历史记录。

这个案例揭示着教育本质的回归:学习不应是痛苦的对抗,而是生命力的自然舒展,当教育者能正视青春期特有的认知革命,当家长学会用成长型思维替代焦虑投射,当初中生在多元评价中确认自我价值,所谓的"不爱学习"终将转化为蓬勃的成长动能。

站在教育变革的十字路口,我们需要的不是强制的扭转,而是智慧的引导,就像优秀的园丁从不责备花朵的生长方向,而是调整光照与养分的供给,当教育真正回归启迪心智的本质,每一颗年轻的心灵都将找到属于自己的绽放方式。