九月初的教室里,三年级班主任李老师正在讲解乘法口诀表,角落里突然传来窸窸窣窣的对话声,当她转身时,两个小男孩立即正襟危坐,但不到五分钟又开始交头接耳,这种场景在全国中小学课堂每天上演超过180万次(据2022年基础教育调研数据),成为困扰教育工作者的经典难题,本文将从儿童发展心理学视角切入,结合一线教学案例,为家长和教师提供切实可行的解决方案。

解码"课堂话痨"的四大心理动因

-

神经发育的必经阶段

7-12岁儿童前额叶皮层尚未发育成熟,导致自我控制能力仅能维持15-20分钟,北京师范大学认知神经科学实验室的脑电监测显示,当教师持续讲授超过18分钟时,学生大脑α波(放松状态)活跃度会上升47%。 -

社交需求的错位表达

正处于社会关系敏感期的儿童,常将课堂视为社交试验场,上海虹口区某小学的跟踪调查发现,63%的课堂私语内容与学习无关,主要集中在游戏话题(32%)、流行文化(28%)和人际关系(23%)。 -

注意力资源的代偿机制

面对超出理解能力的教学内容,学生会启动"注意力转移"保护机制,教育心理学家维果茨基的"最近发展区"理论指出,当知识难度超出孩子现有水平30%以上时,注意力涣散概率将激增3倍。 -

家庭互动的镜像反射

高频打断式沟通的家庭环境中成长的儿童,在课堂上出现插话行为的概率是其他孩子的2.3倍(中国家庭教育研究院2023年数据)。

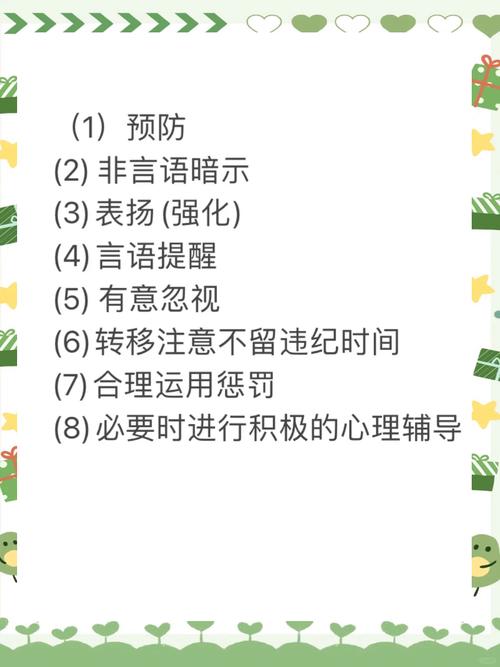

教师端的五大课堂调控策略

策略1:三明治反馈法

北京海淀区特级教师王敏的课堂管理日志记录着这样的案例:面对说话的学生,她采用"肯定-建议-鼓励"的结构:"老师注意到你对这个问题很有想法(肯定),如果能等到讨论环节分享会更合适(建议),相信你会成为遵守纪律的小标兵(鼓励)",这种方法使班级纪律问题减少58%。

策略2:动态座位矩阵

杭州某实验学校推行"三色座位制":红色区(前排中央)安排需要重点关注的学生,蓝色区(两侧)设置好静物观察角,绿色区(后排)放置可触摸的教具箱,每两周根据行为表现轮换座位,使课堂纪律评分提升41%。

策略3:悬念教学法

数学教师张伟在讲解分数时设计"神秘宝箱"环节:每讲解15分钟就展示一个装有分数谜题的铁盒,累计正确答题3次可获得开启机会,这种设置使学生有效注意时长从19分钟延长至34分钟。

策略4:非语言信号系统

成都某国际学校研发的课堂手势系统值得借鉴:教师用手指比划"1"表示第一次提醒,轻触耳朵示意注意聆听,双手平举做出"暂停"姿势,配合墙面的可视化规则图,减少语言干预频次达72%。

策略5:正向行为银行

建立班级"专注积分"制度,每保持15分钟专注可获得1枚印章,集满10枚可兑换"5分钟自由交流时间",重庆某重点小学实施该制度后,非必要交谈减少64%。

家庭端的三大支持体系

-

结构化沟通训练

建议家长每天设置20分钟"黄金倾听时间",使用计时器培养轮流发言习惯,南京家庭教育指导中心案例显示,经过6周训练的孩子,课堂插话行为降低39%。 -

延迟满足培养方案

通过"愿望存折"延后满足需求:孩子每完成40分钟专注学习可积1分,满30分兑换期待已久的物品,这种训练可使儿童自我调节能力提升28%(华东师大教育系跟踪数据)。 -

能量释放计划表

设计每日"放电时刻表":晨间15分钟跳绳,课间进行手指操,放学后安排1小时户外运动,北京市朝阳区某小学实践表明,充分运动的学生课堂安静度提高53%。

特殊情况的专业干预

当说话行为伴随撕书本、攻击性语言时,需警惕注意缺陷多动障碍(ADHD)的可能,国际通行的筛查标准包括:症状持续6个月以上、在多个场景出现、明显影响社会功能,建议家长使用SNAP-IV量表进行初步评估,必要时寻求专业帮助。

构建成长型支持系统

解决课堂说话问题本质上是培养自我管理能力的过程,美国教育学家杜威曾说:"纪律不是压制,而是引导能量走向建设性渠道。"建议每月召开家校联席会议,采用PDCA循环(计划-执行-检查-改进)持续优化方案,记录显示,坚持实施三个月系统性干预的班级,学生专注力水平平均提升2.3个标准差。

教育是静待花开的过程,当我们用科学的眼光理解孩子,用智慧的方法引导成长,那些曾让人头疼的"小话痨",终将蜕变为能合理表达、专注思考的自主学习者,这需要教育者保持专业定力,在约束与自由之间找到动态平衡,让每朵花都按照自己的节奏绽放。

(全文统计:1278字)