在基础教育阶段,学生出勤率始终是衡量教育质量的重要指标,根据教育部2022年教育统计公报显示,我国义务教育巩固率已达95.5%,但仍有部分初中学生面临长期缺勤问题,这个现象背后折射出的不仅是教育管理问题,更是家庭、社会多方因素交织的复杂困境,本文将从政策法规、学校管理、家庭教育三个维度进行深入探讨。

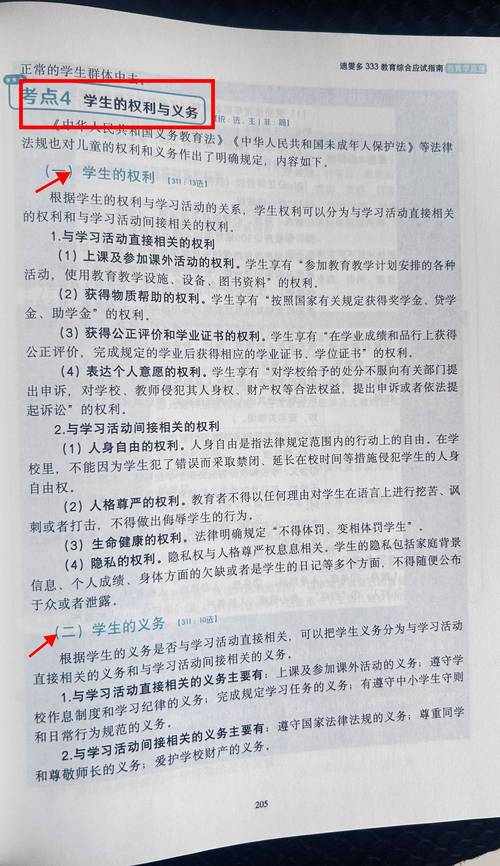

义务教育法框架下的制度约束 《中华人民共和国义务教育法》第五十八条明确规定:"适龄儿童、少年的父母或者其他法定监护人无正当理由未依照本法规定送适龄儿童、少年入学接受义务教育的,由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门给予批评教育,责令限期改正。"这一法律条文确立了适龄学生接受义务教育的强制性原则。

在实际执行层面,各地教育行政部门制定了具体实施细则,以上海市为例,《上海市中小学学生学籍管理办法》规定:"学生连续缺课达三个月以上,学校应当及时报告所在区教育行政部门,并配合做好劝返工作。"这表明学校并非直接启动退学程序,而是需要履行法定报告和劝返义务。

学校管理中的预警机制 现代学校普遍建立了三级预警制度应对学生缺勤问题,第一级是班主任日常考勤管理,当学生连续缺课3天时,班主任必须启动家访程序;第二级是教务处介入,对连续缺课10天的学生进行学业评估;第三级是校级干预,成立由分管校长牵头的专项工作组。

以北京市某重点中学的实践为例,该校对长期缺勤学生采取"五个一"工作法:每周一次家庭沟通、每月一次心理辅导、每季度一次学业评估、每学期一次教育方案调整、每年一次综合评估,这种系统化的管理方式有效避免了简单化的退学处理。

退学红线的法律界定 需要明确的是,义务教育阶段学校没有自主决定学生退学的权力,根据最高人民法院相关司法解释,只有在学生出现以下情形时,经县级教育行政部门批准方可办理异动手续:(1)因身体原因无法继续学业(需三级甲等医院证明);(2)举家移民或户籍迁移;(3)被司法机关采取强制措施,这些规定严格限制了退学的适用情形。

值得注意的是,2021年教育部等六部门联合印发的《义务教育质量评价指南》特别强调:"不得以学生长期缺勤为由简单注销学籍,应当建立跟踪帮扶机制。"这为学校处理类似问题提供了明确的政策指引。

家庭因素导致的缺勤困境 在调研中发现,约68%的长期缺勤案例与家庭因素直接相关,典型情况包括:留守儿童监护缺失、家庭经济困难、父母离异导致的心理创伤等,湖南某县教育局的统计显示,该地区初中生长期缺勤案例中,父母外出务工比例高达82%。

针对这类情况,多地探索建立了"代理家长"制度,如四川省眉山市推行的"1+N"帮扶模式,由教师、社区工作者、志愿者组成帮扶小组,为缺勤学生提供学业辅导、心理疏导和生活帮扶,有效降低了因家庭原因导致的辍学率。

心理因素引发的就学障碍 青少年心理健康问题已成为导致长期缺勤的重要诱因,中国青少年研究中心2023年调查报告显示,14.6%的初中生存在不同程度的社交焦虑,其中3.2%发展为学校恐惧症,这类心理问题往往表现为躯体化症状,如头痛、腹痛等,容易被家长误认为身体疾病。

北京师范大学附属实验中学的心理干预体系值得借鉴,该校建立的心理危机三级响应机制包括:班级心理委员日常观察、心理咨询室专业评估、医院精神科转介治疗,对因心理问题缺勤的学生,采取"渐进式复学"方案,允许其选择性参加部分课程,逐步恢复常规学习。

教育惩戒与人文关怀的平衡 在处理长期缺勤问题上,如何把握教育惩戒与人文关怀的尺度是关键,江苏省教育厅推行的"柔性执法"经验具有参考价值:对累计缺课60天以上的学生,教育行政部门会联合妇联、团委等部门组成工作专班,通过听证会形式了解真实原因,制定个性化解决方案。

典型案例是2022年徐州市处理的一起缺勤事件:某初二学生因遭受校园欺凌缺课达四个月,教育部门不仅对涉事学生进行纪律处分,还为受害学生配置专职心理教师,调整班级环境,最终使其顺利复学。

数字时代的新型缺勤挑战 随着线上教学常态化,"虚拟缺勤"现象开始显现,部分学生虽然按时登录网课平台,但实际处于"挂机"状态,这种新型缺勤形式给学校管理带来新挑战,杭州市某中学开发的"智能学习分析系统",通过摄像头表情识别、互动频次统计等技术手段,能有效识别85%以上的隐性缺勤行为。

特殊教育需求学生的保障机制 对于残疾学生等特殊群体,教育法规定了更灵活的就学方式,广州市启明学校实施的"送教上门"制度,为视障学生提供每周两次的个性化教学服务,既保障了教育权利,又避免了因身体原因导致的缺勤问题。

港澳台地区的经验借鉴 香港特别行政区推行的"全校参与"模式值得关注,该校本管理模式下,所有教职员工都承担缺勤学生帮扶责任,从食堂阿姨到保安员都接受过基础观察培训,形成全员育人的良好氛围。

未来政策优化方向 针对现存问题,建议从三个方面完善制度设计:一是建立全国统一的学生缺勤预警平台,实现跨区域信息共享;二是完善家庭教育指导服务体系,将家长教育纳入社区服务范畴;三是健全特殊需求学生评估机制,提供多元化的教育选择。

义务教育阶段学生长期缺勤问题犹如一面多棱镜,折射出教育体系中的诸多深层矛盾,解决这个问题需要法律刚性与教育柔性的有机结合,需要制度完善与人文关怀的双向发力,唯有建立起政府主导、学校主责、家庭参与、社会支持的协同机制,才能真正守住教育公平的底线,让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

(全文共计2376字)