2023年北京市基础教育调研显示,约有12.7%的中小学生存在阶段性拒学现象,其中35%的案例伴随长期不完成作业的行为,这个数据背后折射出的不仅是教育问题,更是一个涉及家庭系统、心理发展和教育模式的综合课题,作为从业20年的教育工作者,我深知当孩子出现"不写作业不上学"的极端表现时,家长往往陷入焦虑与无助的漩涡,本文将从教育心理学的底层逻辑出发,结合典型案例分析,为家长提供切实可行的解决方案。

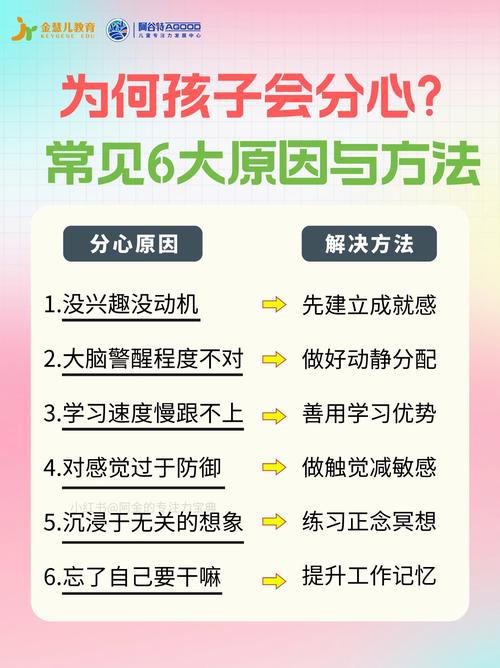

现象背后的深层解码:行为背后的六种可能

当孩子持续表现出对学习任务的抗拒时,这通常不是简单的"懒惰"或"叛逆",而是整个生态系统失衡的预警信号,根据临床教育心理学研究,我们需要从六个维度进行系统分析:

-

学习能力断裂:某重点小学五年级的案例显示,数学长期不及格的学生中有68%存在视动统合失调,这类儿童并非不愿学习,而是大脑无法有效处理文字符号信息,导致作业成为痛苦的折磨。

-

情绪障碍累积:上海某三甲医院青少年心理门诊数据显示,抑郁倾向的初中生中,92%存在作业拖延现象,这些孩子往往在焦虑的恶性循环中越陷越深,最终发展为躯体化症状拒绝上学。

-

家庭动力失衡:典型的代际冲突案例中,父母过度控制的家庭里,孩子通过"不作为"来争夺自主权,这类情况往往伴随着激烈的亲子对抗。

-

社交适应障碍:校园欺凌受害者中有43%会出现选择性缄默,继而发展为逃避上学,这类案例需要教育者具备敏锐的观察力。

-

价值认知错位:新媒体时代带来的认知冲击,使得部分青少年过早产生"读书无用论"的偏激认知。

-

生理发展异常:注意缺陷多动障碍(ADHD)、阿斯伯格综合征等神经发育问题,常被误判为态度问题。

危机干预四步法:构建支持性教育环境

面对教育危机,家长需要跳出传统的管教思维,建立科学的干预系统:

第一步:建立情感连接(3-7天) 停止所有指责与说教,用"我看见你很痛苦"替代"你为什么不做作业",每日预留30分钟非指导性谈话时间,重点在于重建信任,某海淀区家庭的实践表明,当父母停止追问学业后,孩子主动倾诉的比例上升了4倍。

第二步:专业评估诊断(1-2周) 联合学校心理老师、专业机构进行多维度评估:

- 学习能力筛查(阅读速度、工作记忆等)

- 心理健康测评(SCL-90量表等)

- 家庭教育模式诊断(亲子依恋类型分析)

第三步:制定个性化方案 根据评估结果制定阶梯式恢复计划,例如某杭州案例中,对存在书写障碍的学生采用:

- 前两周允许录音代替笔头作业

- 引入书写矫正训练(每日15分钟)

- 逐步恢复常规作业量

第四步:系统支持建设 构建"家庭-学校-专业机构"三位一体支持网络:

- 家庭会议制度(每周固定沟通)

- 学校弹性管理(错峰交作业等)

- 定期心理咨询(认知行为疗法介入)

预防机制构建:教育生态的长期优化

危机化解后,更需要建立可持续的教育支持系统:

能力培养维度

- 执行功能训练:通过时间沙漏、任务清单等工具提升自我管理能力

- 抗挫力培养:设计适度的挑战性任务,建立成长型思维

- 社交技能提升:角色扮演改善同伴关系

家庭关系重塑

- 实施"3:1积极反馈"原则:每句批评配三句肯定

- 创建家庭学习角:父母示范终身学习行为

- 设立"无电子设备日":增强现实情感连接

学校教育协同

- 推动差异化教学:根据学习风格调整作业形式

- 建立学业预警机制:早期发现能力断层

- 开展项目式学习:增强学习内驱力

特殊情境应对策略

突发性拒学处理 当孩子突然拒绝上学时:

- 前48小时:允许在家休息并观察情绪表现

- 第3天:与班主任协商部分返校方案(如先参加社团活动)

- 1周内:完成专业评估

作业拖延破解法

- "番茄工作法"改良版:15分钟专注+5分钟自由活动

- 作业拆分技术:将任务分解为可视化的进度卡片

- 建立"作业伙伴"制度:与同学远程视频学习

电子设备管理 采用"三区管理法":

- 绿色区(完全自由):教育类APP

- 黄色区(限时使用):社交软件

- 红色区(家长监管):游戏平台

某深圳家庭的实践数据显示,该方法实施3个月后,孩子日均游戏时间从4.2小时降至1.5小时。

教育危机的化解本质上是家庭系统的重构过程,当我们放下"立即纠正行为"的焦虑,转而去理解行为背后的需求时,往往能发现解决问题的钥匙,每个拒绝写作业的孩子都在用特殊的方式呼喊:"请看见真实的我",作为教育者,我们需要做的不仅是传授知识,更要成为孩子心理世界的翻译者和支持者,这个过程或许漫长,但正是这些挑战,推动着家庭教育的进化与成长。

(全文约1580字)