清晨六点的闹钟再次响起,14岁的李阳蜷缩在被窝里不愿起身,书包里那张38分的数学试卷像块千斤巨石,压得他喘不过气,这样的场景正在全国数百万个家庭重复上演,当"不想读书"的念头在青春期少年的脑海中萌芽,一个尖锐的问题浮出水面:初中阶段的学生,究竟有没有选择退学的权利?

法律红线的警示:义务教育不容逾越 我国《义务教育法》第二章第十一条明确规定:"凡年满六周岁的儿童,其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育",这项法律条文背后,承载着国家保障公民基本教育权的深刻用意,初中阶段正处于九年义务教育的核心时期,任何主动中断学业的行为都直接触碰法律红线。

在司法实践中,各地已出现多起因辍学引发的诉讼案例,2021年湖南某县法院审理的案件中,父母因默许孩子初中辍学打工,被当地教育部门起诉,最终被责令缴纳社会抚养费并送返校园,这些案例警示我们:义务教育不仅是权利,更是每个公民必须履行的法定义务。

退学幻象下的现实困境 那些看似"潇洒"离开校园的少年,往往在三个月后就会陷入新的困境,某东部沿海城市的追踪调查显示,85%的初中辍学生在离校半年内产生强烈后悔情绪,17岁的小王在建筑工地搬运建材时坦言:"现在每天扛100袋水泥的收入,都不如当年好好读书的同学暑假实习工资高。"

教育经济学家通过大数据分析发现,完成初中教育者比中途辍学者终生收入平均高出217万元,这个差距在人工智能时代持续扩大,自动化浪潮正以每年12%的速度淘汰低技能岗位,那些过早离开校园的少年,正在亲手关闭未来发展的可能性大门。

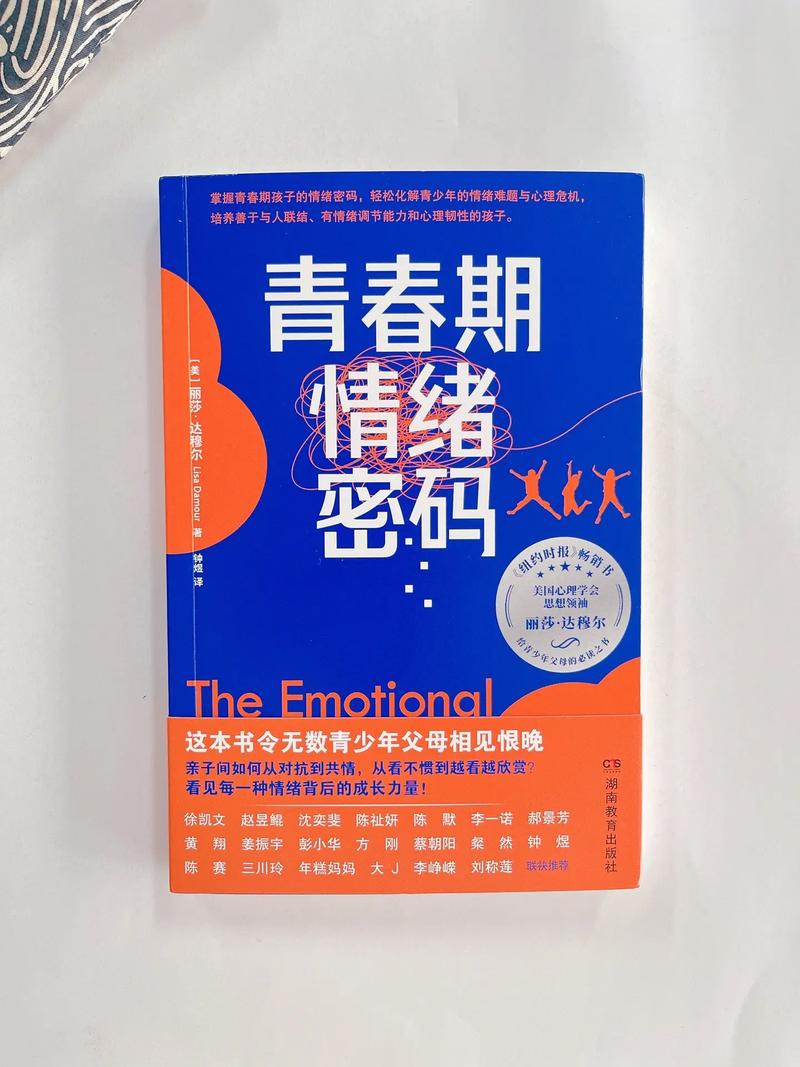

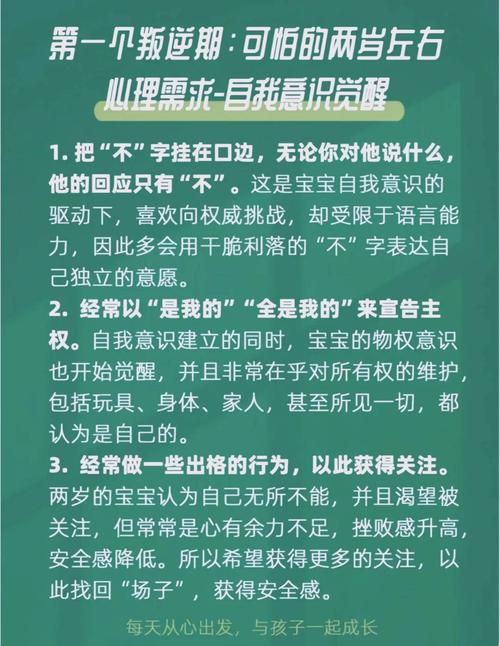

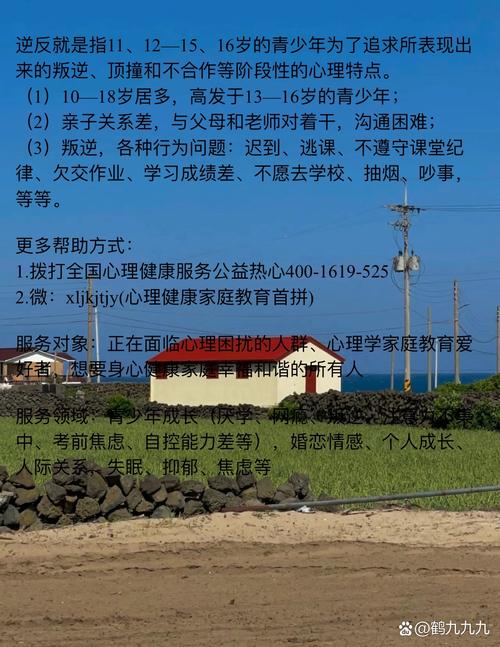

厌学情绪的心理解码 青春期大脑前额叶皮层尚未发育完善,这使得初中生更容易产生冲动性决定,北京师范大学发展心理研究所的长期研究表明,14-16岁青少年的认知控制能力只有成年人的63%,这正是"退学"念头容易滋生的生理基础。

深层心理动因往往隐藏在看似叛逆的表象之下,32%的厌学者存在未被识别的学习障碍,28%遭受隐性校园人际关系困扰,还有15%背负着家庭期待过重的心理包袱,就像因"头痛"就诊却查出颈椎病的患者,表面的厌学情绪常常是更深层问题的症状表现。

破局之路:寻找第三种选择 当教育遇上瓶颈时,智慧的做法是调整航向而非弃船逃生,上海市某重点中学创设的"学业缓冲机制"值得借鉴:允许暂时性学习困难的学生申请1-3个月的弹性学习期,期间可参与职业体验、心理辅导等定制化课程,该项目实施三年来成功帮助87%的学生重返正轨。

教育多元化的春风正在吹遍神州大地,南京某初中与职业技术学院联办的"双轨成长计划",让文化课吃力的学生每周两天接触汽修、烘焙等实践课程,既保住了学籍又激发了学习兴趣,这种"教育立交桥"模式,正在为厌学少年打开新的可能性。

构建支持系统的多方责任 教师需要升级"问题识别雷达",某特级教师分享的经验值得借鉴:通过周记批改发现学生情绪波动,用"不经意"的走廊谈话进行疏导,家长更要警惕"教育冷暴力",北京某重点校的心理咨询案例显示,42%的亲子冲突源于父母将自身焦虑投射到子女教育中。

社会支持网络的编织同样关键,杭州某社区打造的"青春加油站"项目,组织退休教师、大学生志愿者为困境学生提供免费课业辅导,三年间使辖区初中辍学率下降73%,这种温暖的教育接力,正在重新定义"一个都不能少"的时代内涵。

站在人生的第一个十字路口,每个少年都值得被温柔以待,当我们用法律的理性守护教育底线,用心理的共情化解成长焦虑,用制度的创新拓展发展空间,那些困在教室里的青春终将找到绽放的路径,教育不是一场你死我活的突围战,而是需要全社会共同守护的成长马拉松,让我们给予少年们足够的耐心与智慧,陪伴他们穿越这段必然的迷茫,迎接属于他们的星辰大海。