清晨七点三十分,某重点高中教室内飘荡着数学老师的讲课声,后排三个学生支着课本打盹,中间两排学生藏在书堆后刷短视频,靠窗位置的男生正用智能手表回复消息,这个场景折射出当代基础教育的核心痛点:为什么我们的高中生越来越"听不进去课"?在信息过载的数字化时代,传统课堂正在经历前所未有的注意力危机。

解码注意力流失的深层机理

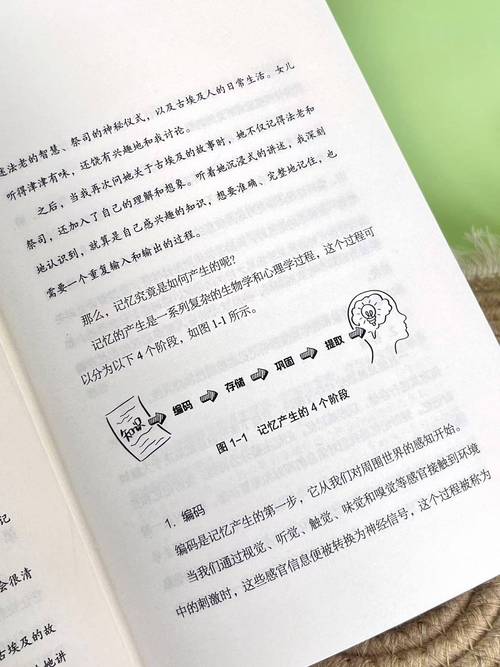

1 生理时钟与校园作息的错位 神经科学研究显示,14-18岁青少年的生物钟普遍存在2小时左右的自然延迟,当学校要求7:20到校早读时,学生实际上正处于深度睡眠的生理周期,北京协和医学院2023年的追踪研究证实,长期睡眠剥夺会导致前额叶皮层代谢率下降17%,这正是负责注意力和决策的关键脑区。

2 多巴胺经济下的认知重构 短视频平台通过15秒即时反馈机制,重塑了青少年的神经奖赏系统,当学生习惯以秒为单位的刺激转换,传统课堂45分钟的线性叙事就变得难以忍受,某省示范高中教师尝试记录发现,00后学生的主动注意力持续时间已从10年前的20分钟缩短至8-12分钟。

3 意义缺失引发的心理抵抗 在升学压力下,超过63%的高中生将课堂学习视为"不得不完成的任务",当三角函数公式、化学反应式与他们的现实生活失去联结,知识就变成了需要强行记忆的符号碎片,这种认知脱节直接导致心理防御机制的启动——选择性忽视。

重构课堂吸引力的四维策略

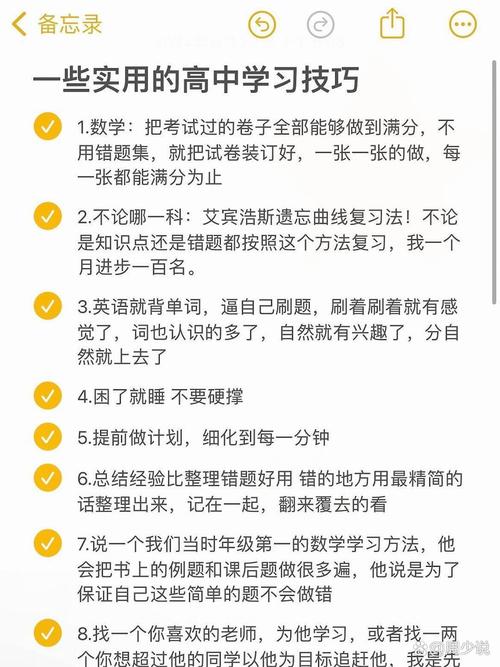

1 时空重构:遵循认知规律的教学设计 上海某实验中学推行的"波浪式课堂"值得借鉴:将传统课时拆分为15分钟模块,交替进行讲授、讨论、实践,每个模块设置明确的任务节点,如"找出三个关键词""设计思维导图主干",神经教育学证实,这种分段式刺激能使大脑保持最佳觉醒状态。

2 技术驯化:数字原住民的认知适配 深圳南山外国语学校开发的AR化学实验系统提供了范例,学生通过平板电脑扫描课本,即可在虚拟实验室进行高危操作,这种混合现实技术既满足了数字世代的多模态认知需求,又保持了知识传递的系统性,数据显示,采用该系统的班级,课堂参与度提升41%。

3 意义编织:知识链与生活网的耦合 杭州某重点高中的语文教研组进行了突破性尝试,在讲解《红楼梦》时,教师引导学生对比王熙凤的管理智慧与现代企业制度,组织学生为金陵十二钗设计社交媒体账号,这种古今对话使古典文学成为解读现实的认知工具,该班级的文本分析能力测评得分跃升28%。

4 情绪共振:教育戏剧的唤醒力量 成都某中学的心理课堂引入论坛剧场模式,在"校园暴力"主题课上,学生即兴演绎冲突场景,观众可随时喊停并改写剧情,这种具身认知体验不仅提升参与度,更在情感层面建立道德认同,跟踪调查显示,参与项目的学生共情指数提升35%。

教育生态的系统性变革

1 教师角色的迭代升级 当代教师需要具备"注意力工程师"的新素养,北京师范大学教师发展中心研发的TAP(Teaching Attention Protocol)培训体系,包含微表情识别、课堂节奏调控、多模态交互设计等模块,参训教师课堂观察数据显示,学生有效注意时长平均延长14分钟。

2 评价体系的范式转换 浙江某市推行的"学习能见度评估"值得关注,该系统通过眼动追踪、脑电波监测、参与度算法等多维度采集学习数据,不仅评估知识掌握度,更关注认知投入质量,试点学校发现,当学生意识到隐性努力被看见,其课堂责任感显著增强。

3 家校协同的认知对齐 广州某国际学校开发的"学习能量管理"家长工作坊成效显著,通过教授家庭环境优化、营养搭配、数字断连技巧,帮助家长成为学生认知资源的守护者,参与家庭的学生,作业效率提高23%,课堂疲劳感下降37%。

未来课堂的曙光初现

在南京某创新实验室,我们看到了教育变革的希望,生物课上,学生佩戴EEG设备进行专注力训练,实时脑波数据投射在智慧黑板上,形成集体注意力云图,当班级平均专注值达到阈值,系统自动解锁进阶学习任务,这种游戏化机制使枯燥的细胞结构课程变得引人入胜,单元测试优秀率创下92%的新高。

这场静默的注意力革命正在重塑教育的本质,它不再是对抗分心的军备竞赛,而是引导年轻心灵与知识建立深度联结的艺术,当教师学会用Z世代的语法讲述人类文明的故事,当课堂成为思维碰撞的引力场,那些低垂的头颅终将抬起,眼中重燃求知的星光。

站在教育变革的临界点,我们需要重新理解"听课"的内涵——它本质上是认知、情感、意志的协同共舞,破解注意力困局的关键,不在于更严苛的纪律约束,而在于构建更有魅力的知识图景,这要求教育者既是认知科学家,又是心灵导师,更是未来世界的引路人,唯有如此,教室才能真正成为启迪智慧的圣殿,而非囚禁注意力的牢笼。