清晨七点的阳光洒进厨房,张女士正准备早餐时,十岁的儿子小明突然蜷缩在沙发上,双手抱头说:"妈妈,我头疼得厉害,今天能不能不去学校?"这样的场景在无数家庭重复上演,家长们在心疼与焦虑间左右为难,据中国青少年研究中心2023年最新调查显示,全国有超过38%的学龄儿童曾因身体不适为由拒绝上学,其中头疼作为主要症状占比高达67%,这种现象背后,往往交织着复杂的生理、心理与社会因素。

建立科学评估体系:头疼背后的多重真相 当孩子第一次诉说头疼时,家长首先要保持冷静,某三甲医院儿科主任王医生指出,学龄儿童突发头疼的常见生理诱因包括睡眠不足(占比42%)、近视未矫正(31%)、鼻窦炎(18%)等,建议家长准备"健康监测三件套":电子体温计、血氧仪、家庭血压计,在症状出现时立即测量基础生理指标。

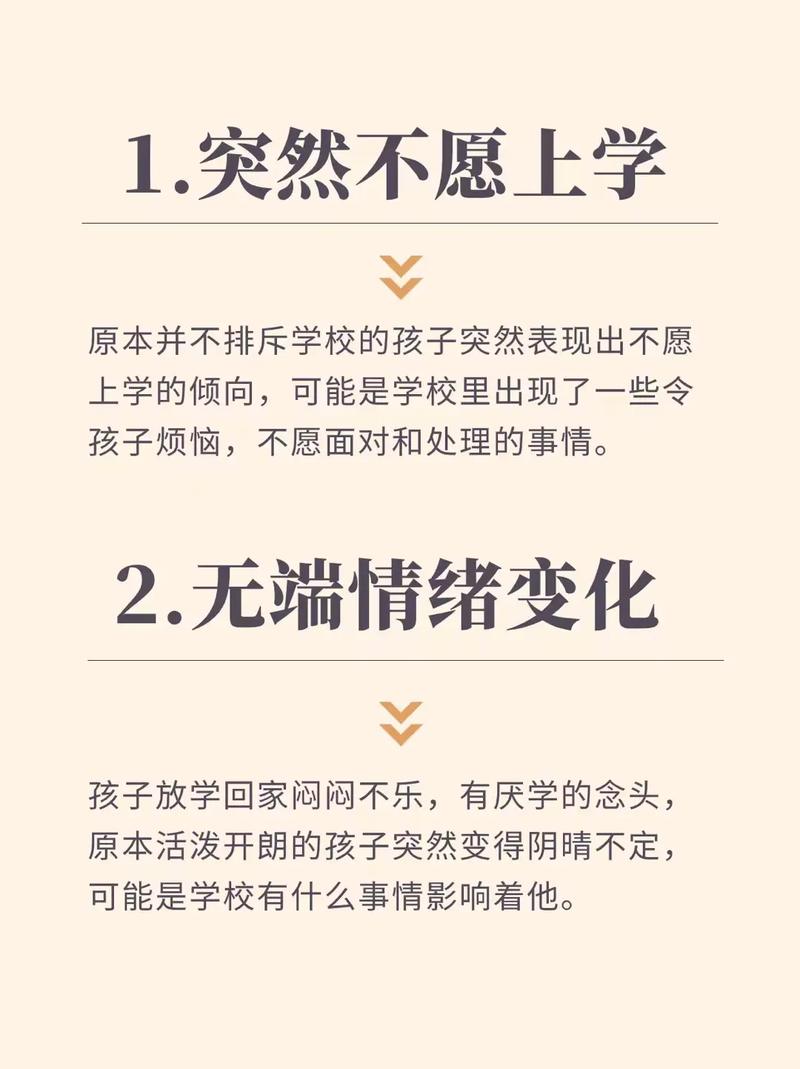

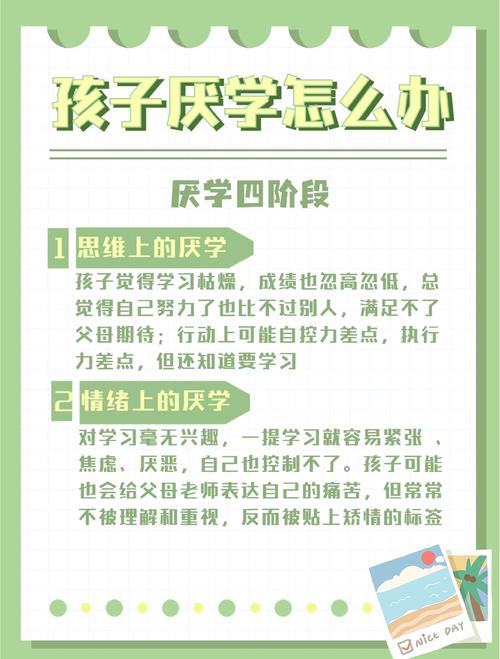

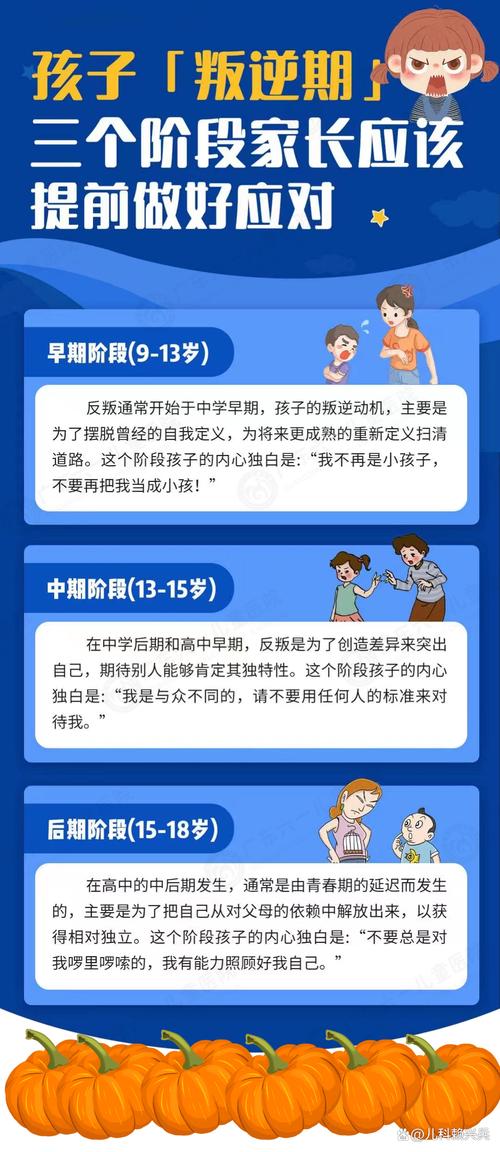

但生理因素只是冰山一角,上海某重点小学的心理咨询室记录显示,每学期初有23%的"头疼请假"案例与学业压力直接相关,教育心理学专家李教授建议家长观察三个预警信号:症状是否总在特定时间(如考试前)出现;是否伴随特定身体反应(手抖、冒冷汗);是否在获得请假许可后症状立即缓解。

构建有效沟通桥梁:倾听比诊断更重要 当孩子第三次以头疼为由请假时,赵先生没有像往常那样直接准假,而是坐到女儿床边:"爸爸注意到这周你已经三次不舒服了,能跟我说说在学校发生了什么事吗?"这个简单的开场白,让孩子终于吐露被同学孤立的遭遇,儿童心理专家强调,有效的沟通需要遵循"三要三不要"原则:要营造安全环境(关闭电视、放下手机),要使用开放式提问("最近学校有什么新鲜事吗?"),要给予情感认同("这确实让人难受");不要打断叙述,不要急于评判,不要过度解读。

在深圳某实验学校的家长工作坊中,心理老师教家长使用"情绪温度计"工具:让孩子用1-10分评估头疼时的情绪状态,结果显示,当情绪分超过7分时,85%的案例存在潜在心理困扰,这种具象化的表达方式,能帮助孩子突破表达障碍。

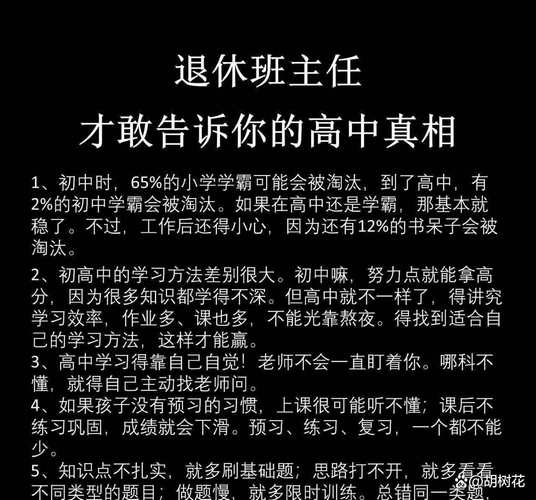

制定渐进式返校计划:重建学校安全感 当确定头疼存在心因性因素后,北京某重点中学的班主任王老师分享成功案例:为持续请假两周的学生制定"阶梯式返校方案",第一周每天到校1小时(选择最轻松的课间操时间),第二周增加至上午课程,第三周完成全天学习,配合"安全岛"设置(在心理咨询室保留专属座位),该生三个月后完全恢复正常上学。

在这个过程中,家长要善用"正向强化"策略,比如制作"勇气存折",记录孩子每个微小进步:今天比昨天多坚持了10分钟,主动和同学说了两句话等,每次积累到5个印章,可以兑换一次亲子活动机会,这种具象化的奖励机制,能有效提升孩子的内在动力。

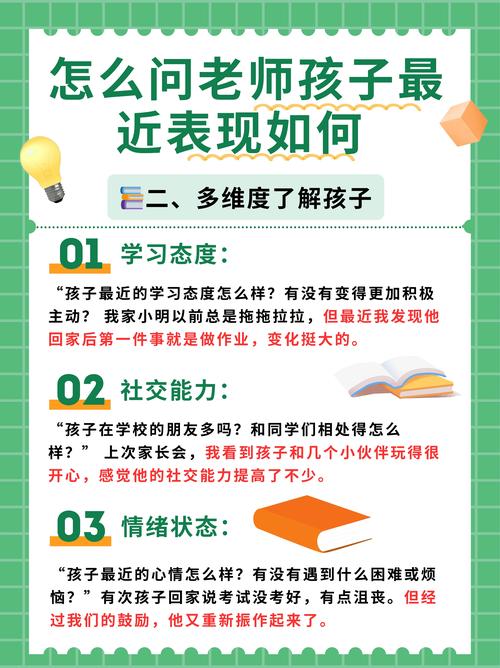

打造多方支持系统:家校医协同作战 杭州某实验小学建立的"健康护航小组"值得借鉴,由班主任、校医、心理老师、家长代表组成的工作组,为每个特殊案例制定个性化方案,当学生累计请假达3天时自动启动会商机制,通过学业辅导计划(如录制重点课程)、同伴支持计划(安排热心同学结对)、运动康复计划(设计课间放松操)形成立体支持网络。

医疗资源的合理介入同样关键,南京儿童医院推出"学习困难多学科门诊",整合神经内科、心理科、眼科专家联合诊疗,曾有位长期头疼的六年级学生,经检查发现是光敏性癫痫所致,调整教室座位避开日光直射后症状消失,这种跨学科协作能有效避免误判。

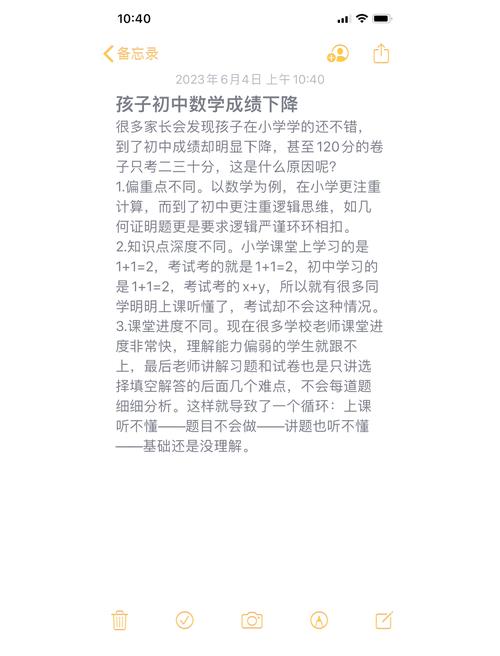

培养终身成长型思维:从危机到转机 面对反复发作的"上学头疼症",最终解决方案在于培养孩子的心理韧性,美国积极心理学之父塞利格曼提出的"3P理论"(permanence永久性、pervasiveness普遍性、personalization个人化)值得借鉴,当孩子说"我永远学不好数学"时,家长要引导其转换为"这次没考好是因为复习方法需要调整"。

建议家庭建立"成长型对话"模式:每周固定时间讨论"本周战胜了哪些挑战",有位母亲分享,儿子通过记录"勇气日记",将头疼发作频率从每周3次降至每月1次,孩子在日记中写道:"今天我虽然头疼,但坚持听完数学课才发现,应用题也没那么可怕。"

在这个充满竞争的时代,孩子用身体发出的求救信号,既是挑战更是教育契机,当我们不再把"头疼"简单视为逃避的借口,而是看作成长的密码,就能帮助孩子在跨越障碍的过程中,真正获得面对人生的勇气与智慧,教育本质上是灵魂的唤醒而非知识的灌输,当家长学会用科学方法与温暖陪伴解读孩子的身心信号,每一次头疼危机都可能转化为珍贵的成长时刻。