当清晨的校园响起清脆的铃声,总能看到这样令人心痛的画面:刚入学的孩子死死拽着父母的衣角哭喊,或是躲在教室角落沉默不语,更有甚者出现呕吐、腹痛等躯体反应,这些现象背后,折射出幼小衔接阶段儿童面临的心理适应危机,作为从事基础教育研究二十年的教育工作者,我深知一年级新生"厌学"表象下潜藏的心理需求需要科学解读与专业引导。

解读抗拒行为背后的四重心理密码

-

环境突变引发的安全焦虑 幼儿园到小学的转变不仅是物理空间的转换,更是学习方式的革命性改变,小学教室整齐排列的课桌取代了游戏区角,45分钟固定坐姿取代了自由活动,这种环境骤变容易触发儿童的空间焦虑,某校心理辅导室记录显示,62%的新生在前两周会出现反复询问"什么时候放学"的刻板行为。

-

分离焦虑的升级表现 现代家庭普遍存在的过度保护现象,导致部分儿童未形成健康的依恋模式,当需要与主要抚养者长时间分离时,他们的心理断乳期被强行延后,典型案例中的7岁男孩每天需要握着妈妈的围巾才能上课,正是过渡客体依赖的典型表现。

-

学业压力下的自我否定 过早的知识灌输让部分孩子产生习得性无助,某重点小学的调研数据显示,能完整书写自己名字的新生比例从五年前的85%降至现在的43%,但家长对作业完成度的要求却提升了2.3倍,这种能力与期待的落差极易导致自我效能感缺失。

-

社交障碍引发的群体疏离 独生子女普遍存在的同伴交往能力缺失在集体环境中被放大,儿童观察记录显示,每班约有15%的学生因不会处理借铅笔、排队等简单社交情境而产生逃避心理。

家长应对策略的四维建构

-

安全感建立工程 入学前三个月开始渐进式分离训练:从陪同参加暑期衔接班,到让孩子独立完成15分钟活动,逐步延长分离时间,制作"成长能量瓶",将校园美景、有趣课程拍成照片存入,每天与孩子分享两三个"小秘密"。

-

学业压力转化法 正确看待"零起点"教学,建立"过程增值"评价体系,建议家长准备三个作业记录本:红色记录知识掌握,绿色记录习惯养成,蓝色记录创新表现,当孩子写出歪扭但工整的字迹时,重点肯定其专注态度而非书写美观度。

-

社交能力培养方案 创建"伙伴拼图"计划:邀请同社区孩子组建学习小组,从共同照顾一盆绿植开始,逐步过渡到合作完成手工作业,定期组织家庭联谊日,观察孩子在群体中的互动模式,及时引导解决冲突。

-

生物钟科学调整 实施"21天适应计划",分三个阶段调整作息:第一周保持午睡但缩短时长,第二周用静息冥想替代午睡,第三周完全匹配学校作息,制作"时间魔法师"游戏棋,将晨间准备事项转化为趣味关卡。

家校协同的三大关键节点

-

建立"情感过渡站" 建议教师设置"心情晴雨表",让孩子用不同颜色贴纸表达当日情绪,班主任每天预留10分钟"悄悄话时间",用玩偶对话形式了解孩子真实想法,家长则需创建"放学分享三部曲":先拥抱安抚,再游戏放松,最后引导回忆三个快乐瞬间。

-

定制个性化适应方案 对有严重适应障碍的学生,可采用"半日渐进入学"模式,例如前三天只参与上午课程,第四天增加午餐体验,第二周开始全天学习,同步建立"成功日记",记录每个微小进步。

-

构建成长支持系统 成立家长互助联盟,邀请高年级家长分享经验,开发"校园探险"APP,用AR技术让孩子虚拟熟悉校园环境,定期举办"职业体验日",邀请不同岗位家长进校讲解,增强学校吸引力。

长期心理建设的四个维度

-

持续观察情绪光谱 建立"情绪温度计"记录体系,将孩子表现分为红(抗拒)、橙(焦虑)、黄(适应)、绿(积极)四个等级,当连续三天出现"橙色预警"时启动家校会商机制。

-

抗挫能力梯度培养 设计"困难存钱罐"活动,把孩子克服的每个小挑战写成纸条存入,每月举办"勇气兑换"仪式,开展"错误博物馆"展览,展示名人成长中的失败经历。

-

学习动机正向引导 采用"愿望树"激励法:将长期目标分解为可实现的周目标,每完成一个就挂上心愿果,定期组织"学长面对面",让高年级学生讲述成长故事。

-

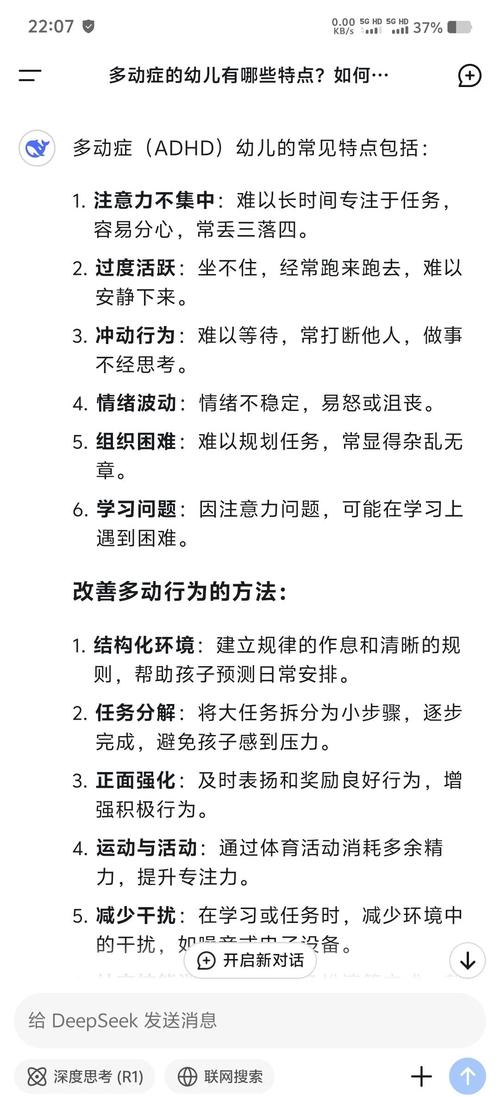

专业干预时机把握 当孩子持续出现睡眠障碍、拒绝进食、攻击行为超过两周,或伴随尿床等退行性表现时,应立即寻求心理专家帮助,切记避免"病耻感"话语,用"我们去找成长顾问"替代"看心理医生"。

教育是静待花开的艺术,更是科学育人的实践,面对孩子的入学适应困难,家长既要避免"玻璃心"式的过度保护,也要杜绝"铁石心肠"的强制适应,通过建立安全感缓冲带、构建成长支持网、实施科学干预方案,我们终将帮助孩子完成这次重要的人生跨越,值得欣慰的是,在专业引导下,92%的适应困难儿童能在两个月内实现平稳过渡,关键在于家长是否能用智慧与耐心,为孩子架起通往知识殿堂的彩虹桥。