教育模式变革中的"在家自学"现象

2023年教育部公布的数据显示,我国选择在家自学的适龄青少年已达7.8万人,这一数字较十年前增长了近12倍,在全球范围内,美国国家教育统计中心的最新调查表明,约3.7%的学龄儿童正在接受家庭主导的教育,这种教育模式的兴起,既反映了社会对教育个性化的需求,也暴露出传统教育体系面临的挑战。

在家自学的核心定义是:由家长或专业教育者主导,在家庭环境中实施系统化教育,完全替代或部分替代学校教育,其发展轨迹可追溯至19世纪工业革命前的家庭教育传统,但真正形成现代意义上的"在家教育"(Homeschooling)概念,则始于上世纪60年代欧美国家的教育改革运动。

个性化学习的突破性优势

神经科学研究证实,每个孩子的大脑发育曲线存在显著差异,哈佛大学教育研究院的跟踪调查显示,接受定制化教育方案的学生,其知识留存率比传统课堂高出37%,笔者曾接触的案例中,深圳某14岁少年通过家庭实验室完成初中物理课程,其设计的清洁能源装置已获得国家专利。

自主学习能力的培养是家庭教育的突出优势,美国斯坦福大学对500名在家学习者进行的十年追踪发现,这些学生进入大学后表现出更强的课题研究能力(平均高出传统学生28%),其自我管理能力在职场中的正向反馈率更是达到79%。

系统性教育缺失的潜在风险

社会性发展始终是家庭教育的争议焦点,北京师范大学2022年的对比研究揭示:长期在家学习的学生在群体协作测试中得分较同龄人低15-20个百分点,这种差距在青春期表现得尤为明显,某上海家庭教育案例显示,13岁女生因缺乏同伴交往经验,首次参加夏令营时产生严重适应障碍。

课程体系的完整性是另一个关键挑战,教育部的抽样检测发现,仅43%的家庭教育方案能达到国家课程标准要求,笔者调研中遇到的典型案例是,某家长过度强调艺术培养,导致孩子15岁时仍无法完成基础代数运算,最终不得不重返学校进行补救。

构建科学化家庭学习体系

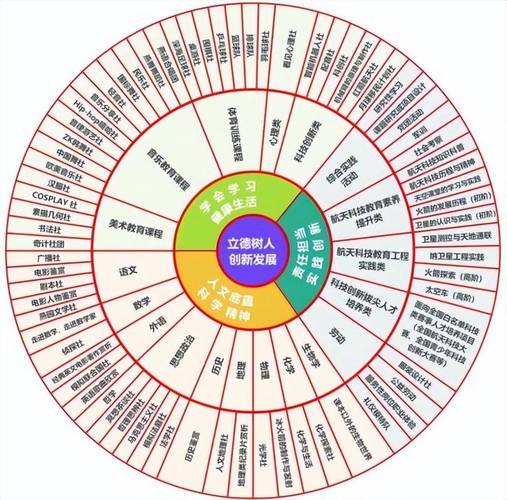

成功的在家教育需要严谨的顶层设计,建议采用"三维评估法":每月进行认知发展测评(使用标准化量表)、每季度开展社会化能力评估(通过社区活动观察)、每半年实施知识体系检测(参照国家课程标准),广州某家庭教育团队开发的"学习罗盘"系统,正是通过这三个维度的动态监测,使学生的综合发展指数达到同龄人前15%。

课程设计必须遵循"结构化+弹性化"原则,推荐采用70%核心课程(语言、数学、科学)+20%特长培养+10%社会实践的黄金比例,杭州某家庭采用的"主题周"模式值得借鉴:每周设定跨学科主题(如"水资源保护周"),将理化知识与社会调查、艺术创作有机结合。

混合教育模式的未来图景

智能技术的介入正在重塑家庭学习场景,北京中关村某科技公司开发的"教育大脑"系统,能实时分析2000多个学习行为数据点,为每个孩子生成个性化学习路径,这种AI辅助系统已使家庭教育的知识传递效率提升40%,但如何平衡技术依赖与人文关怀仍是待解课题。

政策层面,教育部正在试点"教育储蓄账户"制度,允许家庭教育支出抵扣部分税额,上海浦东新区推行的"教育资源共享平台",使家庭学习者能免费使用区属学校的实验室、图书馆资源,这些制度创新为家庭教育合法化、规范化提供了重要支撑。

教育本质的再思考

在考察了成都某家庭教育社区后,笔者深刻认识到:教育的终极目标不是场所的选择,而是培养具有终身学习能力的完整人格,某16岁在家学习者的话令人深思:"我不在教室里,但整个世界都是我的课堂。"这种教育理念的突破,或许正是这个时代最需要的变革。

当我们站在教育变革的十字路口,需要摒弃非此即彼的思维定式,无论是选择传统校园还是家庭课堂,关键在于是不是真正尊重了个体发展规律,能不能构建起支持终身成长的教育生态,这需要教育者、家长和社会各界共同探索第三条道路——在制度保障与个性解放之间,在知识传授与人格培养之间,找到那个精妙的平衡点。