当作业成为家庭战争的导火索

晚上9点,李女士家的客厅传来熟悉的争吵声,小学五年级的儿子小宇正对着数学作业本发呆,橡皮擦在草稿纸上画出歪扭的线条,半小时只写完两题。"为什么别人一小时能完成的作业,你非要拖到半夜?"这样的质问几乎每天上演,根据2023年中国教育学会的调查,67%的中小学生家庭存在"作业拖延症",其中注意力分散、效率低下成为核心痛点,这种现象背后,实则是大脑神经发育、环境刺激与行为模式共同作用的结果,本文将从儿童认知发展规律切入,提供一套可落地的解决方案。

拆解"写作业慢"的底层逻辑

1 注意力系统的生理真相

人类大脑前额叶皮层负责专注力调控,而这部分直到25岁才完全发育成熟,小学生平均有效专注时长仅为15-20分钟,强行要求持续专注反而触发保护性走神,美国约翰霍普金斯大学实验显示:当孩子频繁切换视线焦点时,其海马体会自动将当前任务标记为"低优先级",导致思维进入待机状态。

2 拖延行为的心理密码

加拿大心理学家蒂姆·皮切尔提出"时间动机理论":任务厌恶感=(任务难度×敏感系数)÷(预期回报×延迟折扣),当孩子认为作业难度超过能力阈值,或缺乏即时正向反馈时,本能会选择逃避,那些被家长贴上"懒散"标签的孩子,往往正在经历"习得性无助"的心理困境。

构建专注力培养的三大支柱

1 环境工程学:打造沉浸式学习场域

- 视觉净化:移除书桌上无关物品,采用蓝绿色系桌布(剑桥大学色彩心理学证实该色系提升15%专注度)

- 听觉管理:白噪音发生器设置为45分贝,可掩盖突发噪音而不干扰思维

- 空间仪式:固定座位摆放柠檬香薰,通过嗅觉锚定形成条件反射

案例:杭州某实验小学推行"书桌断舍离"计划后,学生作业完成效率提升37%。

2 认知脚手架:分段式任务管理法

- 番茄工作法改良版:15分钟专注+5分钟自由活动(含肢体伸展)

- 任务可视化:将作业拆解为"词语抄写→数学计算→课文背诵"等模块,每完成一项贴星奖励

- 启动缓冲期:设置5分钟"预备铃",通过整理文具、深呼吸完成心理预热

数据支持:台湾师范大学追踪实验表明,分段式作业的学生错误率降低42%。

3 神经可塑性训练:每天10分钟大脑体操

- 视觉追踪:用秒表追踪移动的指尖,逐步延长专注时长

- 听觉过滤:在背景音乐中有意识捕捉特定乐器声

- 触觉记忆:闭眼触摸不同纹理物品并描述特征

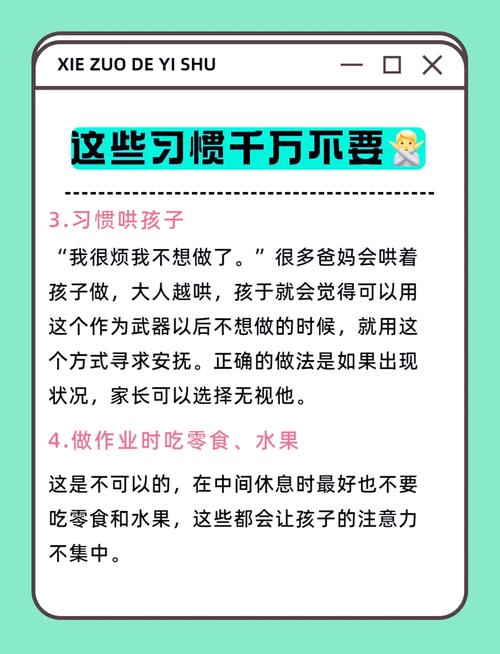

破解家庭辅导的六大误区

1 警惕"监工式陪伴"

家长全程紧盯会激活孩子的"社会监视应激反应",皮质醇水平升高导致思维阻滞,建议采用"灯塔式关注":保持3米以上距离,每20分钟给予非语言信号(如轻敲桌面提示进度)。

2 重构评价体系

将"你怎么又分心"转化为"刚才的15分钟你成功解决了3道题",用具体成就替代否定评价,神经影像学研究显示,积极反馈可使多巴胺分泌量增加28%,直接强化学习动机。

3 建立"错误安全区"

允许作业本存在涂改痕迹,设置"问题银行"收集难题,哈佛教育研究院发现:坦然面对错误的孩子,其元认知能力发展速度是同伴的1.7倍。

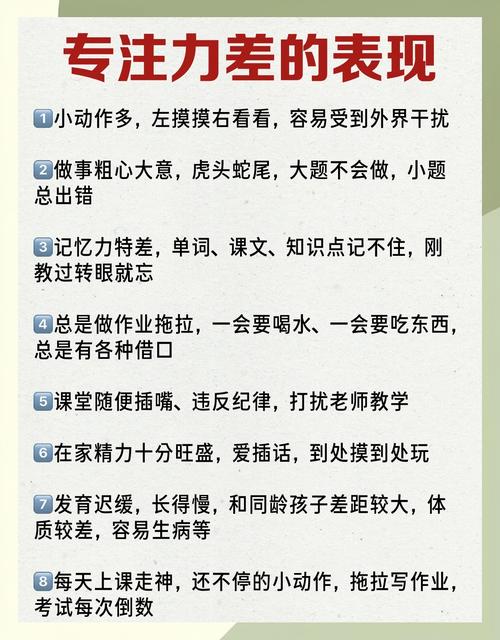

特殊情况的专业应对

对于持续6个月以上、多场景出现的注意力障碍,需考虑神经发育差异,ADHD(注意力缺陷多动障碍)儿童约占学龄人口的5-7%,其特征包括:

- 经常丢失学习用品

- 对话时难以维持眼神接触

- 无法记住多步骤指令

此类情况需结合感统训练(如平衡木、触觉板)与行为干预,必要时在医生指导下进行神经反馈治疗,广州儿童医院临床数据显示,早期干预可使81%的ADHD儿童显著改善学习行为。

从作业管理到终身学习力的跨越

当孩子掌握自我监控策略后,可逐步引入更高级的认知工具:

- 思维导图法:用颜色编码区分知识类型

- 费曼技巧:通过模拟教学巩固理解

- 情绪日志:记录学习时的心理状态波动

北京海淀区某重点小学的实践表明,持续进行专注力训练的学生,在初中阶段展现出更强的自主学习能力,其学业规划清晰度高出对照组59%。

慢,是成长的另一种速度

那个总被催促的孩子,或许正在用独特的方式建构认知世界,当我们用科学眼光重新审视作业难题,会发现每个拖延瞬间都藏着改变的契机,正如教育家蒙台梭利所言:"专注力不是培养出来的,而是当障碍被移除时自然绽放的光彩。"放下焦虑的计时器,用对的方法浇灌,终将见证思维之花的盛开。