在北京市某重点小学的家长座谈会上,一位母亲焦虑地诉说:"孩子上周背的古诗,这周抽查只记得三句;数学公式明明做过五遍练习,月考还是写错。"这样的困惑并非个例,教育部的专项调研数据显示,全国超过62%的中小学生存在"学得快忘得更快"的学习困境,这个看似简单的记忆问题,实则折射出现代教育体系中的深层矛盾,我们需要用显微镜观察遗忘的本质,用望远镜审视教育的未来。

记忆的生理密码:大脑如何选择遗忘 人脑不是无限容量的硬盘,而是具备智能筛选机制的超级计算机,诺贝尔生理学奖得主埃里克·坎德尔的研究证实,海马体对信息的处理遵循"生存优先"原则,当孩子面对大量孤立知识点时,大脑会判定这些信息缺乏生存价值,启动主动遗忘机制,这种现象在神经科学领域被称为"突触修剪"——那些未被反复激活的神经连接会被逐步弱化。

加州大学洛杉矶分校的认知实验室做过著名实验:两组学生分别记忆30个无关联单词和30个有逻辑关系的句子,24小时后,前者遗忘率达78%,后者仅32%,这印证了"意义建构"对记忆的决定性作用,当知识以碎片形式输入,大脑的默认模式网络会将其归入"临时缓存区",这正是很多孩子"课堂听懂作业不会"的根源。

教学方式的认知陷阱:知识输入的三重误区 当前教育实践中普遍存在的填鸭式教学,本质上违背了记忆规律,某重点中学的课堂观察记录显示,教师平均每分钟输出3.2个知识点,这种信息轰炸导致学生前摄抑制与倒摄抑制叠加,就像往漏水的木桶注水,输入速度远超吸收能力时,遗忘就成为必然。

更值得警惕的是标准化测评带来的虚假记忆,某区统考数据显示,在突击训练后,学生选择题正确率可达85%,但两个月后同知识点应用题得分率骤降至37%,这种通过机械重复形成的条件反射式记忆,犹如沙滩上的城堡,经不起时间的冲刷,教育神经学家赵金河教授指出:"当学习停留在符号操作层面,未能激活前额叶皮层的深度加工,遗忘就是大脑的自我保护。"

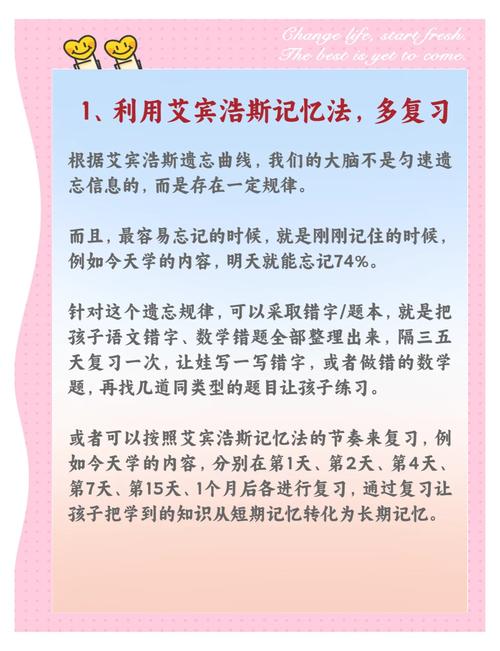

家庭教育的记忆生态:重构知识保鲜系统 家庭是记忆巩固的第一现场,清华大学附属小学的追踪研究发现,在家长采用"3-7-21"记忆巩固法的家庭中,孩子知识点留存率提升2.4倍,具体策略是:新学内容3小时内复述,7天内三次间隔练习,21天时进行跨学科整合,这种方法顺应了记忆的"必要难度"理论,通过制造适度的提取阻力增强记忆强度。

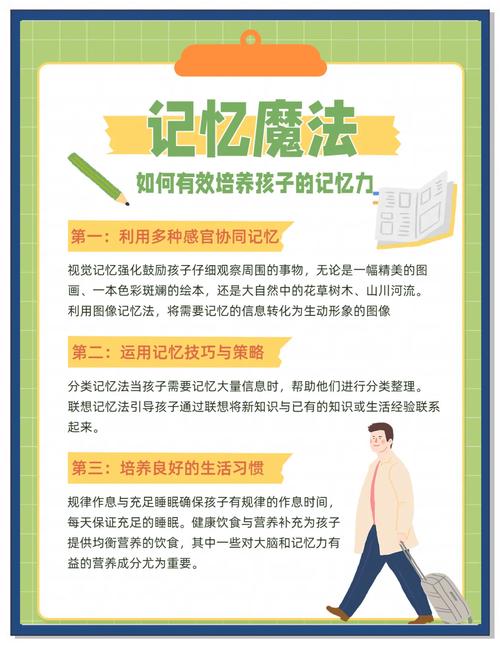

更创新的做法来自上海某教育创新家庭:他们将厨房变为化学实验室,阳台改造成植物观测站,当孩子发现食盐结晶与数学等比数列的关联,当观察豆芽生长验证生物课本的光合作用公式,知识就完成了从抽象符号到具象经验的转化,这种多模态学习使记忆留存率提升至传统方法的3倍。

情绪调节的隐秘力量:杏仁核如何影响记忆 脑科学揭示的真相令人震惊:当孩子处于焦虑状态时,皮质醇水平升高会导致海马体体积缩小,某省级重点中学的心理测评数据显示,考前焦虑中度以上的学生,知识遗忘速度是普通学生的1.8倍,这不是态度问题,而是实实在在的生理抑制。

广州某实验学校推行的"情绪优先教学法"取得突破性成果:每节课前5分钟进行正念呼吸训练,课后设置"知识情绪日记",实施半年后,学生知识巩固率提升40%,考试焦虑指数下降35%,这验证了情绪脑与学习脑的协同原理:当边缘系统处于平静状态,前额叶皮层才能高效工作。

面向未来的记忆革命:构建知识生态系统 在麻省理工学院的媒体实验室,研究人员开发出"知识生态圈"学习系统,该系统将物理公式与音乐节奏关联,让历史事件在虚拟现实中重现,参与实验的学生在半年后知识保持率达到惊人的91%,这预示着教育正在经历范式转变:从机械记忆转向生态化认知。

北京师范大学附属中学的跨学科项目证实了这种转变的可行性,当学生用数学模型分析古典诗词的平仄规律,用物理原理解读清明上河图的建筑结构时,知识自然形成网状联结,这种学习方式使遗忘曲线变得平缓,因为每个知识点都成为认知网络中的节点,而非孤立的信息碎片。

教育的终极目标不是对抗遗忘,而是培养可持续的学习生态系统,当我们停止用工业时代的流水线思维对待人脑这台精密的生物计算机,当学习真正成为连接已知与未知的探索之旅,遗忘将不再是令人焦虑的敌人,而是知识代谢的自然过程,这需要教育者完成三个转变:从知识灌输者变为认知架构师,从标准答案提供者变为思维催化剂,从成绩评判者变为学习生态园丁,唯有如此,我们才能帮助每个孩子构建属于自己的知识热带雨林,让学习真正成为终身生长的力量。