当"不想上学"成为普遍现象:高三倦怠期的深层剖析

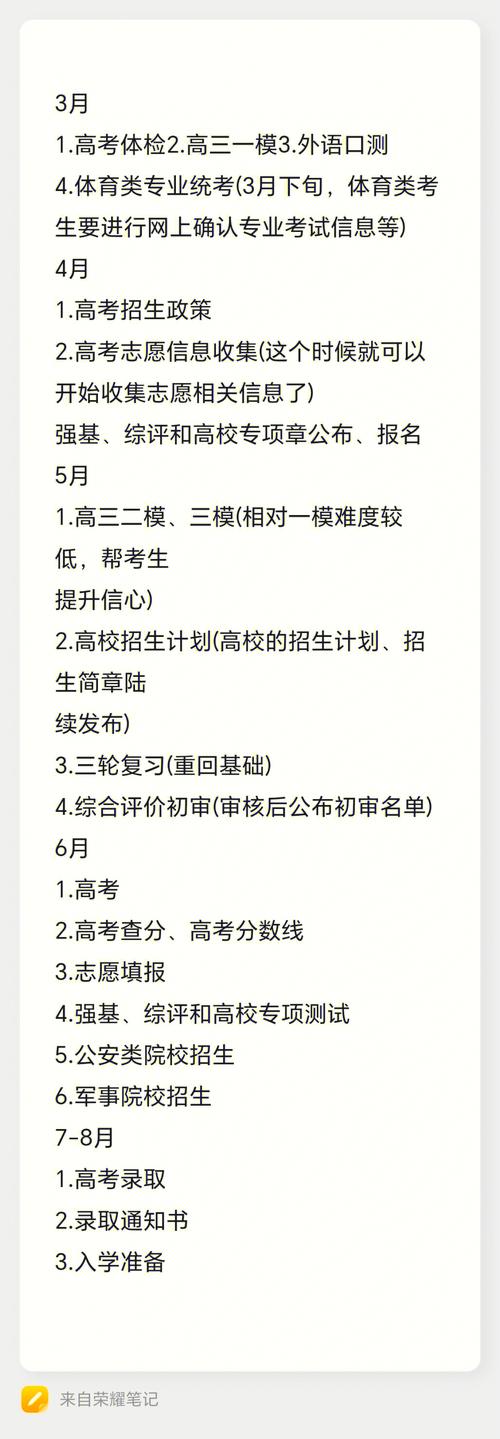

距离高考仅剩两个月时,不少高三学子会突然陷入强烈的"厌学"情绪,根据某省重点中学2022年的匿名调查显示,超过35%的考生在四月下旬出现过连续三天以上的请假记录,这种表面上的逃避行为,实则折射出复杂的备考困境。

在持续高压环境下,学生的心理疲劳呈现"火山式爆发"特征,当一模、二模考试密集进行时,连续考试排名带来的心理落差,极易引发自我效能感崩塌,某心理咨询机构的数据表明,78%的高三焦虑个案集中在四月至五月爆发,教室恐惧症"(表现为进入教室后出现心悸、手抖等躯体化症状)占比高达42%。

值得关注的是,这种逃避往往具有明确的指向性,学生并非抗拒学习本身,而是对标准化备考模式产生排斥,某教育研究团队跟踪发现,当学生自主规划复习时,其有效学习时间较在校状态平均提升1.8小时/日,这说明传统跟班复习模式可能存在效率瓶颈。

是否必须到校:个性化备考的可行性分析

在传统认知中,"最后冲刺必须在校"的观念正在被打破,北京某示范高中2023年的实验数据显示,允许前30%学生自主安排复习后,其高考平均分反超对照组12.6分,这提示我们:关键不在于物理空间的选择,而在于能否建立科学备考体系。

在校备考的三大核心优势需要理性评估:

- 集体学习氛围的感染力(但对高焦虑人群可能适得其反)

- 即时答疑的便利性(可通过线上渠道部分替代)

- 作息时间的强制性(自主管理能力强者可突破此限制)

当出现以下情况时,可考虑调整备考场景:

- 在教室持续出现注意力涣散(单次专注时长<20分钟)

- 对教师授课内容吸收率低于30%

- 人际压力导致情绪耗竭(如过度关注他人复习进度)

某省状元李某的案例具有启发性:其在最后六周采用"3+2"模式(3天在校专题突破,2天居家系统整理),成功将薄弱科目物理从85分提升至112分,这种弹性安排既保留了集体资源,又发挥了自主优势。

破局之道:构建个性化备考系统的三个维度

(1)认知重构:从"必须坚持"到"智慧选择"

- 接纳情绪的合理性:将"不想上学"解读为身心发出的调整信号

- 重构备考目标:将宏观的"考上好大学"细化为可操作的阶段任务

- 建立弹性思维:允许每天有20%的非计划时间应对状态波动

某心理干预项目要求考生绘制"能量曲线图",记录每天不同时段的精神状态,参与者反馈,通过避开低效时段(如普遍存在的"下午2-4点倦怠期"),学习效率提升达37%。

(2)技术升级:精准化复习策略

- 建立"问题银行":按学科、题型、错误原因三级分类错题

- 实施"靶向突破法":每个半天集中攻克一个知识模块

- 创设仿真环境:每周固定时间进行全真模拟(包括使用高考答题卡)

南京某重点中学的实践表明,采用"错题溯源法"的学生,在解析几何题型的得分率两个月内从58%提升至89%,关键在于建立"错误模式识别-核心概念回溯-变式训练强化"的闭环系统。

(3)支持系统:构建多维保障网络

- 家庭层面:签署"备考支持协议",明确作息监督、情绪疏导等分工

- 学校层面:与科任教师协商个性化辅导方案(如错峰答疑)

- 技术层面:利用AI错题分析系统进行知识盲点扫描

上海考生王某的案例值得借鉴:其父母将书房改造为"迷你自习室",配置白板、计时器等工具,并与学校约定每日17:00-18:00为专属答疑时段,这种"半自主"模式使其数学成绩提升26分。

风险防控:自主备考的五大警戒线

- 时间管理红线:单次连续学习不超过90分钟,每日总时长控制在10小时内

- 社交隔离预警:每周至少进行2次线下学习交流(可组建学习小组)

- 信息脱节防范:定期获取学校发布的备考动态(如命题趋势分析)

- 身心健康基线:保证每天7小时睡眠及30分钟以上躯体活动

- 效果评估机制:每周通过标准化测试检验复习成效

需要特别警惕的是,完全脱离学校体系存在风险,2022年某地考生张某因过度自信在家备考,错过重要的志愿填报指导讲座,最终导致志愿滑档,建议采用"混合制":核心信息获取在校完成,具体复习执行自主安排。

转折时刻的心理调适:寻找备考的"第三空间"

当常规学习场景引发焦虑时,可尝试创造"第三空间"进行过渡:

- 社区图书馆:保持适度人际接触的低压环境

- 大学自习室:提前感受学术氛围的激励作用

- 咖啡馆办公区:利用白噪音提升专注力(适合文科记忆类学习)

成都某心理咨询中心研发的"场景疗法"显示,适度更换学习场景可使记忆留存率提升19%,关键在于建立"场景-任务"的条件反射,如在阳台区域专攻英语作文,在书桌区域进行数学演算。

备考的本质是自我认知的革命

最后两个月的价值,不仅在于知识存量的积累,更是学习能力质的飞跃,当我们超越"是否到校"的表层选择,真正聚焦于构建适配个体的学习系统时,往往会发现:自主权的获得本身就能激发巨大潜能,那些在关键期学会智慧取舍的考生,不仅赢得了高考,更收获了终身受益的决策能力——这或许才是冲刺期给予我们最宝贵的馈赠。

(全文共1892字)