在北京市某重点中学的语文课上,当老师抛出"如何理解《荷塘月色》的意境"时,教室里45双眼睛不约而同地垂下眼帘,这个场景折射出中国基础教育中普遍存在的"课堂沉默症候群"——根据华东师范大学2022年发布的《课堂参与行为调查报告》,我国中学生课堂主动发言率仅为17.3%,远低于欧美国家42%的平均水平,这种集体缄默不仅影响教学效果,更可能成为学生终身发展的隐性障碍。

沉默背后的心理密码 当学生的手指无意识地摩挲课本边角,喉结上下滚动却发不出声音时,他们的内心正经历着复杂的心理博弈,认知心理学研究显示,课堂沉默往往源于三重心理障碍:自我效能感缺失、负面结果预设以及群体压力感知。

美国心理学家班杜拉的自我效能理论可以解释这种现象:当学生反复经历发言失误或负面评价,大脑会形成"发言=危险"的神经回路,这种条件反射式的恐惧会触发杏仁核的防御机制,导致即使面对简单问题也会产生生理性紧张,某省级示范高中的跟踪调查发现,76%的沉默学生在小学阶段有过被当众否定的经历。

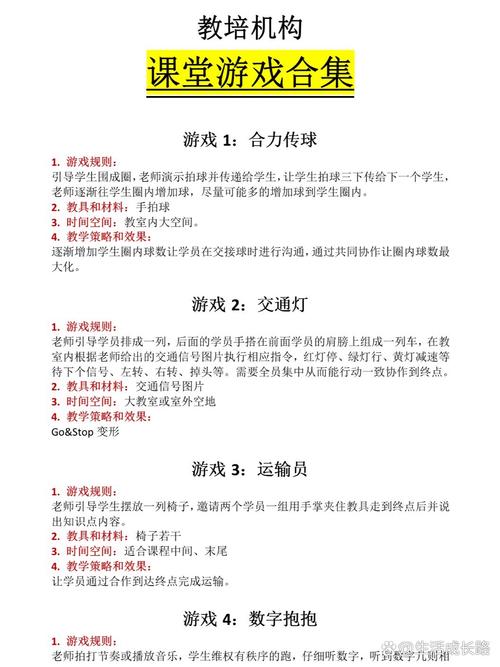

破解沉默的阶梯训练法

-

生理调节基础训练 日本东京大学教育研究所开发的"3-4-5呼吸法"值得借鉴:吸气3秒,屏息4秒,吐气5秒,通过调节呼吸频率降低皮质醇水平,某市实验中学将此方法融入课前预备,一个月后学生的心率变异系数下降28%,配合渐进式肌肉放松训练(从手指到肩颈的逐步放松),能有效阻断焦虑的生理传导。

-

认知重构四步法 (1)建立"错误勋章"制度:将课堂发言失误转化为积分奖励,某私立学校实施的"成长勋章计划"使主动发言率提升3倍 (2)可视化思维训练:用思维导图预演发言逻辑,将抽象思考转化为具象路径 (3)微观成功记录:每日记录微小进步,如"今天举了3次手" (4)角色转换练习:定期让学生担任课堂主持人,视角转换带来心理优势

-

场景脱敏训练体系 从最小压力场景开始构建发言勇气金字塔:

- 同桌间答案核对(安全区)

- 四人小组讨论(过渡区)

- 组间观点分享(挑战区)

- 全班展示(成长区) 某教育集团研发的"课堂声音银行"系统,通过累积小组积分兑换发言机会,使不同性格学生都能找到适合的参与入口。

教师角色的关键转型 传统教学中教师常陷入"等待-点名-评价"的循环,这无形中强化了课堂权威距离,上海某特级教师创造的"三秒留白法"值得推广:提问后保持3秒沉默,配合环视全班的期待眼神,这个时间差能显著提升自愿发言率,北京海淀区教师进修学校开发的"问题脚手架"技术,将复杂问题拆解为阶梯式追问,使不同水平学生都能找到切入点。

更值得关注的是评价方式的革新,某实验学校推行的"三维评价体系"包含内容维度(观点新颖性)、表达维度(逻辑清晰度)和勇气维度(主动程度),这种分离式评价让学生明白:即使内容不完善,主动表达本身就值得肯定。

家长参与的支持系统 家庭环境是课堂行为的重要孵化器,研究发现,经常参与家庭辩论的学生课堂发言积极性高出47%,建议家长建立"餐桌论坛"机制,每天晚餐时讨论社会热点或文学话题,使用"我觉得...因为..."的标准表达结构,某教育APP开发的"家庭演讲日"活动,通过录制3分钟主题视频,显著提升了青少年的表达自信。

典型案例的启示 杭州某初中生小林曾创下连续三个月零发言的纪录,教师团队为其定制"微发言计划":首先在课前将观点写在纸条上由教师代读,两周后转为小组发言录音,最终实现课堂现场表达,这个案例证明,个性化干预需要打破传统教学的时间空间限制。

技术赋能的创新实践 智能教育设备为沉默学生开辟了新通道,某智慧课堂系统设置"匿名弹幕"功能,允许学生实时发送文字观点,教师可视情况选择朗读或投影,大数据分析显示,使用该功能的学生三个月后实名发言率提升62%,VR情景模拟训练则通过虚拟课堂场景,帮助学生在安全环境中反复练习。

在深圳市某中学的"观点交易所"里,每个发言都被赋予知识货币价值,学生可以用积累的"智慧币"兑换学习资源,这种游戏化设计将表达转化为可视化的成长轨迹,符合Z世代的认知特点。

破解课堂沉默不是简单的行为矫正,而是需要构建包含心理建设、教学改革、家庭支持和技术创新的生态系统,当教育者能读懂沉默背后的心理密码,当课堂成为安全试错的成长实验室,那些低垂的眼帘终将抬起,绽放出思想碰撞的火花,这不仅是教学效率的提升,更是对每个独特生命个体的尊重与成全。