在家庭教育咨询工作中,我接触过一位叫小明的五年级学生,他的家长描述,孩子每天晚饭后坚持写作业到23点,但总是在书桌前哈欠连天,半小时的作业量常常拖延到两小时,这种情况并非个例,据北京师范大学基础教育研究院2023年的调查数据显示,我国有63.8%的中小学生在完成作业时出现明显困倦现象,这种"作业困倦症"背后,实际上潜藏着复杂的生理、心理与环境因素的交织作用。

生理因素深度解析

-

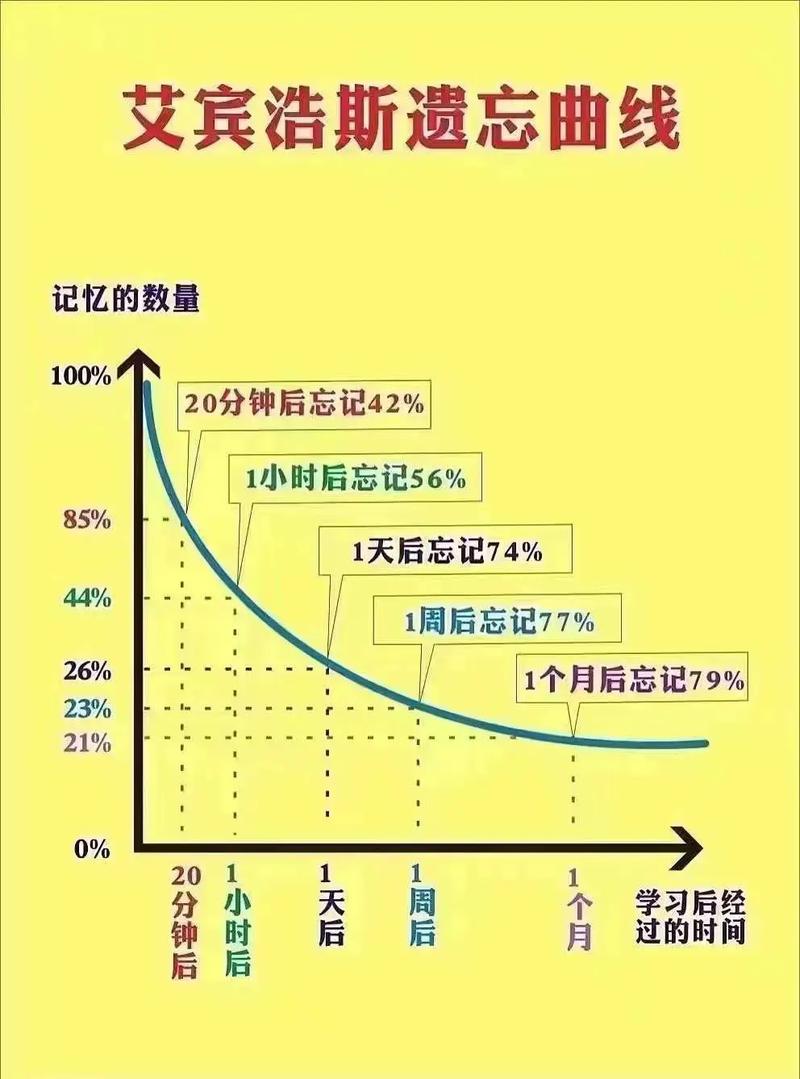

睡眠负债的累积效应 美国儿科学会建议6-12岁儿童每日需要9-12小时睡眠,但我国《青少年睡眠白皮书》显示,该年龄段实际睡眠时间仅7.8小时,长期睡眠不足导致腺苷在大脑皮层持续堆积,当孩子静坐写作业时,缺少外界刺激的环境会加速困意涌现,这种现象在需要持续用脑的作业时段尤为明显。

-

昼夜节律的生物学冲突 青少年褪黑素分泌高峰比成人晚2小时,这意味着他们的自然清醒时间应推后到上午9点以后,但现实情况是,多数孩子需要在7:30前到校早读,这种生物钟与社会时钟的错位,导致下午放学后本该是精力低谷期,却要应对高强度的作业任务。

-

营养代谢的隐形干扰 日本国立健康研究院发现,高糖饮食后2小时血糖的剧烈波动,会引发脑部供血模式改变,很多家庭习惯在晚餐准备丰盛菜肴,若摄入过多精制碳水,孩子在餐后写作业时恰逢血糖骤降阶段,这会直接影响前额叶皮层的认知功能。

心理机制的多维透视

-

习得性倦怠的形成过程 当孩子反复经历"努力-挫败"的负向循环时,大脑会产生保护性抑制,例如某次数学作业耗时3小时仍未完成,这种创伤性记忆会通过海马体编码储存,在下一次接触同类任务时,杏仁核会自动触发逃避反应,表现为生理性困倦。

-

情绪压力的具身化表现 上海儿童医学中心的研究表明,焦虑情绪会刺激皮质醇过量分泌,这种应激激素在持续作用4小时后,会转化为对副交感神经的过度补偿,引发类似倦怠的生理反应,很多孩子在面对困难作业时的紧张情绪,实际上正在透支他们的神经能量。

-

动机系统的功能性失调 根据德西和瑞安的自决理论,当学习活动长期缺乏自主性、胜任感和归属感支持时,内在动机会逐渐耗竭,一个常见场景是:孩子刚完成学校作业,家长立即追加课外练习,这种过度控制直接摧毁了孩子的自我驱动力。

环境要素的系统性影响

-

光照条件的生物节律干扰 多数家庭书桌使用LED冷光源,其中420-480nm波长的蓝光成分会抑制褪黑素分泌,但矛盾的是,孩子在夜间写作业需要充足照明,这就形成了影响生物节律的光污染环境,建议改用色温2700K的暖光台灯,并将照度控制在500-750lux之间。

-

空间设计的舒适度陷阱 超过60%的家庭书桌椅不符合人体工学标准,当椅子过高导致双脚悬空时,腿部血液循环受阻,15分钟内就会引发脑供血不足,建议选择可调节桌椅,确保孩子坐姿时大腿与小腿、上臂与前臂均呈90度角。

科学干预的整合方案

-

节律重塑计划 建议学校推行"动态作业时间表",根据昼夜节律研究,将机械性抄写作业安排在下午4-6点(体温峰值期),而需要创造力的项目类作业调整至晚饭后2小时(晚8-9点),家长可帮助孩子建立"作业前微运动"习惯,如5分钟跳绳或深蹲,提升脑部血氧浓度。

-

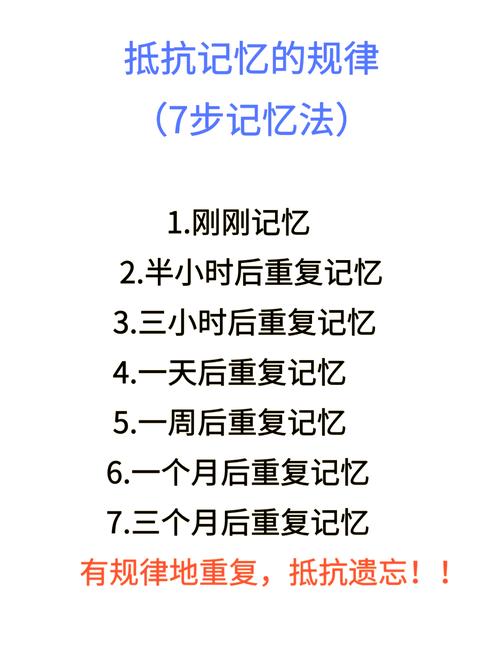

认知资源管理策略 引入"分段强化学习法",将作业拆解为25分钟单元,每个单元后设置5分钟身体活动,这种方法借鉴了番茄工作法的原理,但根据儿童注意力特征进行了改良,同时建议在作业过程中穿插不同类型的认知任务,如数学与语文作业交替进行,利用大脑不同功能区的轮替休息提升效率。

-

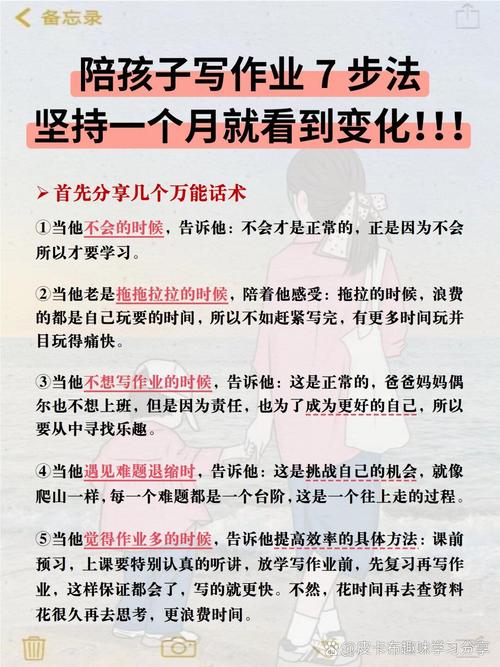

动机系统的重建工程 建立"作业选择权"机制,允许孩子在规定范围内自主决定作业顺序和方式,例如提供3种数学练习方案,或允许选择书面报告与口头汇报的不同呈现形式,家长反馈应遵循"3:1积极比率",即每提出1个改进建议前,先给予3个具体化的积极评价。

教育生态的协同优化

-

学校层面的供给侧改革 推行"分层作业清单"制度,根据学生实际水平设置基础型、提升型、挑战型三级任务包,北京市某重点小学实施该方案后,学生作业困倦发生率从58%下降至23%,同时平均完成时间缩短40分钟。

-

家庭环境的支持性改造 建议设置"作业准备期"仪式,包含整理书桌、准备工具、设定目标三个标准化步骤,浙江大学附属儿童医院的研究显示,这种仪式化行为能帮助儿童建立心理预期,将作业状态启动时间从平均17分钟缩短至6分钟。

-

社会支持的体系化构建 借鉴芬兰的"家庭作业辅导站"模式,社区可组织退休教师志愿者提供晚间学习支持,这种第三方介入既能缓解亲子辅导冲突,又能通过适度的社会互动保持孩子的觉醒水平。

这个问题的解决需要教育者超越简单的"懒惰"归因,而是要从神经生物学、发展心理学和教育生态学的多重视角进行系统干预,当孩子出现作业困倦时,本质上是在发出身心系统的求救信号,通过科学识别这些信号背后的真实动因,我们不仅能改善作业效率,更是在帮助孩子建立受益终生的自我调节能力,值得警惕的是,如果这种困倦状态持续超过两个月,就可能发展为慢性学习疲劳综合征,届时需要专业的心理医生和神经科医生共同介入,家长和教育工作者应当把握住小学阶段的干预黄金期,用系统的解决方案为孩子打造可持续的学习支持系统。