八月末的蝉鸣尚未停歇,刚踏入高中校门的新生们却已开始显露疲态,作为从业二十余年的教育心理学研究者,我观察到近年高一年级开学即产生厌学情绪的学生数量以每年12%的增幅持续攀升,这种现象背后折射出的不仅是青少年适应障碍,更映射出当代教育生态中亟待关注的结构性问题。

现象背后的深层诱因

-

环境剧变带来的适应焦虑 某重点高中调研数据显示,68%的厌学个案源于环境适应障碍,相较于初中阶段,高中校园环境、教学模式、人际关系都发生剧烈变化,重点班学生小陈的案例颇具代表性:在初中稳居年级前三的他,面对高中课堂的自主探究式教学明显不适,开学两周后即出现持续性头痛与失眠症状。

-

自我认知的断裂危机 青少年发展心理学研究表明,15岁前后正是自我同一性建立的关键期,当升学带来原有评价体系崩塌时,极易诱发认知失调,某省会城市重点中学的心理咨询档案显示,42%的高一新生在开学首月存在明显的自我怀疑倾向,表现为对学习价值的否定。

-

超前教育的反噬效应 教育部的专项调研指出,73.5%的新高一学生在暑期参加过初高中衔接课程,这种"抢跑"行为看似提升竞争力,实则透支学习动力,提前掌握的知识使课堂失去新鲜感,而不当的教学方式更可能固化错误认知,正如某示范性高中物理教研组长所言:"纠正提前学习的错误概念,比教授新知识耗费更多精力。"

家长应对的四大误区

-

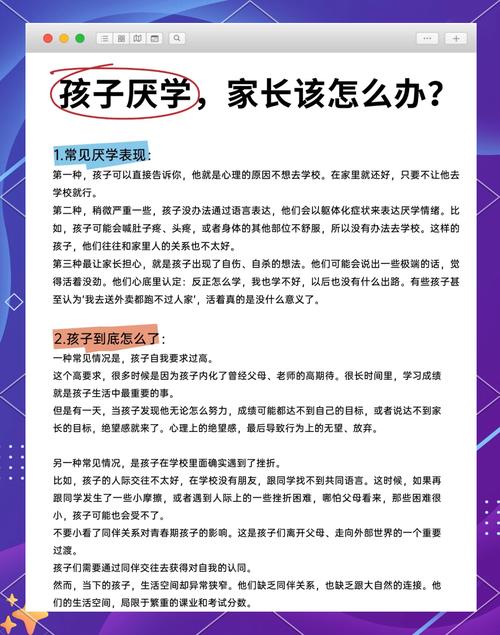

简单归因于"懒惰" 将厌学等同于态度问题是最常见的认知偏差,神经科学研究证实,持续的学习抵触可能引发前额叶皮层功能抑制,这种生理性反应无法通过说教改善。

-

盲目施加压力 "重点高中机会难得"、"现在不努力将来怎么办"等说教,在青少年听来往往是压力放大器,脑成像研究显示,此类沟通会显著激活杏仁核,加剧焦虑情绪。

-

过度比较刺激 "你看看人家某某某"的比较式教育,会直接损伤青少年的自我效能感,教育追踪研究发现,长期处于比较环境的学生,其学业坚持性比对照组低37%。

-

病急乱投医 部分家长将厌学简单等同于心理疾病,急于寻求药物干预,真正的病理型厌学仅占案例总数的15%,过度医疗化可能造成二次伤害。

科学干预的实践路径

(一)建立有效沟通机制 建议采用"3×20"沟通法:每天选择三个非学习时段(如早餐、散步、睡前),每次不超过20分钟进行非评判性对话,重点在于营造安全表达空间,可尝试开放式提问:"这周有没有哪个瞬间让你觉得在学校挺自在的?"

(二)重构学习目标体系 与孩子共同制定"三阶目标矩阵":

- 生存目标(每日基础任务)

- 适应目标(周度进步指标)

- 发展目标(月度探索方向) 某实验校的实践表明,采用此方法的班级,学期中的学习动力指数提升29%。

(三)构建支持性环境

- 家校协同方面:建议家长主动联系班主任,建立"观察-反馈-微调"机制,重点不在于成绩波动,而是关注课堂参与度、同伴互动等适应性指标。

- 同伴支持方面:可鼓励参加2-3个社团活动,选择标准应侧重兴趣而非功利性,某市青少年发展中心的跟踪研究显示,拥有稳定非学业社交圈的学生,适应期平均缩短2.8周。

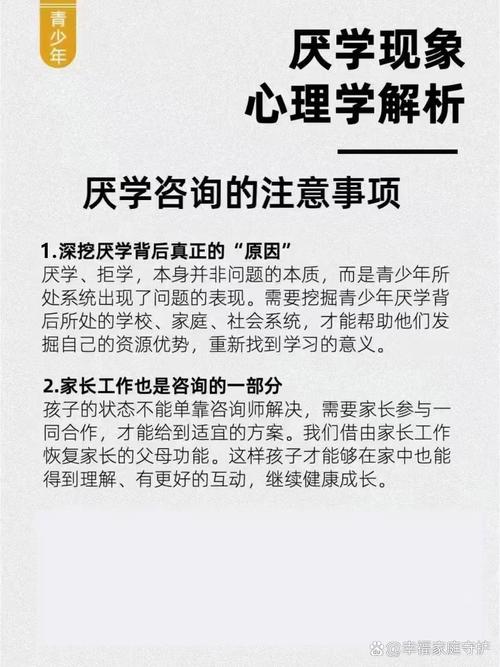

(四)专业干预时机判断 当出现持续两周以上的躯体症状(头痛、胃肠功能紊乱)、睡眠障碍或社交回避时,需及时寻求专业帮助,建议选择具有青少年咨询经验的心理机构,初次评估应包含家庭互动观察环节。

教育生态的反思重构

这个案例启示我们,教育者需要建立新的评估维度:某实验性高中开发的"新生适应力评估系统",涵盖心理韧性、认知灵活性、情绪调节等12项指标,使教师能更精准地识别高危个体。

家校沟通模式也亟待升级,北京某示范校推行的"适应性成长档案",通过记录学生每周的"三个成功时刻"和"一个挑战事件",为家校合作提供具象化的沟通载体。

值得关注的是,上海市教育科学研究院2023年的调查报告显示,实施适应性教育改革的学校,其高一新生厌学发生率下降41%,这为教育改革提供了实证方向。

面对高一新生的适应性危机,我们需要超越就事论事的解决模式,转而构建支持性的成长生态系统,教育不是一场短途竞速,而是终身发展的奠基工程,当孩子暂时停下脚步时,我们给予的不应是催促,而是照亮前路的温暖灯光,每个迷茫的少年都在用他们的方式呼唤理解,而我们的耐心与智慧,终将转化为他们重新出发的勇气。