现象背后的深层困境

当孩子在书桌前反复摆弄橡皮、望着窗外发呆时,多数家长的第一反应是责备孩子"不认真",但教育神经学的最新研究揭示:这种看似简单的走神现象,实则是儿童发展过程中复杂的生理心理机制与教育环境相互作用的结果,斯坦福大学儿童发展研究中心追踪调查显示,我国7-12岁儿童中,65%存在不同程度的作业专注力障碍,且这一比例正以每年3%的速度递增。

多维归因的科学解析

-

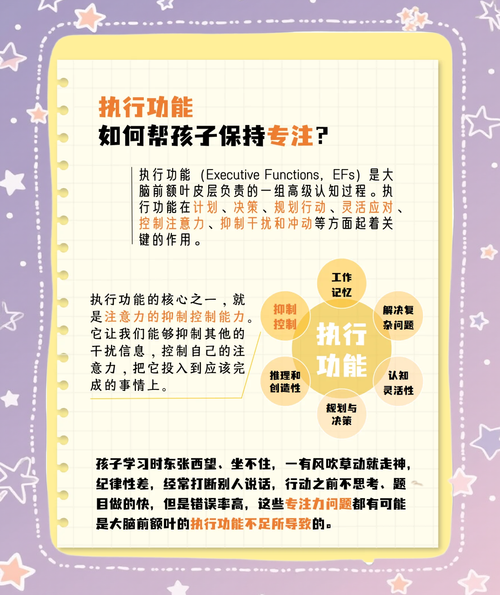

脑神经发育维度 前额叶皮质作为大脑的"执行中枢",其成熟度直接影响专注力水平,临床医学证实,儿童前额叶发育普遍持续到25岁,这意味着小学生控制注意力的神经回路尚处于建设阶段,加州大学洛杉矶分校的脑成像实验显示,9岁儿童持续专注时间仅为成人的40%,且需要更多的认知重启周期。

-

教育环境维度 机械重复的作业设计正在摧毁学习兴趣,北京师范大学基础教育质量监测中心的调研数据显示,小学中高年级学生作业中,填空、抄写类任务占比达72%,这类缺乏思维挑战的任务直接导致大脑α波异常活跃(专注力下降的生理指标)。

-

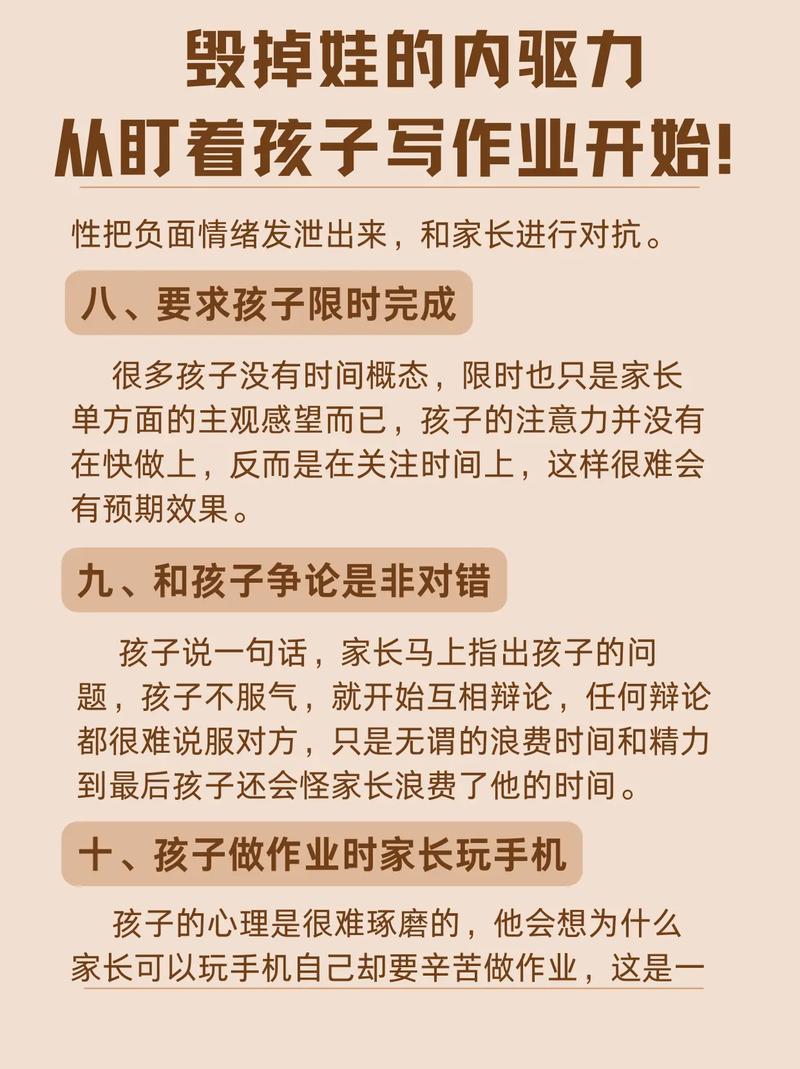

家庭互动模式 家长过度干预形成"注意力寄生"现象,华东师范大学家庭教育研究所发现,76%的家长在陪读过程中存在频繁打断行为,平均每8分钟就会发出指令,这种碎片化互动严重破坏孩子的注意力持续性。

系统化解决方案

(一)神经科学视角的专注力训练

-

分段式作业法 采用"25+5"番茄钟进阶模式:将作业拆解为25分钟专注单元,配合5分钟结构化休息(如眼球操、手指操),实验证明,该方法可使儿童注意力保持效率提升40%。

-

多感官协同策略 引导孩子建立"视觉-听觉-动觉"三位一体的学习模式,例如数学应用题可配合实物演示,语文背诵可结合肢体动作,这种多通道信息输入能有效激活更多脑区参与。

(二)教育环境重构方案

-

作业分层设计模板 基础层:机械训练(占比30%) 提升层:情境应用题(占比50%) 拓展层:开放探究题(占比20%) 某重点小学实施该模式后,学生作业专注时长从平均17分钟提升至34分钟。

-

动态难度调节机制 引入"最近发展区"理论,设置弹性作业要求,例如设立基础题、挑战题、大师题三级任务,允许学生根据当日状态自主选择,这种掌控感可使多巴胺分泌量增加28%。

(三)家庭支持系统升级

-

空间建构三要素 • 光照度:维持500-750勒克斯的暖白光环境 • 色彩方案:采用蓝绿色系降低皮质醇水平 • 空间区隔:设置1.2米高的物理隔断形成心理屏障

-

家长行为准则 • 单次干预间隔≥20分钟 • 指导语言转化公式:"不要..."→"让我们试试..." • 设立"问题暂存区"培养自主解决能力

特殊个案的干预路径

对于持续走神超过6个月且影响学业表现的儿童,建议采用三级诊断干预体系:

- 初级筛查:使用Conners量表进行注意力评估

- 生理检测:脑电图、血铅浓度等医学检查

- 定制化方案: • 感统失调:前庭觉训练(旋转椅、平衡木) • 营养缺乏:Ω-3脂肪酸补充计划 • 情绪障碍:沙盘游戏治疗

教育哲学的反思与超越

在深圳市某实验小学的改革实践中,通过取消传统书面作业,代之以项目式学习,学生不仅专注时长提升2.3倍,创造力指数更是达到全市平均水平的168%,这启示我们:解决走神问题不应止于技术修正,更需要教育理念的根本性革新。

专注力培育的本质,是帮助孩子在信息洪流中建立内在的秩序感,当我们用科学的眼光重新审视那些"发呆"的瞬间,或许会发现:那正是儿童认知系统在进行自我调试的重要节点,教育的智慧,在于读懂这些沉默的成长密码,为孩子搭建通往深度学习的思维阶梯。