清晨七点的校门口,成群结队的学生背着书包涌入校园时,16岁的小林却转身走向了汽修厂,这个来自西南山区的少年,在初二辍学后通过职业技能培训,如今已成为月收入过万的汽车贴膜技师,他的故事折射出一个被忽视的社会议题:当传统教育路径受阻时,初中生该如何开辟新的人生赛道?

理解辍学背后的深层原因 根据教育部2023年发布的统计数据,我国初中阶段辍学率已降至0.83%,但绝对数量仍不容小觑,深入调研显示,辍学原因呈现多元化特征:约40%因家庭经济困难中断学业,30%存在学习适应障碍,另有20%源于心理健康问题,剩余10%则是对现有教育体系失去信心,值得注意的是,随着职业教育的发展,主动选择提前进入职业领域的学生比例正在上升。

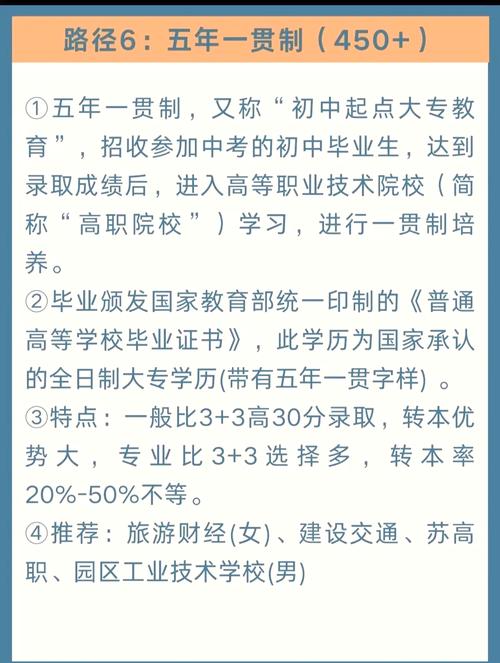

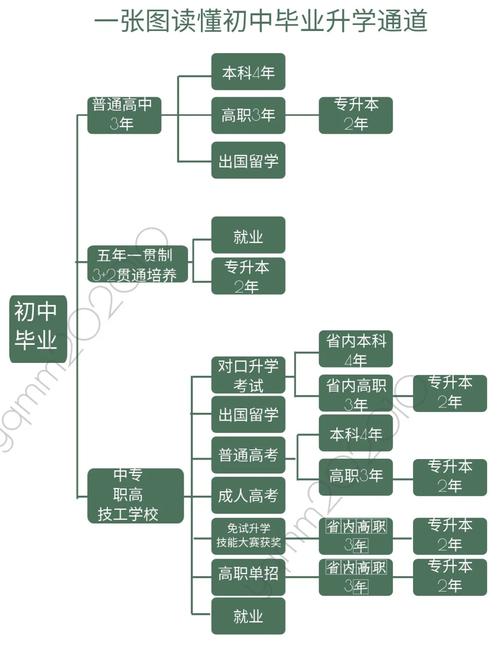

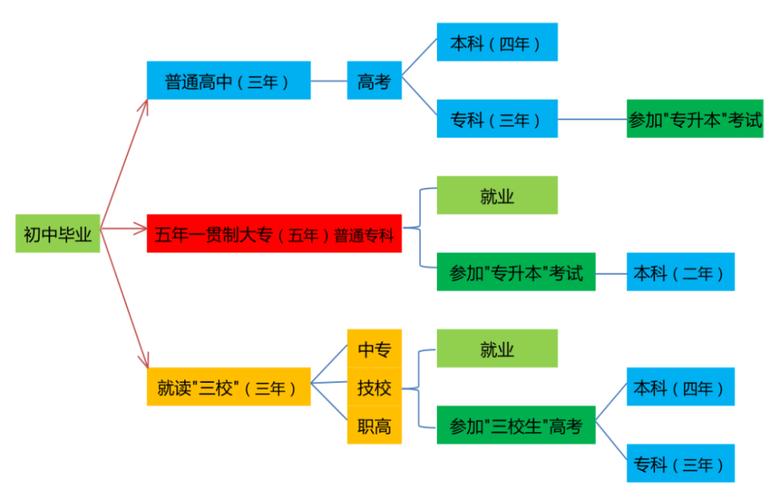

职业教育打开新窗口 国家近年大力推行的现代职业教育体系为辍学生提供了重要通道,在广东某职业技术学校,笔者见到正在学习工业机器人操作的小张,这个曾经沉迷手游的少年,在接触智能制造课程后展现出惊人天赋。"现在每天拆卸组装机械臂比打游戏有趣多了",他擦拭着额头的油污笑道,这类学校普遍实行"文化课+技能课"双轨制,学生毕业后既可考取中级职业资格证书,也能通过"3+证书"考试升入高职院校。

技能培训的突围之路 蓬勃发展的新职业催生出海量培训需求,在杭州某网红孵化基地,19岁的美妆博主小美正在指导学员直播技巧,这个初中肄业的农村姑娘,通过参加政府补贴的电商培训课程,用两年时间积累了50万粉丝,类似机遇还存在于无人机操作、宠物美容、咖啡师等新兴领域,值得关注的是,国家职业技能提升行动已累计发放培训补贴超过3000万人次,符合条件的辍学生可享受免费技能培训。

社会支持的立体网络 北京师范大学教育学部调研显示,成功转型的辍学生往往受益于三重支持系统:首先是家庭的情感支撑,父母从"唯学历论"转向尊重子女选择;其次是学校的追踪帮扶,多地推行的"控辍保学"机制要求教师定期家访;最后是企业提供的学徒岗位,如某连锁餐饮企业推出的"青苗计划",为16-18岁青少年提供带薪培训岗位。

重返校园的弹性通道 对于希望继续深造的群体,教育部门已开辟多条补救路径,在成都某社区学院,32岁的王女士正在备考成人高考,她初中辍学后辗转多地打工,如今通过"工学交替"模式边工作边学习,这种弹性学制允许学生分阶段完成学业,累计学分达到标准即可获得同等学力证书,更有部分省份试点"初中同等学力认证考试",通过者可直接报读中职院校。

创业实践的现实可能 当笔者走进义乌小商品市场时,被17岁的小陈的创业故事震撼,这个初中未毕业的年轻人,凭借对跨境电商的敏锐嗅觉,建立起年营业额超百万的玩具出口生意,他的成功印证了马云的观点:"社会是最好的大学",各地共青团组织推出的青年创业扶持计划,为未成年创业者提供法律咨询、小额贷款等配套服务,有效降低了创业门槛。

心理重建的关键作用 上海市精神卫生中心的跟踪研究发现,辍学生群体中68%存在不同程度的心理困扰,专业的心理辅导能帮助其重建自信,北京某NGO组织的"彩虹驿站"项目,通过团体辅导、职业体验等方式,已成功帮助200余名青少年走出阴霾,项目负责人李老师强调:"比选择更重要的是做出选择的勇气和能力。"

站在教育变革的十字路口,我们需要以更开放的视角看待成长路径,德国双元制教育模式证明,适龄青少年进入职业领域非但不是人生失败,反而可能成为专业领域的早期人才,重要的是建立完善的保障体系:政府部门要优化政策供给,学校要完善跟踪机制,企业要承担社会责任,家庭则需保持理性支持。

正如教育学家杜威所言:"教育即生活。"对于暂时偏离传统轨道的青少年,社会应当提供足够的缓冲带和加油站,每个年轻生命都蕴含着独特的成长密码,关键在于找到适合的破译方式,当我们用包容取代偏见,用机会替代歧视,那些看似"掉队"的身影,终将在属于自己的赛道上绽放光彩。

(全文共1278字)