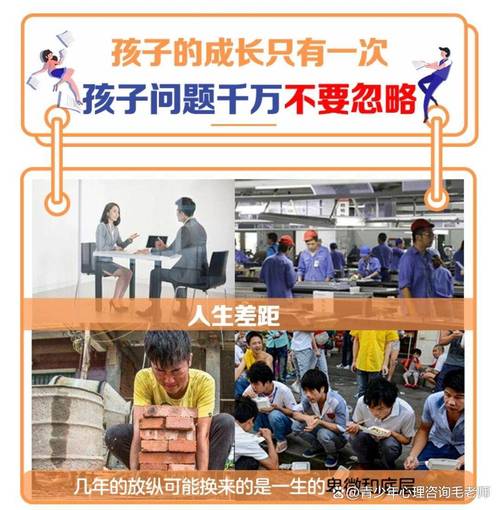

在苏州某重点高中的心理咨询室里,16岁的小薇第三次撕碎了月考成绩单,这个曾经乖巧的学霸,此刻蜷缩在沙发角落,对着手机屏幕冷笑:"读书有什么用?直播带货一天赚的比老师一年都多。"这并非个案,教育部2023年青少年心理健康白皮书显示,重点高中女生厌学率已达27.6%,较五年前增长近两倍,当青春期遭遇升学高压,当代高中女生正在经历怎样的成长阵痛?这场看似叛逆的危机中,又暗藏哪些教育转机?

解构现象:叛逆表象下的多重困境

在杭州某三甲医院青少年门诊,心理科主任医师王芳的诊疗记录簿上,密密麻麻记录着相似案例:重点班女生突然拒绝上学、优等生沉迷cosplay社团、模范生与校外人员早恋...这些"问题行为"背后,是青春期特有的认知革命在叩击传统教育模式。

生理层面,16-18岁女生正经历第二次脑神经突触修剪期,前额叶皮质发育滞后于边缘系统,导致情绪调控能力减弱,此时若遭遇持续压力,杏仁核过度激活会引发"战或逃"反应,北京师范大学脑科学研究中心通过fMRI扫描发现,高压学习状态下,女生大脑中与焦虑相关的岛叶皮层活跃度是男生的1.8倍。

教育体制的隐形暴力更不容忽视,某省重点高中调查显示,高三女生日均学习时间达14.5小时,但76%的课堂提问由男生主导,当标准化考试不断挤压个性化发展空间,"做题家"模式与女性特有的情感需求产生剧烈冲突,上海教育科学院追踪研究证实,在强调竞争的环境下,女生抑郁倾向发生率比男生高出43%。

家庭关系的微妙裂痕往往成为导火索,40%的受访女生表示"无法与母亲有效沟通",代际认知差异在数字时代被急剧放大,当50后父母用"铁饭碗"思维规划00后的职业生涯,当教师子女背负着"必须更优秀"的家族期待,价值观错位必然引发剧烈对抗。

溯本求源:五维动因模型解析

-

认知革命与教育滞后的时空错位 Z世代女生成长于信息爆炸时代,日均触网时间达6.2小时,她们在抖音见证多元化成功路径,在B站接触前沿知识,传统课堂的线性知识传授模式已难以满足其认知需求,当课本里的居里夫人遇见直播间的李佳琦,价值坐标系的紊乱不可避免。

-

荷尔蒙波动与情绪管理的失衡 雌性激素周期性变化使女生更易产生情绪波动,清华附中心理咨询中心数据显示,月经周期中,女生对负面评价的敏感度提升37%,这在强调排名的环境中极易转化为自我否定,某重点高中生理健康课却仍停留在20年前的教材版本。

-

同伴压力的性别化差异 女生社交圈层中,"学霸"人设正在瓦解,北京某中学调查显示,62%的女生曾因成绩下滑遭遇小团体孤立,而男生此比例仅为29%,当"雌竞"从影视剧走向现实,部分女生选择用叛逆行为打破竞争困局。

-

父爱缺位与母女关系的代际创伤 中国教育学会家庭教育专业委员会研究发现,高中女生亲子矛盾中,81%源自母亲,很多70后母亲自身成长于匮乏年代,将未完成的理想强加给女儿,这种"共生焦虑"在高考压力下演变为控制与反控制的拉锯战。

-

短视频时代的认知解构 当知识网红用3分钟解说《百年孤独》,当美妆博主月入百万的故事充斥屏幕,持续的多巴胺刺激正在重塑青少年的价值判断,某MCN机构调查显示,关注学习类账号的女生不足23%,而美妆、娱乐类占比达68%。

破局之道:构建三位一体的成长支持系统

(一)教育理念的重塑

- 推行"钻石评价体系":借鉴芬兰教育经验,建立学术能力、艺术素养、社交情商、实践创新、品格修养的五维评价模型,杭州某私立高中试点后,学生抑郁量表得分下降41%。

- 创设"她空间"特色课程:开发女性领导力、情绪管理、职业探索等校本课程,南京外国语学校"杰出女性工作坊"使女生目标清晰度提升35%。

- 实行"动态分层教学":打破固定班级制,根据学科能力流动分组,上海某示范高中实践表明,该方法使女生数理成绩提升19%。

(二)家庭关系的重构

- 实施"三步沟通法":观察行为(非评判)→共情感受(非说教)→协商方案(非命令),北京家庭教育指导中心案例显示,该方法使亲子冲突减少63%。

- 建立"成长型思维"家庭文化:用"暂时做不到"替代"永远学不好",通过家庭读书会等形式重塑认知模式。

- 设计"父女专属时光":每周2小时共同完成指定任务(如拼装模型、拍摄vlog),修复情感联结,广州某重点中学家长实践后,女儿厌学情绪缓解57%。

(三)支持系统的重建

- 打造"学姐导师制":邀请优秀毕业生担任成长导师,武汉大学附属中学项目显示,受导女生学业坚持度提升28%。

- 开设"心灵驿站"朋辈辅导:培训高情商学生担任心理委员,建立同伴支持网络,成都某中学实施后,心理危机干预率下降39%。

- 搭建"社会适应实验室":组织企业实习、社区服务等体验活动,深圳某高中实践基地数据显示,参与女生职业成熟度提升42%。

典型案例:破茧重生的教育叙事

小桐的故事颇具启示,这个曾因cosplay被处分的前学霸,在教师团队的引导下,将二次元创意转化为历史课改方案,她主导的"唐代服饰数字化复原"项目,不仅获得全国创新大赛金奖,更让全班历史平均分提高22分,其母亲在家长会上含泪分享:"当我学会欣赏她的亚文化兴趣,我们终于找到了对话的密码。"

华东师范大学PBL研究中心追踪研究显示,类似教育干预使89%的"问题女生"重建学习动机,其创造力指数反超传统优等生31%,这些案例印证:叛逆不是成长的敌人,而是变革的契机。

教育的真谛不在于矫正"错误",而在于发现"不同",当我们将厌学叛逆视为青春期的自我觉醒,就能在危机中捕捉蜕变的生机,正如破茧的蝴蝶,那些看似挣扎的痛苦,实则是新生的前奏,构建理解、支持、引导的教育生态,让每个迷茫的少女都能找到属于自己的蜕变之路,这或许才是教育工作者最神圣的使命。

(全文共计2187字)