2023年秋季开学季,某重点高中班主任在家长群发布通知:建议学生不携带智能手机入校,这条看似常规的管理措施,却在家长群体中引发激烈讨论——支持者认为这是保护学习环境的必要举措,反对者则担忧无法及时联络孩子,这场看似简单的"手机禁令"之争,折射出信息化时代家校协同育人的深层困境,面对16-18岁青少年特殊的成长需求,单纯禁止或放任的手机管理方式都非良策,需要构建家庭引导、学校管理、社会支持的三维育人体系。

现实困境:智能手机的双刃剑效应 教育部基础教育质量监测中心数据显示,我国高中生智能手机持有率已达92.7%,日均使用时长超过4小时,这种现象级普及背后,隐藏着多重矛盾:即时通讯工具带来的便利性与课堂专注度的冲突,碎片化信息获取与深度思考能力的此消彼长,虚拟社交满足感与现实人际关系构建的失衡。

神经科学研究表明,青少年前额叶皮层尚未完全发育,面对即时反馈的手机应用,其自制力仅相当于成人的60%,某省教育研究院跟踪调查显示,课堂上手机振动引发的注意力转移平均需要9分钟才能完全恢复,更值得警惕的是,短视频平台设计的15秒刺激循环,正在重塑青少年认知模式,导致持续专注力较五年前下降34%。

家庭引导:从"洪水猛兽"到"成长工具"的认知升级 在北京市家庭教育指导中心案例库中,因手机使用引发的亲子冲突占比高达43%,这些家庭往往陷入"监管-反抗-妥协"的恶性循环,其根源在于将手机简单标签化为"娱乐工具",智慧型家长应当重构认知框架,将手机转化为培养数字素养的教具。

具体实施可遵循"三阶递进法":初期建立契约化使用协议,明确学习时段禁用范围;中期开展项目式引导,例如指导孩子用思维导图APP整理笔记,利用番茄钟工具培养时间管理能力;后期转向自主管理,通过家庭会议讨论APP使用优先级,共同制定个性化管理方案,上海某示范性高中的家校联合实验表明,这种阶梯式引导使学生的自我管理能力提升27%,家庭冲突发生率下降61%。

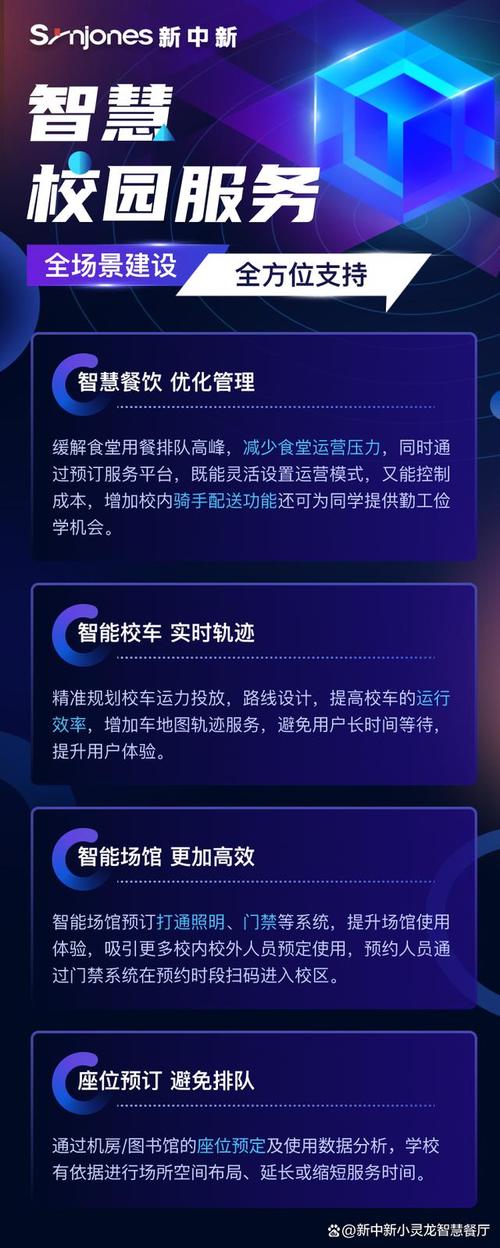

学校管理:构建"疏堵结合"的智慧生态 单纯依赖金属探测仪或突击检查的传统管理模式已显疲态,广东省教育信息化创新试验区探索的"学习型手机"管理模式值得借鉴:在校期间手机统一存放于智能保管柜,特定时段开放教育类APP使用权限;开发校本化数字学习平台,将碎片化知识转化为结构化课程资源;设立"数字素养"必修课,教授信息甄别、网络安全等核心能力。

某寄宿制中学的实践数据显示,这种管理模式下学生违纪使用手机现象减少82%,利用电子资源完成研究性学习项目的比例提升至75%,更令人欣喜的是,学生们自发组建了"APP测评社团",定期发布学习工具评测报告,将被动管理转化为主动探索。

社会支持:编织立体化防护网络 解决青少年手机依赖不能止步于校园围墙,韩国教育部推行的"青少年模式"强制标准值得参考,要求所有APP开发商为18岁以下用户提供内容过滤、使用时长限制等功能模块,我国互联网企业也需承担社会责任,例如某头部平台最新升级的"青苗计划",通过AI识别自动屏蔽不良信息,联合教育专家开发知识科普专栏。

公共文化服务机构应当创新服务供给,图书馆可开设"数字阅读指导课程",科技馆可设计"手机原理探究工作坊",将青少年对电子设备的好奇心转化为科学探究动力,社区层面可组织"家庭数字断网日",通过线下活动重构邻里交往模式,提供手机之外的娱乐选择。

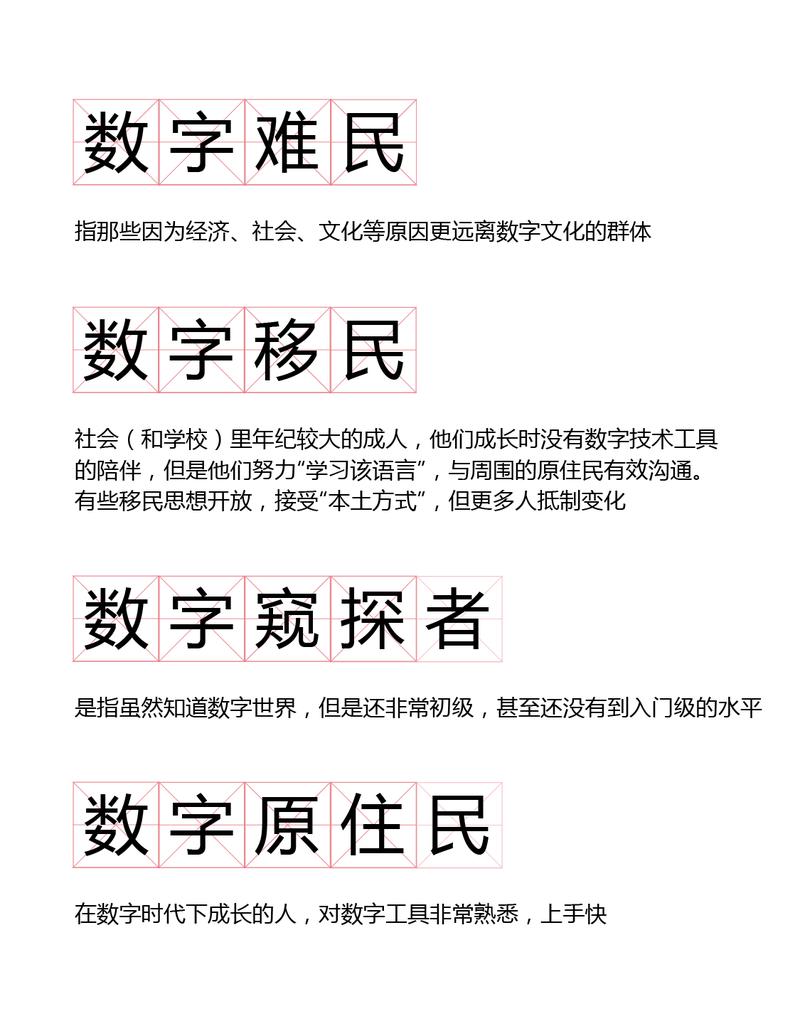

成长启示:培养数字时代的原住民智慧 在杭州某中学的毕业典礼上,优秀毕业生代表分享的"手机使用心得"引发深思:"它应该是拓展认知边界的望远镜,而非禁锢思维的单向镜。"这提醒我们,手机管理本质上是一场关于自主性的成长试炼,当高中生学会在物理世界与数字空间自由切换,在即时满足与延迟享受间理性抉择,这种数字素养将成为受益终生的核心能力。

教育工作者需要清醒认识到,我们培养的不是与手机隔绝的"无菌婴儿",而是具备数字免疫力的现代公民,家校社协同构建的育人体系,最终目标是让每个学生建立内在的"认知防火墙",在享受科技红利的同时保持思维清醒,这正是信息化时代基础教育的深层价值所在。

(全文共1286字)