每当暮色降临,无数家庭的灯光下总在上演相似的场景:孩子急匆匆将作业本塞进书包,家长反复追问"检查过了吗",这个看似简单的作业检查环节,往往成为家庭教育中最具张力的矛盾焦点,教育心理学研究表明,67%的小学阶段学业问题与作业质量直接相关,而其中83%的错误本可通过自主检查避免,培养孩子独立检查作业的能力,实则是塑造终身学习力的关键切口。

破解抗拒心理:四维归因模型 当孩子表现出对作业检查的抵触时,家长需先进行行为归因分析,根据儿童发展心理学理论,可建立四维分析框架:

-

认知发展维度(年龄特征) 低年级儿童前额叶皮层尚未发育完善,难以持续集中注意力执行重复性任务,此时抗拒检查多源于生理限制而非态度问题,需要家长提供结构化支持。

-

责任意识维度(价值认知) 部分孩子将作业视为"为老师完成的任务",缺乏对学习成果的主体意识,这类情况常伴随作业字迹潦草、随意涂改等表征。

-

效能感知维度(心理预期) 在追求速度的惯性下,孩子可能形成"检查=浪费时间"的错误认知,某重点小学的跟踪调查显示,未养成检查习惯的学生中,42%认为检查对提升正确率"没有帮助"。

-

方法缺失维度(技能储备) 相当比例的学生其实愿意检查作业,但缺乏系统方法,如同某五年级学生反馈:"每次检查就是随便看看,根本不知道重点在哪里。"

分龄引导策略:从具象到抽象 针对不同年龄段儿童的认知特点,应采取差异化引导策略:

【低年级段(6-8岁)】 创设游戏化检查情境,如制作"错别字探测器"道具,将数学检查转化为"给算式先生看病"的角色扮演,北京海淀区某示范校教师设计的"彩虹检查法"值得借鉴:用不同颜色荧光笔标记各类错误,检查完成即可解锁彩虹徽章。

【中年级段(9-11岁)】 建立流程化检查规范,建议实施"三查制度":一查完整性(对照作业登记本)、二查准确性(重点题目复算)、三查规范性(字迹格式),可制作可视化流程图张贴在书桌前。

【高年级段(12岁以上)】 培养策略性检查能力,引导孩子建立个人错题数据库,通过统计分析确定高频错误类型,例如某初中生发现几何题失分80%源于辅助线遗漏,遂将此类问题设为检查重点。

五步实操法:构建正向循环系统

-

示范性检查(脚手架策略) 家长可先示范完整检查过程,用"出声思维法"呈现检查逻辑。"这道应用题需要检查单位换算,我先用红笔圈出所有单位..."

-

分段式检查(任务分解法) 将检查拆解为3个5分钟阶段:完成立即检查(捕捉显性错误)、间隔15分钟二次检查(发现逻辑漏洞)、次日晨间终检(整体复核),此法符合记忆曲线规律。

-

清单检查法(元认知工具) 共同制定个性化检查清单,包含学科特异性条目,如语文作文检查项:①开头点题 ②每段中心句 ③标点使用 ④有无错别字,随着能力提升动态调整清单内容。

-

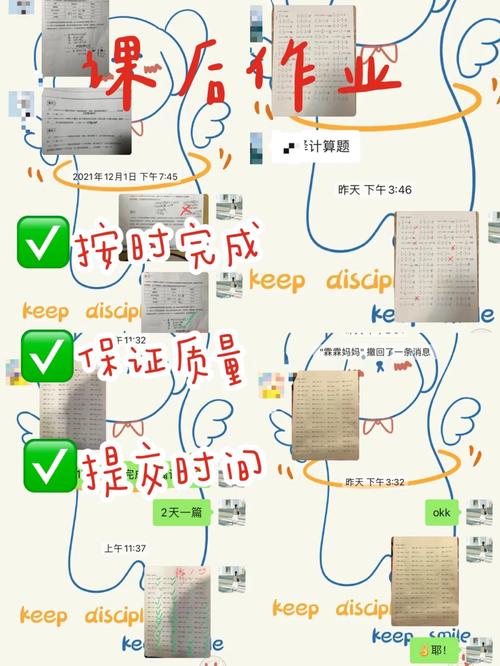

伙伴互查制(社会学习法) 组建学习小组开展作业互查,通过教别人检查能显著提升自我监控能力,某培训机构数据显示,参与互查的学生三个月后自主检查完整度提升58%。

-

成果可视化(强化激励系统) 设置检查成果展示墙,用星级标注每日检查质量,当累计获得20颗星时可兑换学习特权,如自主规划周末活动,避免物质奖励,侧重精神激励。

家长需避开的四大误区

-

包办替代陷阱 代劳检查虽能短期提升作业质量,但会抑制责任意识发展,正确做法是逐步退出:陪伴检查→监督检查→自主检查。

-

负面评价漩涡 "怎么又没检查出错误"这类指责会强化挫败感,建议采用成长型话术:"今天检查出2个错字,比昨天多发现1个,进步看得见。"

-

标准倒置错误 将"全对"作为检查目标易导致焦虑,应强调过程价值,可设立"有效检查"标准:无论结果如何,只要执行完整检查流程即予肯定。

-

方法单一化局限 仅用"再检查一遍"的模糊指令收效甚微,需传授具体策略,如数学验算时采用逆运算、代入法、估值法等多重验证手段。

习惯养成的长期培育 建立检查习惯需要家校协同营造支持性环境,建议实施"三阶段渐进计划":

基础期(1-2个月):着重行为塑造,通过定时提醒、检查计时器等工具建立规律。

巩固期(3-6个月):提升检查质量,引入错题分析本,培养归因能力。

稳定期(6个月后):形成自动化反应,孩子能根据作业类型自主调整检查策略。

某教育跟踪项目对120名学生进行两年观察发现,持续实践检查策略的群体,其作业优秀率保持期比对照组长约3.8个月,且迁移出更强的考试复查能力。

作业检查习惯的培育,本质上是将外部监督转化为自我约束的教育艺术,当孩子能坦然说出"这道题我需要再确认一下",实则是批判性思维与成长型思维的萌芽,教育者需谨记:我们不是在培养完美的作业机器,而是在启迪能够对自身学习负责的终身学习者,正如苏霍姆林斯基所言:"真正的教育是自我教育,而检查作业正是通向这个目标的阶梯。"(全文共1387字)