当十四岁的少年小杰第三次把书包扔在玄关时,他的母亲发现课本扉页上潦草写着"活着真没意思"的字迹,这个案例折射出当代青少年教育危机的一个切面:根据教育部2023年青少年发展报告显示,全国初中阶段隐性辍学率已达7.8%,其中14-15岁年龄段占比超过六成,面对孩子突如其来的辍学决定,家长往往陷入恐慌与无助,但此刻更需要的是理性构建教育支持网络,在悬崖边缘为孩子架设安全护栏。

辍学现象背后的深层逻辑解构 在传统认知中,"辍学"往往与家庭贫困直接挂钩,但当代青少年辍学呈现出显著的新特征,某省会城市青少年心理援助中心2023年数据显示,主动选择辍学的青少年中,73%来自中产及以上家庭,这些家庭普遍存在"高物质投入、低情感支持"的养育模式,学业压力、社交焦虑、存在感缺失构成当代青少年辍学的主因三角。

青春期特有的前额叶皮层发育滞后,使青少年在冲动控制与风险评估方面存在生理性缺陷,当他们在学校遭遇持续挫败体验时,大脑杏仁核会持续释放压力激素,最终形成"学习-痛苦"的条件反射,北京师范大学发展心理学团队通过功能性磁共振成像研究发现,长期学业挫败的青少年在面对课本时,其脑区激活模式与创伤后应激障碍患者高度相似。

破译十四岁少年的心理密码 这个年龄段正处于埃里克森心理发展阶段中的"自我同一性对角色混乱"关键期,青少年开始系统性地思考"我是谁"的哲学命题,但现实中的标准化教育评价体系往往与其个性化发展需求产生剧烈冲突,就像小杰在咨询中反复强调的:"每天坐在教室里听天书,感觉自己像个失败品。"

心理危机往往通过特定行为模式显露:连续两周以上的失眠或嗜睡、反复擦拭课本封面、突然改变书写习惯、对既往兴趣活动丧失热情等,这些看似琐碎的细节实则是青少年发出的求救信号,上海精神卫生中心的研究表明,青少年在做出辍学决定前,平均会发出5.2次非语言求助信号,但仅有17%的家长能及时识别。

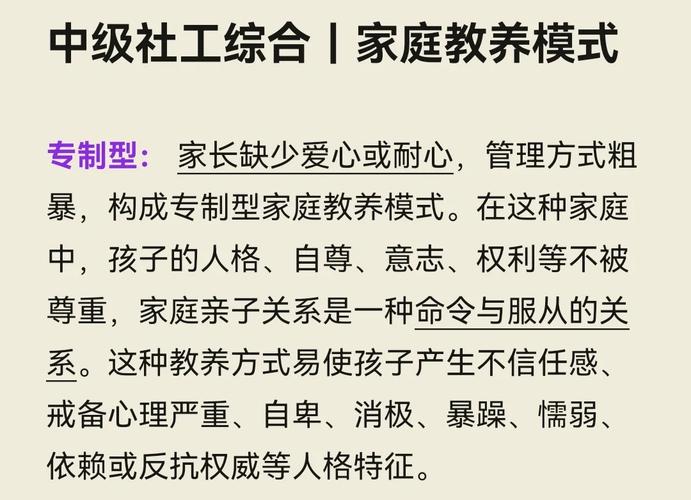

家庭应对策略的范式转换

-

沟通系统的升级迭代 建立"非评判性对话空间"至关重要,家长需要将惯用的"为什么不上学"转变为"学校生活哪些部分让你痛苦",将焦点从行为结果转向情感体验,当小杰父亲第一次尝试说"能告诉我最近在学校最难受的时刻吗",这个十四岁少年突然泣不成声,原来他持续三个月遭受隐性的语言暴力。

-

教育路径的弹性设计 在保留学籍的基础上,可尝试阶段性教育方案:前两周进行心理评估与情绪疏导,随后引入项目制学习模块,比如让对机械感兴趣的小杰参与社区自行车维修站的公益项目,在真实社会场景中重建自信心与成就感,这种"做中学"的模式能有效激活青少年的前额叶功能。

-

支持网络的立体构建 专业力量的介入需要把握黄金窗口期,完整的支持体系应包括:学校心理教师(处理学业创伤)、临床心理医师(评估抑郁指数)、生涯规划师(探索潜能方向),某教育创新机构的跟踪数据显示,接受系统干预的辍学青少年,78%能在六个月内重返适应性学习状态。

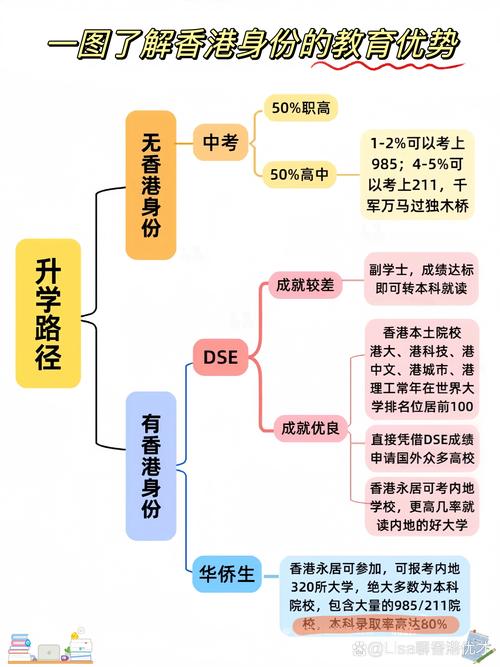

教育本质的再认知 在深圳某创新学校,辍学少年小林通过参与海洋保育项目,不仅重拾学习动力,更发现了自己的环境工程天赋,这个案例揭示:教育不应是标准件的生产流水线,而应是个性化成长生态的培育过程,德国职业教育双元制的成功经验显示,14-16岁恰是职业启蒙的关键期,适时的方向调整可能开启全新的人生图景。

当朝阳透过咨询室的百叶窗洒在小杰的速写本上,这个曾深陷绝望的少年正在绘制机械设计图,他的父母终于理解:教育不是悬崖边的推搡较量,而是共同寻找安全着陆点的协作工程,每个暂时偏离轨道的少年,都需要一个允许试错、包容成长的缓冲地带,在这个过程中,家庭要完成从"教育监工"到"成长合伙人"的角色蜕变,用智慧与耐心编织出属于这个时代的育人新范式。

(注:文中案例细节已做隐私保护处理)