令人困惑的教育迷思

在咨询室接待过无数焦虑的家长后,我注意到一个普遍现象:约67%的中小学生家庭存在"学习投入与产出严重失衡"的困境,这些孩子每天伏案学习到深夜,作业本上写满工整的笔记,周末奔波于各个补习班,但成绩单上的数字始终停滞不前,更令人揪心的是,这些努力的孩子往往伴随着注意力涣散、情绪低落甚至躯体化症状。

上周接待的初二学生小宇就是典型案例,他的书桌上贴着精确到分钟的作息表,错题本按科目分类足有8大册,但数学成绩始终在及格线徘徊,母亲红着眼眶说:"老师,孩子真的尽力了,为什么就是学不会?"这种无力感背后,隐藏着现代教育中亟待破解的关键命题——当传统"勤奋观"遭遇认知科学,我们亟需重新定义"有效学习"。

突破五大认知误区

时间堆积=有效学习

神经科学研究显示,大脑前额叶皮层在持续专注90分钟后效率下降40%,这也是为何教育部规定中学课堂时长不超过45分钟,但现实中,许多家长仍迷信"书桌前的时间=学习效果",导致孩子陷入"假性努力"的恶性循环。

解决方案建议:

- 采用"番茄工作法"(25分钟专注+5分钟休息)

- 建立"黄金两小时"概念(抓住晨起后和晚饭前的高效时段)

- 每周预留半日"空白时间"进行知识反刍

重复练习=掌握知识

教育心理学家K. Anders Ericsson的刻意练习理论常被误读,单纯的机械重复可能强化错误认知,某重点中学的跟踪调查显示,反复抄写单词的学生,三个月后遗忘率比采用间隔记忆法的学生高出23%。

解决方案建议:

- 建立"3-7-21"间隔复习周期

- 运用费曼技巧进行知识转化(用简单语言复述复杂概念)

- 设计"错题变形训练"(将原题参数、条件进行系统性改变)

知识输入=能力转化

哈佛教育学院的研究表明,学生平均只能将课堂知识的15%转化为解决问题的能力,这就是为什么有些孩子能熟背物理公式,却解不出稍作变形的应用题。

解决方案建议:

- 实施"问题驱动学习法"(PBL)

- 创建"知识迁移日记"(记录日常生活中的学科应用)

- 开展"逆向解题训练"(从答案倒推解题思路)

盲目补习=精准提升

某教育机构的大数据分析显示,参加3门以上补习班的学生中,有58%出现知识体系混乱,家长在焦虑驱使下的"补习军备竞赛",往往忽视了个体认知差异。

解决方案建议:

- 进行"学习风格诊断"(视觉型/听觉型/动觉型)

- 建立"个性化知识地图"

- 实施"精准补弱计划"(单科周提升不超过2个知识点)

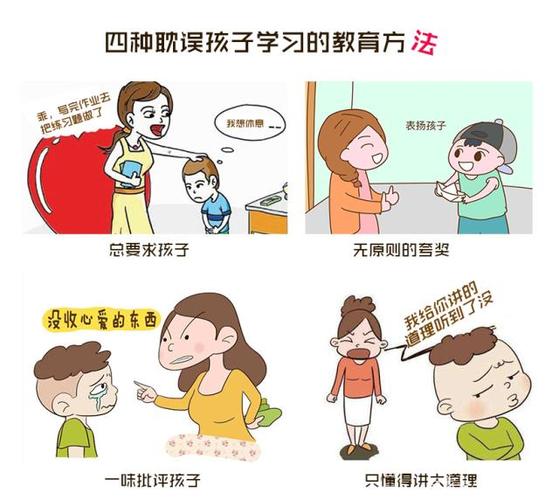

心理压力=学习动力

脑科学研究证实,持续压力会导致海马体萎缩,直接影响记忆存储,那些在书桌前偷偷抹眼泪的孩子,可能正在经历"认知资源耗竭"。

解决方案建议:

- 引入"正念呼吸训练"

- 建立"情绪能量账户"管理

- 设计"成就可视化系统"(用进度条替代分数评价)

构建科学学习系统

建立三维监测体系

- 认知维度:每周进行"知识留存率测试"

- 行为维度:记录"有效学习时长/走神时长"比值

- 情绪维度:制作"学习心情晴雨表"

培养元认知能力

通过"学习策略工作坊",教会孩子:

- 如何制定可调节的学习计划

- 怎样识别自己的思维盲区

- 建立错题分析的"三层归因法"

重塑家庭支持系统

建议家长做到:

- 将"今天学了多久"改为"今天解决了什么问题"

- 用"过程性表扬"替代结果评价

- 创建"家庭知识沙龙"促进深度交流

真实案例的启示

曾辅导过的高一学生小雨,在实施"精准学习方案"三个月后实现逆袭,她的转变轨迹值得借鉴:

- 第1周:通过认知测评发现是典型的"听觉型学习者"

- 第2周:将历史笔记转化为语音资料,利用通勤时间反复聆听

- 第4周:建立"问题银行",每天存储3个核心疑问

- 第8周:数学采用"说题训练法",成绩提升27分

- 第12周:总排名进步158名,学习时长反而减少1.5小时

这个案例印证了认知科学家Sweller的论断:"真正的学习发生在认知架构的优化过程中,而非单纯的信息累积。"

写给焦虑中的家长

当孩子陷入"努力陷阱"时,请记住这三个认知重启键:

- 学习效果=有效策略×时间投入×心理能量

- 每个孩子都有独特的"认知接收频率"

- 教育是农业而非工业,需要遵循成长规律

建议实施"三周观察计划":

- 第一周:全面记录学习行为模式

- 第二周:与孩子共同诊断问题症结

- 第三周:试行定制化改进方案