初中阶段是学生学业能力发展的关键时期,但许多家长发现孩子每天花3-4小时完成作业仍显吃力,根据教育部基础教育质量监测中心数据显示,全国近42%的初中生存在作业效率低下的问题,这种现象背后,既有青少年身心发展规律的影响,也折射出现代教育环境的新挑战。

作业效率低下的多维成因分析

-

生理发育的客观规律 青春期前额叶皮层尚在发育(约完成80%),导致自我控制能力和时间管理能力相对薄弱,生长激素分泌旺盛带来的身体疲劳感,与多巴胺分泌机制改变引发的注意力分散形成矛盾。

-

认知负荷超载现象 现代初中课程体系要求同时处理语数英理化等多学科任务,单日作业常涉及5-7个科目转换,脑科学研究表明,14岁青少年平均专注力维持时间约为25分钟,频繁的学科切换会导致认知资源耗竭。

-

数字化时代的注意力争夺 智能手机、短视频等即时反馈机制重塑青少年神经回路,对比学校作业的延迟满足特征,形成显著的激励落差,某重点中学调查显示,有电子设备干扰的学生作业耗时增加38%。

-

情绪困扰的隐性消耗 青春期特有的同伴压力、家庭冲突等情绪问题,会占用大量心理资源,心理咨询案例显示,27%的作业拖延学生实际存在焦虑情绪或完美主义倾向。

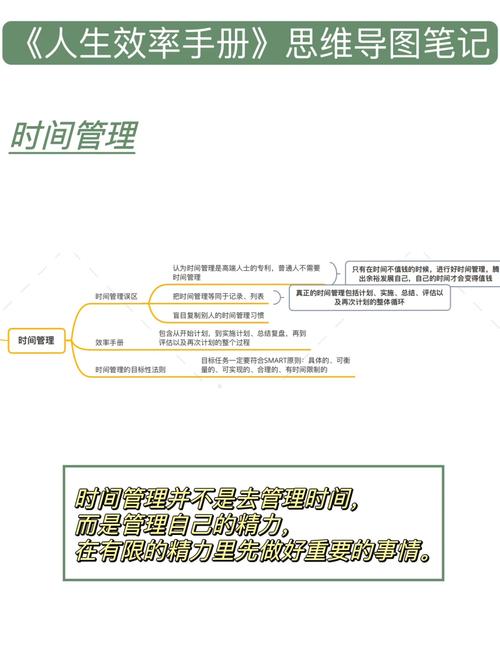

系统化解决方案的五个维度 (一)时间管理的结构化训练

-

采用"番茄钟工作法"改良版:将作业时间切割为25分钟专注+5分钟休息的周期,每完成2个周期延长休息至15分钟,建议使用实体计时器而非手机APP,避免数字干扰。

-

建立"作业优先级矩阵":指导孩子用四象限法(紧急重要、紧急不重要等)分类任务,典型案例显示,合理排序可使总耗时减少20%。

-

实施"分段目标激励":将大任务分解为可量化的子目标,如"完成数学选择填空题"后允许10分钟自由活动,神经学研究证实,阶段性的成就反馈能持续激活奖赏回路。

(二)学习环境的神经科学优化

-

打造"沉浸式工作站":书桌保持76cm高度,照明500-750lx色温4000K,背景噪音控制在50分贝以下,实验表明优化环境可使专注力提升30%。

-

实施"数字隔离计划":作业期间统一保管电子设备,但保留查词需求的纸质工具书,建议采用物理隔离箱代替软件控制,避免心理抗拒。

-

引入"嗅觉锚定法":使用特定香型的无火香薰(如雪松或迷迭香),通过嗅觉记忆建立学习状态的条件反射,脑电波监测显示该方法能缩短进入专注状态所需时间。

(三)认知策略的系统升级

-

教授"主动阅读法":训练边阅读边做结构化笔记(康奈尔笔记法),将被动接收转为主动加工,跟踪调查显示该方法使文科作业效率提升40%。

-

推广"错题银行"制度:建立分类错题本,标注错误类型(计算错误/概念混淆等),数据分析表明坚持整理的学生同类错误重复率下降65%。

-

发展"学科迁移能力":引导发现不同科目间的思维共性,如数学函数与物理运动学的关联,跨学科思维可降低认知转换损耗约18%。

(四)情绪管理的正向干预

-

建立"压力温度计":教孩子用1-10分即时评估作业焦虑程度,配套呼吸调节法(4-7-8呼吸术),临床实践表明可有效降低皮质醇水平。

-

设计"成就可视化"系统:设置进度展示墙,用不同颜色标记任务完成度,视觉反馈能刺激多巴胺分泌,维持动机水平。

-

实施"宽容失误"计划:允许每科有1次"免错权",破除完美主义魔咒,追踪研究显示该方法使畏难情绪发生率降低55%。

(五)家庭支持体系的构建

-

建立"学习同盟"关系:家长角色从监督者转为支持者,定期召开15分钟家庭会议讨论效率改进方案。

-

设计"能力渐进表":共同制定每周提升5%效率的阶梯目标,配合非物质奖励(如选择周末活动)。

-

引入"第三方督导"机制:定期与学科教师沟通,获取专业建议调整策略,形成家校协同效应。

典型案例的启示 北京某重点中学曾对初二年级实施系统干预:通过环境改造+时间管理训练+认知策略指导,6周后班级平均作业耗时从3.2小时降至2.1小时,且正确率提升12%,这个案例印证了综合干预的有效性。

提升作业效率是个系统工程,需要结合青少年发展规律进行科学干预,当家长摒弃简单催促,转而提供结构化支持;当学生掌握科学方法,逐步建立自我效能感,作业就不再是痛苦的拉锯战,而成为培养终身学习能力的训练场,我们的目标不是单纯加快速度,而是帮助孩子在自主管理中收获成长的喜悦。