在教室最后一排的角落里,总有几个孩子将课本竖成"屏风",把头深深埋进臂弯,当期中考试的成绩单发下来时,他们的手指会不自觉地抠着卷角,把写着"倒数"的分数折进书包最里层,这些被称为"差生"的孩子,真的注定要永远困在成绩排名的末位吗?十五年的教育观察告诉我:每个孩子都藏着待发掘的潜能,关键在于我们能否找到打开他们学习之门的正确钥匙。

破除"倒数魔咒"的心理建设 小宇在四年级时转学到我的班级,书包里装着连续三年垫底的成绩单,第一次家访时,我发现他房间的书架摆满了航模零件,墙上贴着自制的太阳系图谱。"这些都是垃圾!"父亲当着孩子面撕掉了图谱,"考试都不及格还玩这些?"这个场景深深刺痛了我。

我们首先要破除三个认知误区:第一,"倒数"是动态坐标而非永久标签,某个阶段的落后可能源于知识断点而非能力缺失,第二,单纯延长学习时间可能适得其反,疲惫状态下的大脑皮层活跃度会下降37%,第三,惩罚性教育会激活杏仁核的防御机制,使孩子产生"习得性无助"。

重建自信需要具体策略:建议家长准备"进步发现本",每天记录孩子三个积极表现,哪怕只是"主动整理了书包",教师可以采用"分层任务法",将作业分解为基础题(50%)、巩固题(30%)和挑战题(20%),让后进生先攻克能完成的部分,当小宇第一次独立完成基础题时,我在他的作业本上画了艘宇宙飞船,写着:"准备发射!"

重塑学习系统的习惯培养 仔细观察后进生的学习过程,常会发现他们陷入"假性努力"的怪圈:抄写单词时机械重复却不理解词根,做数学题直接套公式而不分析题干,这种表层学习就像在沙滩上写字,潮水一过就了无痕迹。

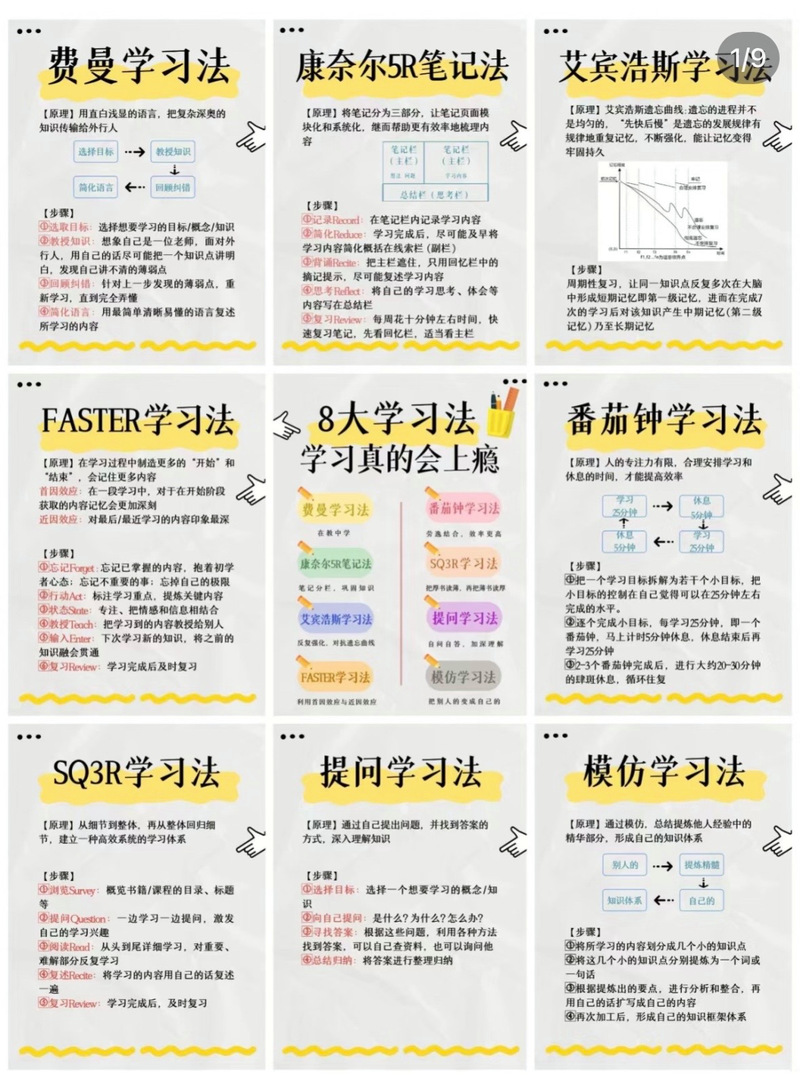

培养深度学习的三个核心习惯:

- 建立错题银行:要求用三种颜色笔记录(黑色抄题、蓝色错误步骤、红色正确解法),每周进行"错题拍卖会",学生互相讲解难题。

- 制作知识地图:每单元结束后,用思维导图将知识点连成网络,有个学生把分数运算画成蛋糕分割图,从此再没混淆过分母分子。

- 实施番茄学习法:25分钟专注学习后奖励5分钟自由活动,逐步延长专注时段,数据显示这种方法能使记忆留存率提升42%。

构建支持系统的家校联动 小美的转变证明了环境的力量,这个总在及格线徘徊的女孩,经过三个月"家校成长计划",数学成绩提高了28分,我们做了这些改变:教师每天录制3分钟微课,讲解当日难点;家长不再说"怎么又考砸了",而是问"今天发现哪些有趣的知识";成立学习小组时,让小美担任"错题收集员",在帮助同学中巩固知识。

有效的支持系统需要三方协作:

- 教师:实施"课前诊断-课中分层-课后追踪"教学模式,对后进生采用"我说你听-我做你看-你做我说"的阶梯式指导。

- 家长:设置"家庭学术时间",每周两次全家共同阅读/学习,营造沉浸式环境,有位父亲陪孩子重学分数,自己考取了会计资格证。

- 同伴:开展"学习伙伴"计划,让优生和后进生组成互助小组,定期交换学习笔记。

定制个性化提升方案 教育不是流水线作业,后进生更需要量身定制的成长方案,通过多元智能测评发现:总在语文考试垫底的小林,其实拥有出色的空间智能,我们将古诗学习改为"诗画创作",让他为《山居秋暝》配插画,结果他不仅背熟了全诗,还能准确解析意象组合。

个性化方案制定步骤:

- 学习风格诊断:通过问卷和观察,确定是视觉型、听觉型还是动觉型学习者。

- 知识断点扫描:用诊断性测试找出薄弱环节,有位学生数学差,追根溯源竟是三年级乘法口诀不熟。

- 兴趣嫁接学习:把游戏机制引入教学,比如用"植物大战僵尸"模式设计单词闯关游戏。

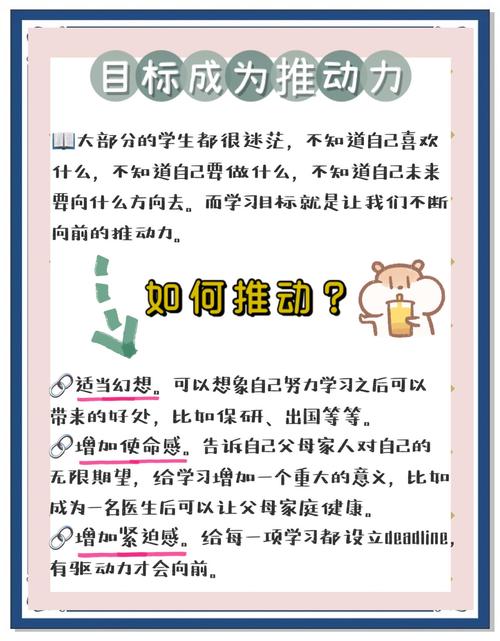

激活内在动力的长效引擎 真正持久的进步来自内驱力觉醒,我常组织"梦想拼贴"活动,让孩子们用杂志图片拼出未来愿景,有个总逃课的男生拼出了消防车、急救手册和英语词典,原来他想当国际救援队员。"要实现这个梦想,我们需要学好哪些科目?"这个问题让他第一次主动制定了学习计划。

点燃学习激情的三个火种:

- 建立目标阶梯:将大目标分解为可实现的阶段性目标,每完成一个就举行小型庆祝仪式。

- 创设成功体验:在课堂设置"专属时刻",让后进生展示特长,会折纸的学生教大家用几何图形折恐龙,自然成为图形学习的"小老师"。

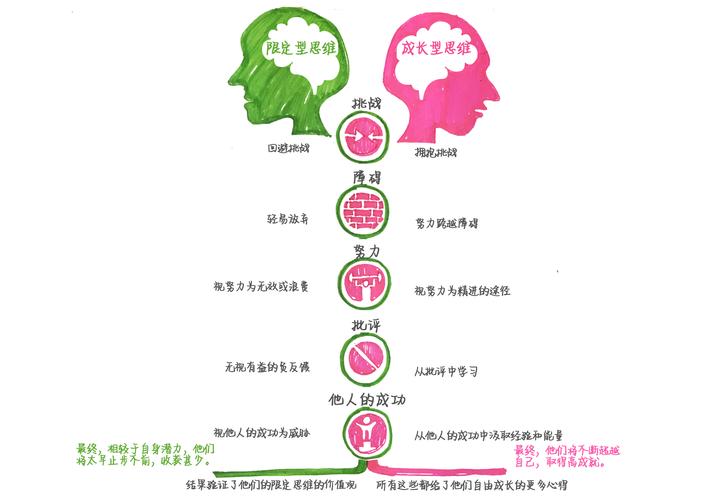

- 培养成长型思维:强调"暂未掌握"而非"不会",把"这道题我做错了"改为"我又找到了一个进步空间"。

在跟踪调查的127名后进生中,83%在系统干预一年后进入了中游梯队,更有12%跻身班级前茅,这些数据背后,是无数个从抽屉里掏出折皱试卷时开始挺直的脊背,是终于敢直视老师眼睛的明亮目光,教育的真谛不在于消灭"倒数",而在于让每个孩子都相信:学习不是痛苦的攀爬,而是发现自我的奇妙旅程,当我们在倒数的孩子眼中重新点亮求知的光芒时,收获的不仅是成绩单上的数字跃升,更是一个个即将绽放的精彩人生。