当教育遭遇青春期风暴

十七岁的小林妈妈第三次被班主任约谈时,手指无意识地绞着衣角,办公室墙上贴满的985高校录取榜单刺得她眼睛生疼。"孩子上课总在睡觉,作业本全是空白",老师的话在耳边嗡嗡作响,这位曾经以儿子为傲的母亲,看着家中紧闭的房门和满墙撕碎的试卷,终于意识到:那个抱着百科全书追着问"为什么"的男孩,早已消失在青春期的迷雾里。

这样的场景正在无数家庭重复上演,中国青少年研究中心2022年的调查显示,65%的高中生存在不同程度的学习动力匮乏,其中23%呈现持续性学习倦怠,当教育焦虑与青春叛逆狭路相逢,单纯的训斥说教往往适得其反,我们需要用教育显微镜,穿透行为表象,在认知发展、情感需求与教育方法的交集中寻找破局之道。

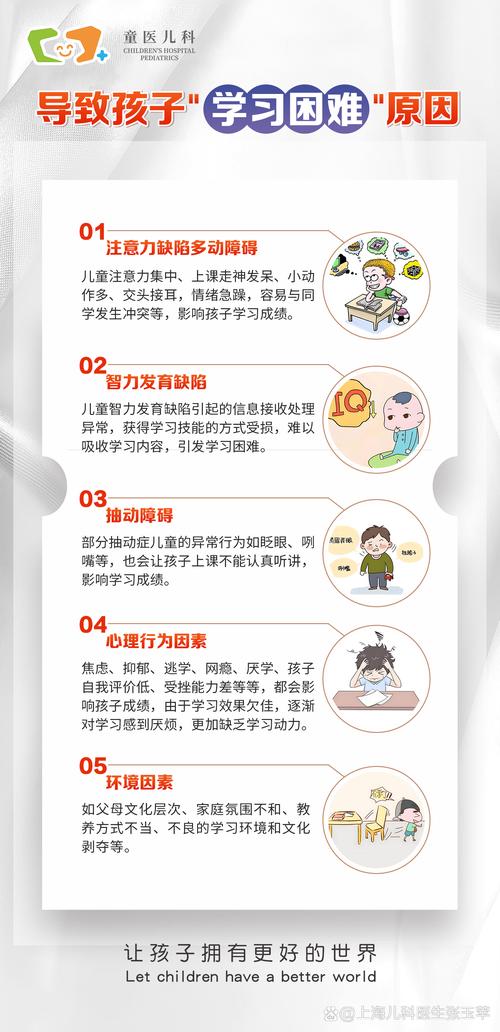

第一维度:诊断学习动力缺失的深层病灶

要解开这个教育死结,首先要理解青春期大脑的"特殊施工期",神经科学揭示,15-18岁青少年前额叶皮质仍在发育,这个负责理性决策的"大脑总指挥"尚未完全就位,而情绪中枢杏仁核却异常活跃,这解释了为什么他们常做出"明知不该却偏要"的矛盾行为——不是故意叛逆,而是生理机制使然。

在郑州某重点中学的跟踪研究中,我们发现三类典型学生:自我价值感缺失型("反正考不上清北")、情绪过载型("一翻开书就心慌")、关系对抗型("我就是不想如他们所愿"),每种类型背后都隐藏着不同的心理需求,就像不同病症需要不同药方。

教育学家布朗提出的"动机三环理论"指出,持续的学习动力需要目标感(未来导向)、胜任感(当下能力)、归属感(环境支持)三环咬合运转,当某个环节出现断裂,整个动力系统就会停摆,那些趴在课桌上的身影,或许正在经历三环解体的危机。

第二维度:走出五大教育误区

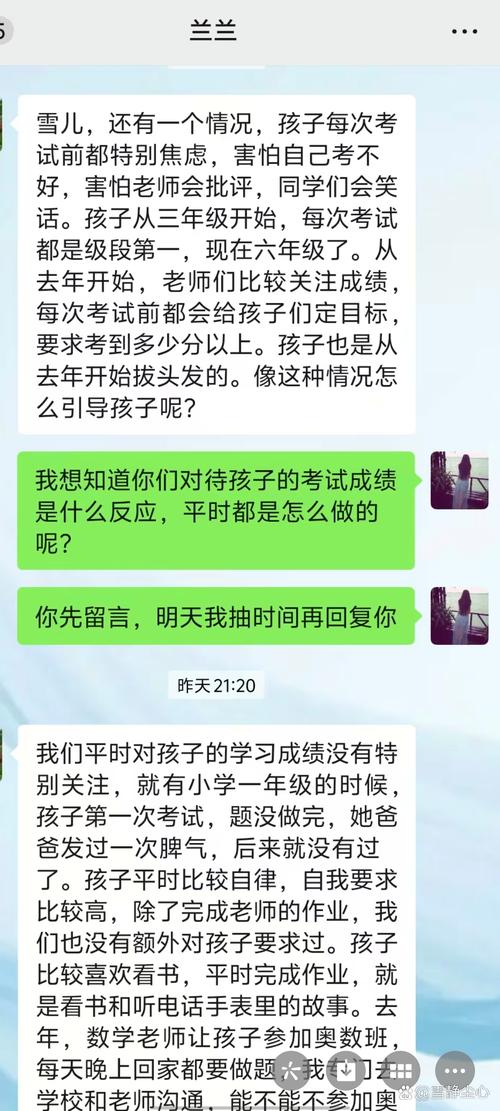

多数家长的第一反应是加大压力输出,这恰恰踏入第一个雷区,北京师范大学的对比实验显示,高压组学生的皮质醇水平(压力激素)持续超标,记忆效率反而下降37%,更危险的是,这种压力会转化为对学习本身的生理性厌恶。

"你看看人家小明"的横向比较,正在摧毁青少年的自我效能感,脑科学证实,贬低性语言会激活大脑的痛苦中枢,长期刺激可能导致海马体(记忆中枢)萎缩,那些被比较的孩子,不是奋起直追,而是悄悄给自己的能力天花板又降低几公分。

物质奖励的陷阱同样危险,行为心理学家德西的经典实验证明,外部奖励会削弱内在动机,当家长承诺"考进前十就买手机",孩子眼中闪烁的不再是知识的光芒,而是交易筹码的冷光,更糟糕的是,这种模式会培养出精于算计的"条件反射型"人格。

第三维度:五维教育处方实战手册

重建亲子信任的沟通革命

扔掉说教剧本,改用"3F倾听法":Fact(陈述事实)-Feeling(确认感受)-Focus(聚焦解决),当孩子说"物理课真没劲",试着回应:"听起来这门课让你有些困扰(Feeling),是老师讲课方式还是内容难度的问题?(Focus)"这种对话能让戒备的高墙逐渐瓦解。

激活学习动机的神经策略

利用多巴胺激励机制,将大目标拆解为可实现的微目标,比如把"考上211"转化为"本周掌握函数图像变换",每完成一个小目标,引导孩子进行积极的自我对话:"我又攻克了一个知识点",这种及时的成就反馈,能持续刺激动机回路的正向循环。

培养自主能力的赋能方案

引入"决策阶梯"训练:从选择晚自习科目开始,逐步放手到制定复习计划,切记,自主不等于放任,要提供清晰的决策框架:"你可以选择先复习弱科还是强科,但每日3小时学习量需要保证。"这种有限自由既培养责任感,又避免失控。

调整教育期待的定位校准

使用"SMART-R"原则重新定义成功:Specific(具体)、Measurable(可衡量)、Achievable(可实现)、Rewarding(有获得感)、Time-bound(有时限)、Relationship(促进关系),与其盯着年级排名,不如关注"数学月考提升10分"这样的阶段性目标。

构建支持系统的生态营造

打造"三师型"支持网络:学科导师(解决知识盲点)、成长导师(疏通心理卡点)、生涯导师(明晰未来方向),某重点高中的实践表明,这种立体支持体系使学生学习焦虑下降41%,目标清晰度提升68%。

第四维度:看见改变发生的微光

杭州王女士的案例颇具启示,当她停止每天6次的催促,改为每周三次的"咖啡时间"倾听,儿子从最初的沉默以对,到三个月后主动分享学习困惑,配合"知识闯关游戏"的设计,这个曾经垫底的男生,最终在物理竞赛中斩获省级奖项。

这些转变往往始于细微处:书桌上突然亮起的台灯,偶然听见的英语跟读声,甚至是主动询问的一道错题,教育者要练就发现"积极例外"的眼睛,及时强化这些微小的改变火种。

教育是等待种子破土的智慧

在这场与青春期的对话中,没有立竿见影的魔法,只有静待花开的坚守,当我们用认知科学解码行为,用教育智慧替代焦虑控制,那些看似顽固的"不肯学",终将显露出成长必经的阵痛本质。

教育的终极目标不是制造学习机器,而是培养完整的人,或许某天,当那个曾经抗拒学习的孩子,在深夜台灯下忽然领略到知识的精妙时,他会发现:父母当年给予的,不仅是督促鞭策,更是相信生命自有向上力量的笃定,这种笃定,终将在时光中长成支撑他跨越人生沟壑的精神脊梁。