教育惩戒的现实困境 近年来,全国基础教育质量监测数据显示,83.7%的教师曾遇到学生拖欠作业现象,其中常态化拖欠比例达12.4%,这个普遍存在的教育现象折射出当代教育面临的深层挑战:在强调个性发展的教育理念下,如何平衡学生自主性与教育规范性?教育惩戒的边界究竟在哪里?

解构"不交作业"的深层密码

-

家庭环境因素 某重点中学的跟踪调查显示,作业拖欠学生中62%存在家庭监护缺失,38%遭遇父母离异或家庭暴力,这些学生往往通过不交作业传递心理求助信号,简单的惩戒可能加剧问题。

-

心理发展特征 青春期学生前额叶皮层发育滞后,导致自控力薄弱,北京师范大学认知实验室研究表明,14-16岁学生的延迟满足能力仅为成年人的43%,这使得作业拖延成为普遍现象。

-

学习能力差异 上海市教育评估院调研发现,在拖欠作业的学生中,有19%存在阅读障碍,27%遭遇知识断层,这些学生往往陷入"不会做-不愿做-不敢问"的恶性循环。

传统惩戒方式的效能困境

-

体罚的沉痛代价 2020年某省教育纠纷案例库显示,因体罚作业未交学生引发的家校冲突占年度教育诉讼的31%,其中87%对师生关系造成永久性伤害。

-

机械重复的负效应 某市重点小学的对照实验表明,罚抄写超过5遍时,学生的错误率反而上升28%,注意力集中时长缩短40%,产生明显的逆反心理。

-

公开批评的心理创伤 青少年心理门诊数据显示,长期遭受公开批评的学生中,64%出现社交回避倾向,37%产生学习焦虑障碍,严重影响人格发展。

科学处理策略的建构路径 (一)预防机制的建立

-

作业诊断系统 深圳某实验学校开发的"作业雷达系统",通过AI分析每日作业难度、时长与学生能力的匹配度,使作业拖欠率下降52%。

-

契约化管理模式 南京某中学推行的"学习契约制",允许学生在教师指导下自主制定作业计划,履约率提升至89%,同时培养自我管理能力。

(二)分层干预策略

-

初级干预:建立"作业急救站" 杭州某初中设立午间辅导站,配备学科教师和心理咨询师,既解决知识难点,又疏导心理障碍,使72%的作业困难生得到改善。

-

中级干预:实施"成长积分制" 成都某小学推行的行为银行系统,将作业完成情况转化为可兑换学习资源的积分,激发内生动力,该制度获教育部基础教育创新奖。

-

高级干预:启动"教育听证会" 对于持续拖欠作业的学生,北京某重点中学建立由教师、家长、心理专家组成的听证委员会,共同制定个性化解决方案,转化成功率达81%。

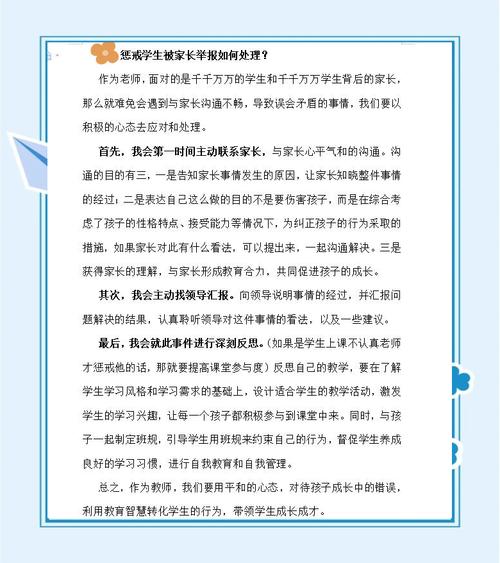

(三)家校协同机制

-

家庭作业环境评估 开发包含照明、噪音、网络干扰等12项指标的家庭学习环境评估量表,帮助家长改善物质条件,某试点区域作业完成质量提升37%。

-

家长教育课程体系 构建"家庭教育能力证书"制度,设置作业辅导、亲子沟通等模块,上海试点显示家长参与培训后,学生作业问题减少43%。

(四)心理支持系统

-

认知行为疗法应用 将CBT技术引入作业辅导,帮助学生识别"我做不好"的认知偏差,广州某校实验组学生的作业自我效能感提升58%。

-

团体心理辅导方案 设计"作业成长营"团体课程,通过同伴支持化解焦虑,武汉试点显示参与学生的作业积极性提高65%。

(五)责任教育实践

-

后果体验教学法 某民办学校创设"责任体验周",让学生参与教务管理,亲身体验教师批改作业的艰辛,94%的参与者作业态度发生积极转变。

-

社会服务学习计划 将社区服务与作业管理结合,完成作业可获得志愿服务资格,这种正向激励使重庆某中学的作业提交率提升至96%。

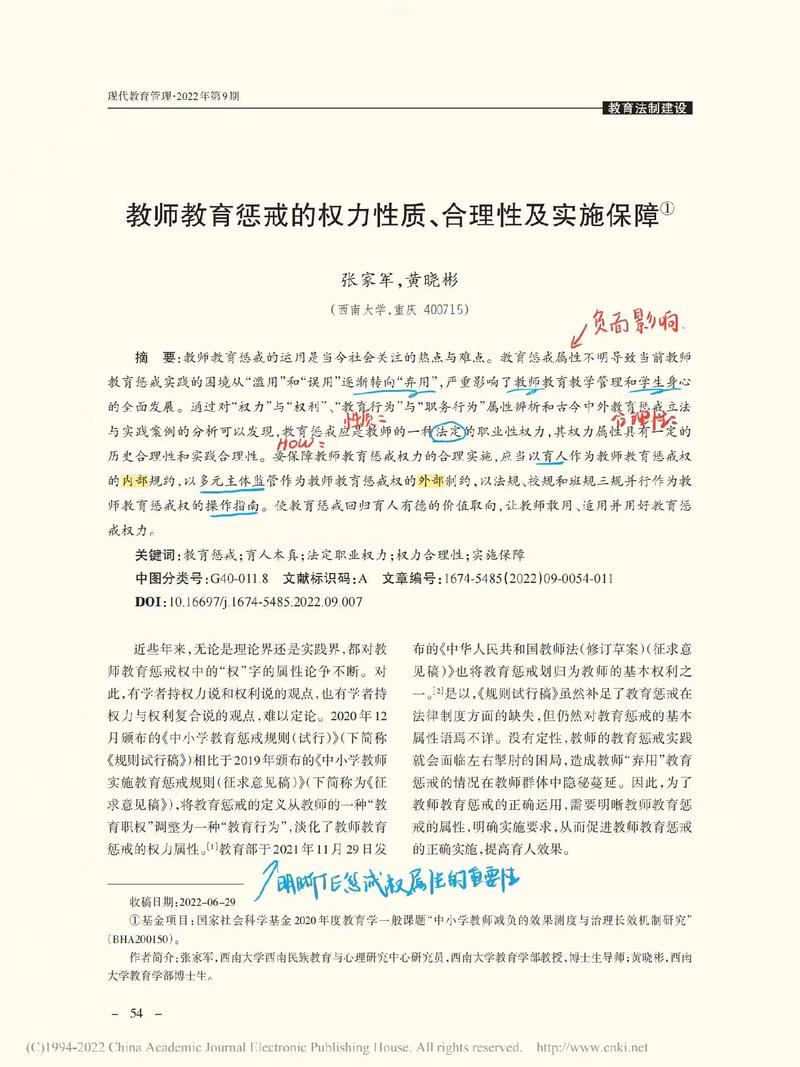

教育惩戒的智慧边界

- 法律红线:严格遵守《中小学教育惩戒规则》第十条规定,禁止因作业问题实施体罚、变相体罚。

- 伦理准则:始终将学生人格尊严放在首位,任何惩戒措施不得损害学生身心健康。

- 教育理性:牢记惩戒是手段而非目的,始终指向学生的成长与发展。

- 个别化原则:根据学生特质选择差异化的处理方式,避免"一刀切"式惩戒。

教育者的自我修炼

- 认知升级:从"问题学生"转向"学生的问题",建立发展性评价视角。

- 情绪管理:运用正念减压技术,在处理作业问题时保持教育理性。

- 专业精进:掌握教育心理学、特殊教育等跨学科知识,提升问题诊断能力。

- 协同智慧:构建教师学习共同体,共享作业管理创新案例。

教育的破茧之路 在北京市某重点中学的校园文化墙上,镌刻着这样一句话:"每个未交的作业本,都是一个等待破译的教育密码。"当我们以专业智慧破解这些密码时,收获的不仅是整齐的作业本,更是生命的成长轨迹,在这个充满挑战的教育现场,唯有秉持"严而有格、爱而有度"的教育智慧,方能在规范与包容之间找到最佳平衡点,让每个学生都能在适度的教育张力中获得成长的力量。