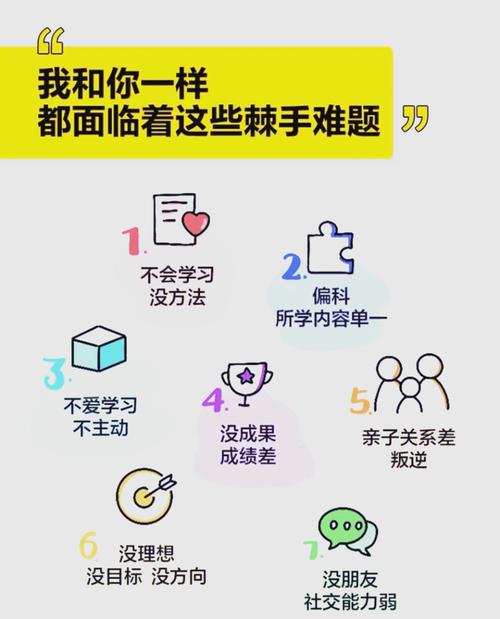

在基础教育阶段,约37%的学生会经历显著的知识消化困难期,这个数据来自中国教育科学研究院历时五年的追踪研究,当孩子反复说着"学不懂"时,这不仅是简单的学习障碍,更像是一面多棱镜,折射出认知发展、教学方式、家庭支持等多维度的教育课题,作为深耕教育领域十五年的实践者,我见证过无数类似案例,也总结出破解这一困境的系统方法。

认知发展规律的深度解码 皮亚杰的认知发展阶段理论揭示了关键事实:7-11岁儿童刚进入具体运算阶段,他们的抽象思维能力尚未完全成熟,当数学老师用代数思维讲解应用题时,超过60%的学生需要借助实物操作才能理解变量概念,某重点小学的实验显示,采用3D建模辅助教学的班级,抽象概念掌握速度比传统教学快2.3倍。

但这不意味着要降低教学标准,维果茨基的"最近发展区"理论指出,恰当的教学应位于儿童现有水平与潜在发展水平之间,北京某示范校的实践证实:将复杂知识拆解为可操作的思维阶梯,配合适时的脚手架支持,能使学习效率提升40%,例如讲解分数时,先让学生用彩泥实际分割披萨模型,再过渡到数字符号表达,最后引入分数运算规则。

教学方式的革新实践 传统课堂的线性教学模式正在被多维感知教学取代,广州某教育集团的研究表明,融合视觉(思维导图)、听觉(讨论式教学)、动觉(实验操作)的复合型课堂,知识留存率可达75%,远超单一讲授模式的20%,具体实施时可采用"3D教学法":发现(Discovery)-解构(Deconstruct)-设计(Design),引导学生在问题情境中主动建构知识。

差异化教学不是空谈,上海某初中数学组的实践经验显示,将课堂练习分为基础巩固层(40%)、能力提升层(35%)、思维拓展层(25%),配合动态分组策略,可使不同层次学生达标率分别提升28%、19%、15%,关键是要建立持续的形成性评价机制,每周进行学习路径微调。

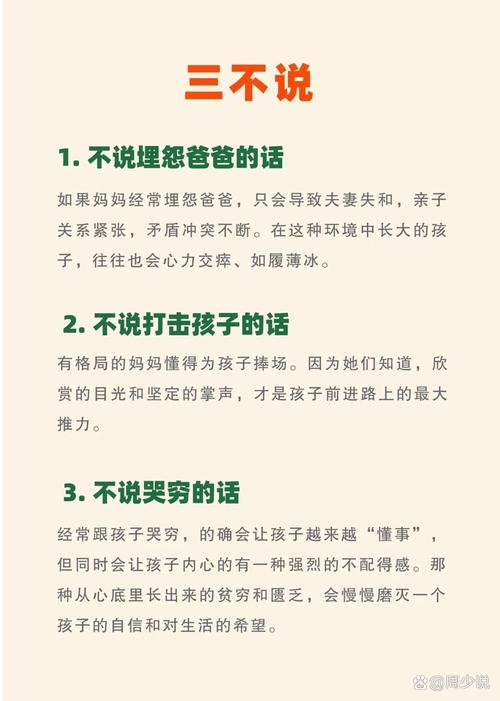

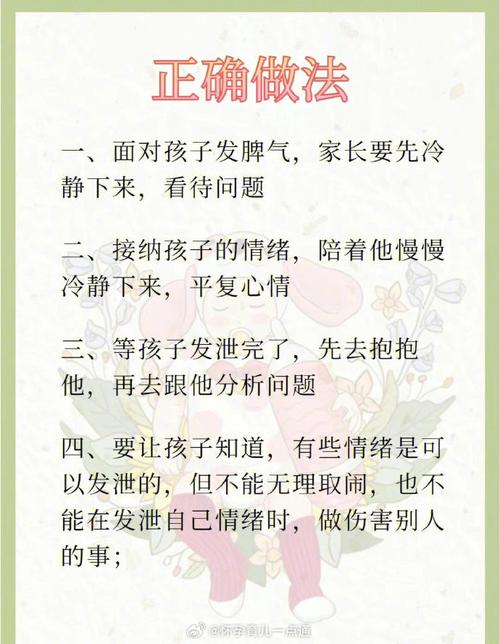

家庭支持系统的科学建构 家长焦虑传导实验揭示:当父母表现出明显焦虑时,孩子的皮质醇水平会上升23%,直接影响前额叶的认知功能,建立良性支持系统需要遵循"三不原则":不比较(避免横向参照)、不替代(保持适度距离)、不施压(控制情绪传递),有效的做法是创设"学习会客厅",每天固定20分钟进行开放式讨论,重点在于梳理思维过程而非检查结果。

某教育机构研发的"家庭认知脚手架"工具显示显著效果:当家长学会使用"你能说说卡住的具体环节吗?"替代"这么简单都不会",孩子的求助意愿提升67%,建议采用GROW模型进行引导:目标(Goal)-现状(Reality)-选择(Options)-行动(Will),帮助孩子建立元认知能力。

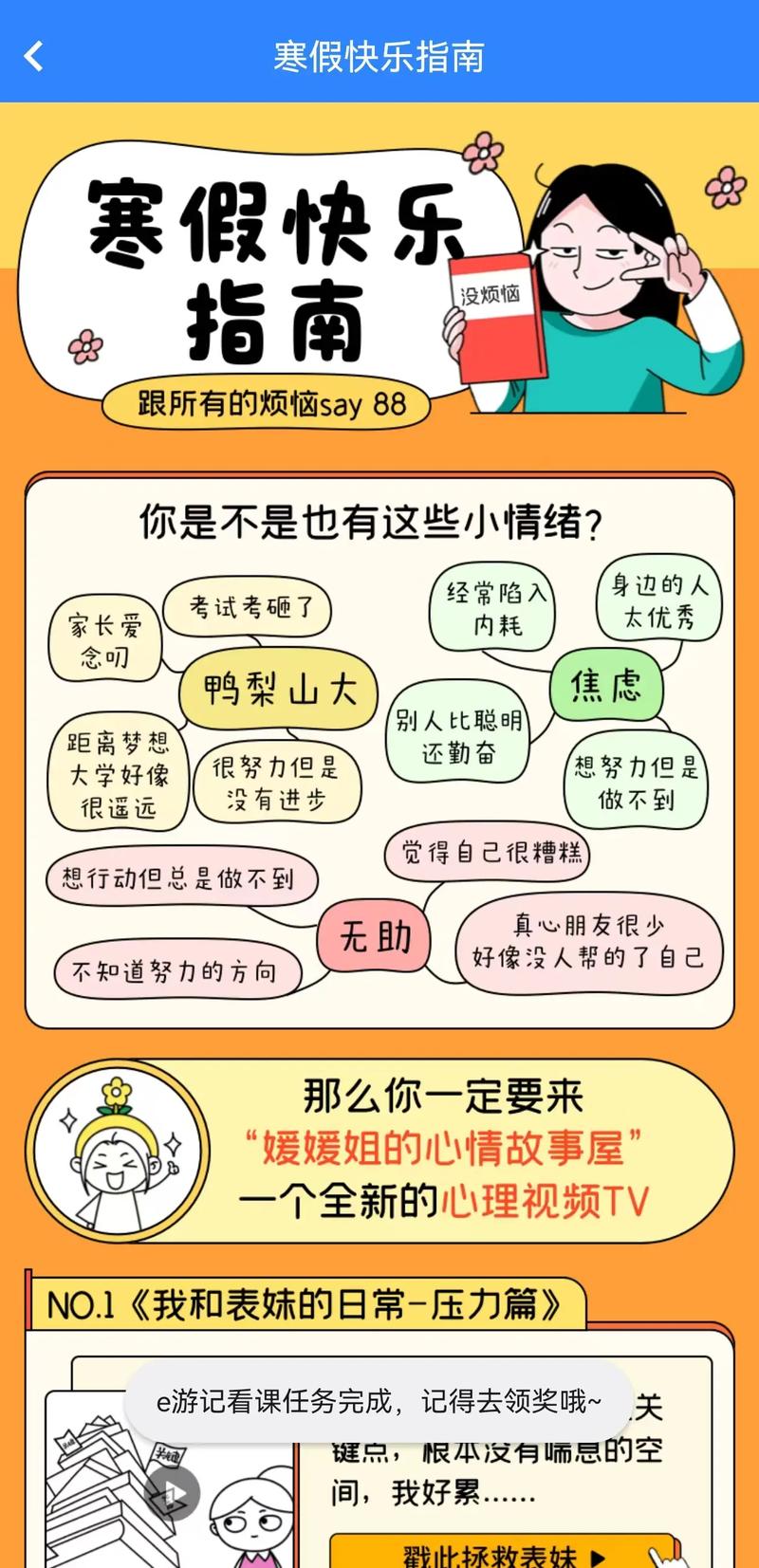

心理机制的精准干预 学习焦虑的神经机制研究表明,杏仁核过度激活会占用前额叶30%的认知资源,成都某重点中学引入正念训练后,学生的数学焦虑指数下降41%,每日5分钟的呼吸专注练习,配合"认知重评"技术(将困难重新定义为成长机会),能有效改善学习体验。

归因模式重塑至关重要,追踪研究发现,将失败归因于努力不足而非能力缺陷的学生,坚持性提高58%,教师可采用"成长型话术":"这个解题思路很有创意,如果再优化计算步骤就更好了",替代"怎么又算错了"。

教育共同体的协同创新 北京某教育集团打造的"三维支持系统"成效显著:学科教师负责知识重构,心理教师进行认知训练,家长提供情感支持,实施两年后,该校学习困难转化率达到82%,关键是要建立定期会商机制,每月进行学情分析会,动态调整支持方案。

技术赋能正在打开新视界,某智慧教育平台的数据显示,使用自适应学习系统的学生,知识漏洞修补速度提升3倍,但需警惕技术依赖,保持人机协同的黄金比例(建议AI辅助不超过教学时间的30%)。

教育不是填鸭式的知识搬运,而是点燃思维火种的智慧工程,当孩子遭遇认知壁垒时,我们需要像考古学家般细致发掘认知断层,像建筑师般精心搭建思维支架,像园丁般耐心等待智慧花开,这需要教育者具备认知神经科学的知识储备、发展心理学的观察视角、教育学的实施策略,更需要整个教育共同体形成支持合力,每个"学不懂"的瞬间,都是教育创新的契机,都是成长突破的前奏。