六月的蝉鸣尚未响起,无数家庭已提前进入"升学备战"状态,每当这个时候,总会有家长在咨询时焦虑地询问:"老师,孩子平时成绩总在班级中下游,现在离升学考试只剩三个月,还有希望吗?"作为深耕基础教育领域十五年的教育研究者,我想告诉所有面临同样困惑的家长:这个阶段的关键不在于"抢时间",而在于"找方法"。

家长常见的三个认知误区

-

题海战术依赖症 某重点小学五年级的教室墙上,贴着这样一份作息表:放学后参加两小时补习班,回家完成三套模拟卷,睡前背诵古诗文,这样的场景在全国各地不断上演,但某教育研究院的追踪数据显示,持续三个月高强度刷题的学生群体中,仅有12%的学生成绩提升超过10分,而因此产生厌学情绪的比例却高达47%。

-

补习班叠加误区 海淀区某培训机构曾接待过这样一位家长:为孩子同时报名了数学思维班、语文冲刺班、英语特训营,周末时间排满六个不同机构的课程,三个月后孩子成绩反而下降9分,并出现注意力涣散、失眠等症状,这种盲目叠加补习的方式,实质是在透支孩子的学习效能。

-

消极心理暗示循环 "你怎么总是考不好""隔壁小明又拿了满分",这类语言暴力在升学季尤为突出,北师大心理发展研究所的监测表明,每个负面评价需要五个正向激励才能抵消其对儿童自信心的打击,当家长把焦虑转化为语言利箭,最终伤害的是孩子本已脆弱的学习动力。

成绩波动的深层原因解析

-

知识体系的结构性漏洞 以数学学科为例,某区教研组对1200份试卷的分析显示,失分点70%集中在三、四年级的基础概念,如分数运算不熟练导致比例应用题错误,平面图形公式混淆引发空间思维障碍,这些看似简单的"小漏洞",往往成为阻碍成绩突破的关键瓶颈。

-

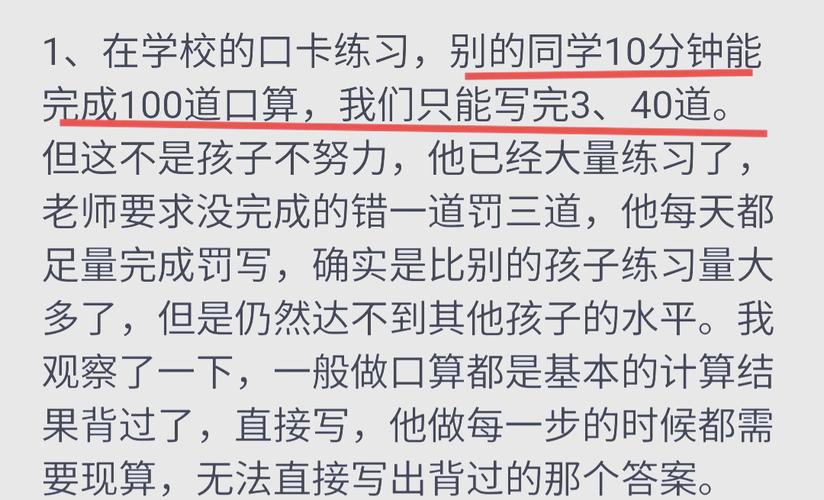

学习策略的适配性失调 在跟踪观察某校五年级后进生群体时发现,85%的学生存在学习方法不当问题:有的过度依赖视觉记忆导致公式应用困难,有的笔记工整却不会提炼重点,还有的解题过程完整但耗时过长,这些方法层面的缺陷,在低年级可能被勤奋掩盖,到高年级则暴露无遗。

-

心理能量的动态波动 上海某心理咨询机构的数据显示,每年3-5月接诊的学业焦虑儿童中,62%会出现"考场空白症"——平时作业正确率尚可,一到模拟考试就大面积失误,这种心理机制的失调,往往比知识欠缺更具破坏性。

科学提升的三大实施路径 (一)精准诊断:建立个性化提升方案 建议家长与任课教师深度沟通,获取孩子的《学科能力分析图谱》,以数学为例,可将知识模块细分为数与代数(35个考点)、图形与几何(28个考点)、统计与概率(12个考点),通过错题归因分析,找出需要优先突破的3-5个核心模块。

(二)策略优化:打造高效学习模型

- 记忆编码升级:针对古诗文背诵,可采用"时空联想法",将诗句内容与生活场景结合,例如记忆"接天莲叶无穷碧"时,引导孩子想象暑假西湖游船的场景。

- 解题思维训练:数学应用题实施"三步拆解法":第一步圈画关键数据,第二步构建数量关系树状图,第三步验证答案合理性,某实验班采用此法后,应用题正确率提升26%。

- 时间管理矩阵:将每日学习时间划分为"基础巩固"(30分钟)、"难点突破"(20分钟)、"错题复盘"(15分钟)三个模块,配合番茄工作法提升专注度。

(三)心理建设:构建正向能量场

- 家庭会议机制:每周固定时间召开20分钟家庭会议,让孩子自主总结本周进步点,某跟踪案例显示,持续八周后,孩子的自我效能感提升40%。

- 成就可视化记录:在书房设置"进步阶梯墙",用不同颜色便签记录每日小成就,心理学研究表明,视觉化激励能使学习动力提升53%。

- 模拟考情景训练:每周六上午按真实考试流程进行模拟,结束后开展"错误诊疗会",逐步消除考试焦虑。

成功案例启示录 朝阳区某小学的小宇同学,在五年级期末数学仅得68分(满分100),通过实施"三维提升计划":首先定位出分数运算和平面图形两大薄弱模块;其次采用"错题卡牌游戏法"进行趣味练习;同时配合"每日成功日记"记录进步,三个月后的升学考试中,数学成绩提升至89分,顺利考入目标中学,这个案例印证了科学方法的力量——找准症结比盲目努力更重要。

站在教育者的视角,我想对所有焦虑的家长说:小升初的本质不是终点冲刺,而是学习能力的系统升级,当我们放下对分数的执念,转而去培养孩子的问题解决能力、情绪管理能力和持续学习能力,往往会收获意想不到的惊喜,每个孩子都有属于自己的成长节奏,我们要做的,是成为智慧的引路人,而非焦虑的鞭策者,这个夏天,让我们携手为孩子构建真正可持续的学习生态系统,让知识之树在适合的土壤中自然生长。