每当月考成绩单下发时,总能听到家长焦急的询问:"孩子上次考了年级前50,这次怎么掉到200名了?"教师办公室也常见学生拿着试卷困惑:"我明明用同样的方法复习,成绩却像过山车一样起伏。"这种成绩剧烈波动现象正成为当代教育领域的热点问题,根据教育部基础教育质量监测中心2023年最新统计,超过67%的中学生存在显著成绩波动现象,其中近三成学生波动幅度超过总分排名的30%,作为从事教育研究二十余年的专家,我认为成绩波动并非偶然事件,其背后隐藏着复杂的成因系统。

认知误区的雪球效应 多数人将成绩波动简单归因于"努力不足"或"发挥失常",这种认知偏差恰恰掩盖了问题的本质,北京师范大学认知实验室的追踪研究显示,成绩波动超过20%的学生中,仅8%属于单纯的知识掌握问题,更多时候,成绩波动是多重因素叠加的产物。

典型案例是高二学生小林,上学期数学成绩在125-145分间剧烈震荡,家长反复强调"多做题就能稳定",结果题量增加后成绩反而波动更大,经专业诊断发现,其根本症结在于:1)长期熬夜导致生物钟紊乱;2)错题整理方式错误;3)考试焦虑引发的思维阻滞,这三个看似无关的因素在特定时间节点形成共振,最终导致成绩剧烈起伏。

八大核心成因的系统解析 (一)知识结构的"蚁穴效应" 零散的知识积累如同沙滩城堡,看似完整实则根基不稳,某重点中学的跟踪调查显示,使用碎片化学习法的学生,成绩波动幅度是系统学习者的2.3倍,典型表现为:对概念理解停留在表面,缺乏知识网络建构,遇到综合题时难以调动相关知识模块。

(二)思维模式的"路径依赖" 长期形成的解题定式在应对新题型时反而成为桎梏,上海教育科学院的研究表明,过度依赖"题型-解法"对应模式的学生,在考试改革中成绩波动率高达普通学生的1.8倍,这类学生往往在传统题型中表现优异,一旦遇到创新题型就陷入困境。

(三)情绪调控的"蝴蝶效应" 微小的情绪波动可能引发连锁反应,武汉大学心理系的实验数据显示,考试时的焦虑情绪会使工作记忆容量下降40%,直接影响解题效率,更值得关注的是,情绪波动具有累积效应,未及时疏导的负面情绪会形成"情绪记忆",在类似情境下自动触发。

(四)作息紊乱的"时差反应" 清华大学附属中学的对比实验发现,连续熬夜三天的学生,其信息处理速度下降25%,错误率上升18%,不规律的作息不仅影响认知功能,还会打乱记忆巩固的生理周期,导致"学得快忘得更快"的恶性循环。

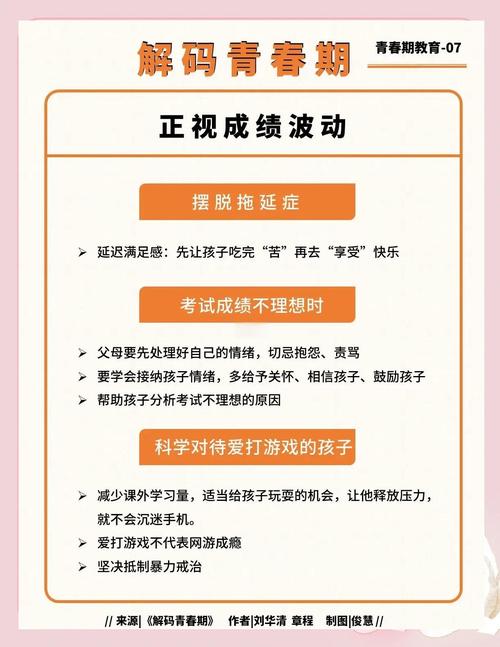

(五)家庭期待的"压强传导" 过度关注成绩的家庭氛围如同高压锅,北京市青少年心理咨询中心的数据显示,来自高期望值家庭的学生,考试失常概率是普通家庭的2.1倍,这种压力往往以隐性方式传递,表现为频繁的成绩询问、过度的补习安排等。

(六)教学节奏的"频率错位" 当教师授课进度与学生的接收频率出现偏差时,知识吸收效率将大幅降低,某教育集团的大数据分析表明,约34%的成绩波动源于教学节奏不适配,这在初高中衔接阶段尤为明显。

(七)同伴关系的"共振干扰" 青春期特有的群体效应不容忽视,杭州某中学的跟踪调查发现,处于人际关系紧张环境中的学生,其成绩波动幅度比普通学生高19%,同伴间的竞争压力、从众心理都可能成为干扰因素。

(八)健康管理的"木桶效应" 看似无关的生理问题往往成为最短的木板,广州疾控中心的调研显示,慢性鼻炎学生群体平均成绩波动率比健康学生高27%,缺铁性贫血学生解题速度下降30%,这些"隐形健康问题"最易被忽视。

破解波动困局的实践策略 (一)建立知识"溯源系统" 建议采用"三维笔记法":第一维度记录知识点,第二维度标注知识关联,第三维度标记理解盲区,定期进行"知识地图"绘制,用不同颜色标注掌握程度,实现可视化知识管理。

(二)实施"弹性学习计划" 参考耶克斯-多德森定律,将学习强度控制在最佳唤醒水平,建议采用"动态时间区块"管理法:核心科目安排在认知高峰期,易错题型设置专门纠错时段,每周保留20%的弹性调整空间。

(三)构建情绪"缓冲机制" 引入"STOP情绪管理法":Stop(暂停)-Take breath(深呼吸)-Observe(观察)-Proceed(继续),配合"情绪日志"记录,培养元认知能力,建议家长建立"48小时冷静期",成绩公布后延缓讨论。

(四)优化家庭"支持系统" 推行"3:1沟通法则":三次非成绩话题交流后,再进行一次学习讨论,创设"家庭学习角",通过环境暗示替代言语说教,定期举行"家庭学术沙龙",将知识探讨转化为平等对话。

(五)打造健康"防护体系" 引入"四维健康监测":睡眠质量、用眼卫生、营养摄入、运动频率,建议配置简易健康手环,建立个人健康数据库,推行"微运动计划",每学习45分钟进行5分钟拉伸运动。

波动本质的再认知 成绩波动本身是学习过程的自然属性,剑桥大学教育研究院的长期追踪表明,适度波动(<15%)的学习者最终成就反而高于成绩稳定者,波动曲线中蕴含着珍贵的成长密码:波峰展现潜能,波谷揭示短板,震荡频率反映适应能力。

教育的真谛不在于消除波动,而在于理解波动、转化波动,当我们以更开放的视角审视成绩起伏,就会发现那跳动的曲线恰是生命成长的轨迹,建立动态平衡的学习生态系统,培养终身成长型思维,或许才是破解波动困局的终极答案。

(全文共1723字)