教育现场的普遍困境

在上海市某重点小学的教师办公室,五年级班主任王老师正在整理本周的作业统计表,表格上醒目的红色标记显示:全班42名学生中,有13人存在不同程度的作业漏写现象,其中3人连续三天未完成基础作业,这个数据并非个案,根据中国教育学会2022年发布的《基础教育作业管理调研报告》,全国小学阶段作业按时完成率仅为78.6%,初中阶段下降至65.3%,这个看似简单的"作业黑洞"现象,实则是儿童发展问题的综合折射。

作业漏缺并非简单的"懒惰"或"健忘",而是涉及神经发育、心理机制、环境适应等多维度的复杂问题,神经科学研究显示,儿童前额叶皮层(负责执行功能的脑区)要到25岁左右才能完全发育成熟,这意味着在小学阶段,儿童的计划能力、时间管理能力和抗干扰能力都处于构建阶段,如同正在搭建的脚手架,需要系统的外部支撑。

行为背后的三重解码

(一)生理密码:未竣工的"大脑指挥部"

美国国家儿童健康与人类发展研究所(NICHD)的追踪研究表明,7-12岁儿童的工作记忆容量仅为成人的60%-70%,当面对多科目作业时,他们的大脑就像处理能力有限的智能手机,容易因"内存不足"导致任务遗漏,典型的"抽屉理论"在此显现:儿童大脑如同一个五斗柜,每个抽屉代表不同信息,若未建立有效的分类编码系统,重要信息就会淹没在混乱中。

(二)心理迷局:被恐惧支配的逃避循环

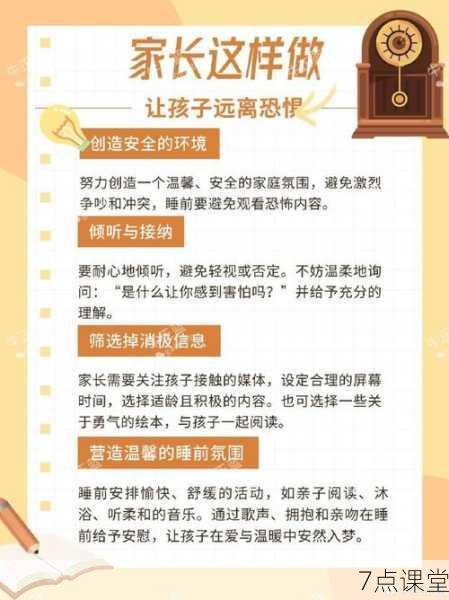

北京师范大学发展心理研究所的田野调查发现,67%的作业漏缺儿童存在"预期性焦虑",当孩子经历多次作业挫折后,会形成"作业-焦虑-逃避"的负向强化链,这种心理机制类似于成人世界的拖延症,但儿童缺乏成熟的元认知能力来自我调节,需要外界的策略性干预。

(三)环境变量:失衡的支持系统

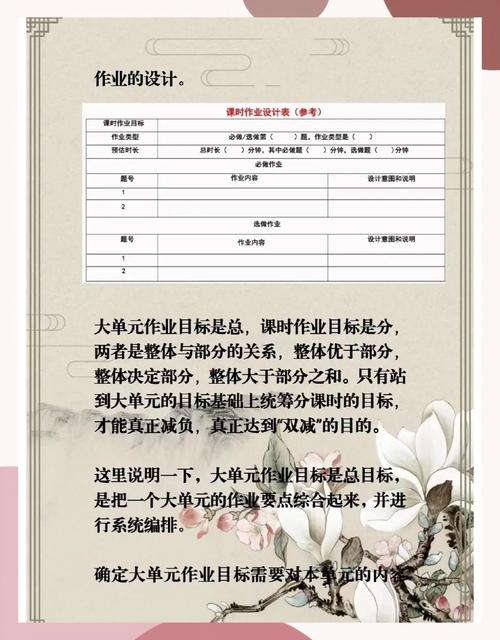

上海教育科学院的家校协同研究显示,作业管理效能低的家庭通常存在两种极端:过度控制的"直升机父母"和完全放手的"甩手掌柜",前者导致孩子产生依赖惯性,后者造成监管真空,而学校的作业布置方式也值得反思,机械重复的"题海战术"会使儿童产生心理饱和,继而选择消极抵抗。

破解困局的实践框架

(一)建立神经友好的作业管理系统

-

可视化任务分解板:使用三色便利贴系统(红色-紧急任务,黄色-常规作业,绿色-长期项目),帮助儿童建立空间化任务表征,将数学作业分解为"计算练习(15分钟)→应用题(20分钟)→订正(5分钟)"的模块链。

-

生物节律适配法:根据儿童昼夜节律类型(云雀型/猫头鹰型)安排作业时段,对注意广度有限的儿童,采用"番茄工作法"改良版:15分钟专注+5分钟感觉统合训练(如抛接球、平衡板练习)。

-

多通道记忆编码:将作业要求转化为视觉(思维导图)、听觉(录音备忘)、动觉(手势密码)等多模态提示,用特定手势代表不同科目作业,强化神经回路的联结。

(二)分龄段应对策略矩阵

小学低段(1-3年级)

- 建立"作业仪式感":固定作业角布置,使用特定启动道具(如智慧台灯、计时沙漏)

- 实施"分段喂养"策略:将作业拆分为3-4个15分钟单元,单元间插入感觉餐(触觉球、咀嚼棒)

- 开发"作业闯关游戏":设计任务徽章系统,完成阶段目标可获得成长值

小学高段(4-6年级)

- 引入"作业董事会"制度:让孩子担任自己的作业CEO,父母作为董事会成员提供策略咨询

- 创建错题博物馆:将典型错误转化为展品,定期举办"防错策略研讨会"

- 实施"责任阶梯计划":逐步移交作业管理权,从完全监督→抽查监督→自主管理

初中阶段

- 构建"作业投资组合":将各科作业转化为能力资产,定期进行"学业财富盘点"

- 开展"时间拍卖会":用虚拟货币竞拍自由时间,培养机会成本意识

- 建立"学业智囊团":组建跨学科问题解决小组,促进策略共享

(三)家校协同的缓冲带建设

-

建立"作业心电图"监测机制:设计包含专注时长、情绪波动、错误类型的每日记录表,家校共享数据云平台,当系统检测到连续三天作业效率下降15%,自动触发支持方案。

-

开展"漏洞修补"工作坊:每月组织家长参与情景模拟训练,通过角色互换(家长扮演漏作业的孩子)增进同理心,共同制定个性化解决方案。

-

实施"柔性干预"策略:当作业遗漏发生时,采用"3W反思法"(What happened? Why important? How improve?)替代简单斥责,与孩子共同分析:"这次漏写科学观察日记,会错过哪些有趣的发现?下次可以用什么方式提醒自己?"

预防体系的建构哲学

(一)元认知能力的培植工程

引入"作业思维可视化"训练:要求儿童每天用语音日记复盘作业过程,记录注意力漂移点、策略有效性、情绪变化曲线,定期将这些记录转化为"认知地图",帮助孩子建立自我监控的神经通路。

(二)抗逆力培养的渗透模式

设计"可控挫折"体验:在家长监控下,故意制造适度的作业管理"事故",如临时调整作业顺序、模拟突发干扰事件,通过事后复盘,增强孩子的系统恢复能力,这种"疫苗接种"式训练能显著提升心理韧性。

(三)自主性的孵化机制

实施"选择权渐进释放"策略:初期提供2-3种作业方案供选择,中期开放时间安排权,后期授予策略制定权,每个阶段设置"安全网"(如补救方案库),让孩子在有限风险中发展决策能力。

教育者的认知革命

在这场对抗"作业黑洞"的持久战中,我们需要重新定义成功标准,北京某实验学校的改革案例具有启示意义:该校将"作业管理能力"纳入素养评估体系,设立"最优化进步奖",表彰那些虽然作业仍有疏漏,但自我管理系统有明显改善的学生,结果三年内,学生作业自主管理达标率提升41%,而传统的作业完成率指标也连带提高了29%。

神经教育学家艾莉森·高普尼克在《园丁与木匠》中指出:儿童不是需要雕刻的木料,而是需要培育的种子,面对作业漏缺这个现代教育顽疾,我们既要提供足够的生长支架,又要保持守护者的耐心,当家庭、学校、社会形成理解与支持的共振场,那些暂时迷失在作业迷宫中的孩子,终将找到属于自己的星光导航。