揭开"不喜欢老师"背后的真相

当孩子说出"我不喜欢数学老师"这句话时,至少有36%的家长会立即陷入焦虑状态(根据2023年全国基础教育调研数据),这种情绪背后折射出的不仅是师生关系问题,更是一个家庭教育的契机。

某重点小学班主任曾向我描述过一个典型案例:五年级女生小月在日记本上写满对语文老师的抱怨,家长发现后直接冲到校长室要求换班,经深入了解才发现,真正的导火索是老师在全班朗读了她的作文作为范文,而这篇作文恰巧改编自网络素材,这个案例揭示了一个关键点——孩子的表述往往带有主观滤镜。

心理学研究表明,9-15岁儿童对权威人物的评价存在三个典型偏差:

- 单一事件泛化:因某次课堂提问未被点名,形成"老师针对我"的认知

- 情感投射转移:将学业压力转化为对教师的不满

- 群体效应影响:受同伴评价体系裹挟形成从众心理

家长的黄金沟通法则

场景再现: 孩子摔着书包进门:"我们班主任简直不可理喻!" 错误回应A:"老师都是为你好" 错误回应B:"肯定是你不听话" 智慧回应:"能和妈妈说说具体发生了什么吗?"

哈佛大学教育学院的研究显示,采用"3F倾听法"(Fact事实-Feeling感受-Focus聚焦)的家长,其子女问题解决能力提升72%,具体实施可分三步走:

第一步:搭建情绪安全岛

- 放下手中事务保持目光平视

- 重复孩子原话中的关键词:"你说老师总挑你的刺?"

- 使用非语言回应:点头、握手的肢体接触

第二步:引导客观陈述 通过"5W1H"提问法还原事件: "什么时候发生的?" "当时老师在做什么?" "你旁边的同学有什么反应?"

第三步:植入成长型思维 "如果重新来一次,你会选择哪种处理方式?" "你觉得老师希望同学们达到什么目标?"

某海淀区家长分享的成功案例:当儿子抱怨体育老师"故意为难"时,她带着孩子观察老师如何指导其他学生,结果发现老师对每个动作细节都严格要求,这种具象化认知打破了孩子原有的偏见滤镜。

构建家校沟通的"第三空间"

上海某知名双语学校推行的"三角沟通模型"值得借鉴:

-

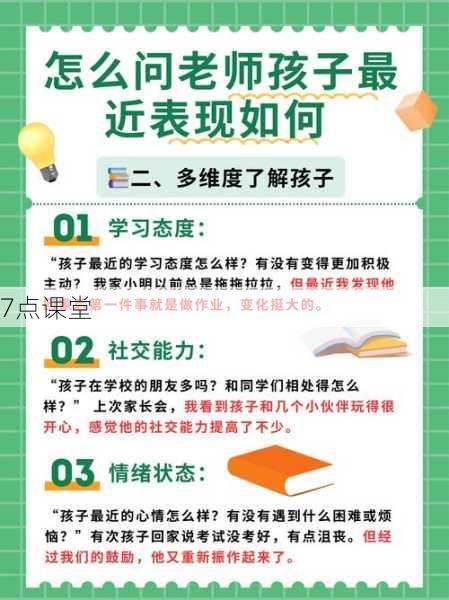

准备阶段(沟通前48小时)

- 收集3个具体事例

- 准备开放式问题清单

- 与孩子达成信息共识

-

沟通现场

- 以"我们注意到..."代替"您应该..."

- 展示孩子在家校表现的反差

- 预留2分钟沉默时间让教师反馈

-

后续跟进

- 制作包含三方建议的"行动卡片"

- 设定21天观察期

- 建立可视化进步图谱

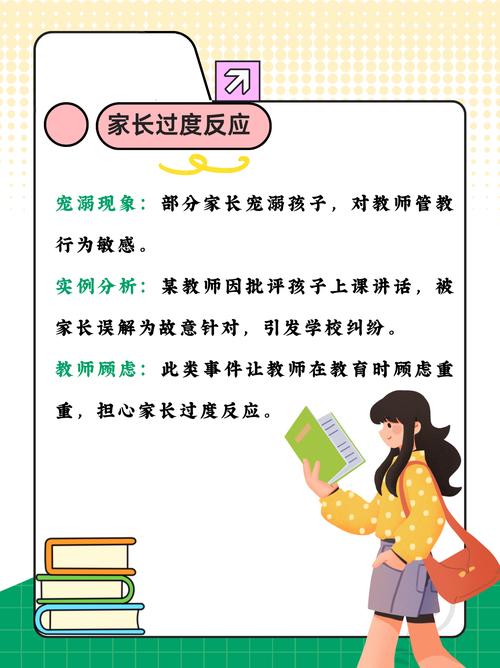

某省会城市开展的教师工作坊揭示:83%的教师更愿意与携带具体案例的家长对话,孩子最近三次作业批改后情绪低落",远比"您不够关心学生"更具建设性。

培养孩子的"关系免疫力"

日本教育学家佐藤学提出的"润泽教室"理论指出,理想的师生关系应该像未干的水彩颜料,既能保持各自特质又可相互交融,家长可通过以下方式培养孩子的社交智慧:

认知重塑练习

- 制作"老师优点清单"

- 进行"如果我是老师"角色扮演

- 分析不同教学风格的适配性

情绪调节工具包

- 设计"心情温度计"记录表

- 教授"三分钟冷静法"(深呼吸-喝水-写关键词)

- 创建"师生沟通锦囊"(含礼貌用语模板)

北京某重点中学的实践表明,实施"师生互评周记"后,冲突事件减少58%,有位男生在周记中写道:"原来张老师批改作业到凌晨不只是严格要求,更是种责任。"

识别需要专业介入的信号

当出现以下情况时,建议寻求心理咨询师帮助:

- 持续2个月以上的抵触情绪

- 伴随躯体化反应(如走进校门就腹痛)

- 出现攻击性语言或行为

- 学业表现断崖式下滑

某临床心理机构数据显示,及时干预的师生关系危机案例中,92%能在8周内得到显著改善,关键是要建立"家庭-学校-专业机构"的三维支持系统。

化危机为成长跳板

19世纪教育家第斯多惠说过:"教学的艺术不在于传授本领,而在于唤醒与鼓舞。"当孩子表达对老师的不满时,这恰是培养其社会适应力的黄金时刻,智慧的家长会像经验丰富的农夫,不是急着拔除"杂草",而是精心培育让庄稼茁壮成长的土壤。

记得那个在周记本上画满愤怒表情的女孩吗?三个月后,她在给班主任的教师节贺卡上写道:"谢谢您没有放弃那个不懂事的我。"这或许就是对教育最美的注解——在理解与成长的双向奔赴中,师生关系终将绽放出超越偏见的光芒。