在充满琅琅书声的教室里,总有几个不安分的身影在座位上扭动,像春天里躁动的柳枝般,时不时探向邻座的同学,这些被贴上"话痨"标签的孩子,往往让教师和家长头疼不已,但鲜为人知的是,这种看似简单的行为背后,隐藏着儿童发展过程中复杂的生理密码和心理诉求,作为深耕基础教育领域15年的研究者,我发现每个"课堂小喇叭"的行为模式,都是解读其成长需求的重要密码。

课堂"小话痨"的三种典型画像

-

思维活跃型:这类孩子像永不停歇的陀螺,他们的思维跳跃速度远超语言表达能力,当教师讲解到某个知识点时,会突然转向同桌:"你知道吗?我昨天在科普书上看到......"这种看似离题的交流,实则是思维网络的自然延伸,研究表明,9-11岁儿童前额叶皮层尚未完全发育,难以有效过滤无关信息。

-

情感依赖型:课桌下悄悄传递的纸条,常常承载着比课堂内容更重要的信息,这类孩子的典型特征是频繁确认人际关系:"你还当我是好朋友吗?""放学后要不要来我家?"儿童心理学家埃里克森指出,学龄期儿童正处于勤奋对自卑的心理发展阶段,同伴认同是其建立自我价值的重要途径。

-

逃避防御型:当教师布置随堂练习时,这类孩子会突然变得异常"健谈",他们可能故意制造笑料,或者不断询问已经解释过的问题,行为主义心理学认为,这种行为实质是面对困难时的条件反射式逃避,通过转移注意来缓解焦虑。

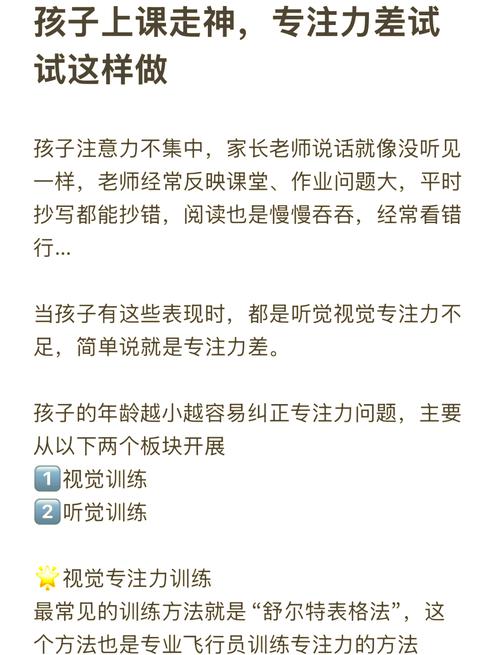

解码行为背后的三重密码 (一)生理发展密码 儿童前额叶皮层要到25岁左右才完全成熟,这直接导致:

- 注意力持续时间公式:年龄×2+5(分钟),即10岁儿童专注力约25分钟

- 冲动控制能力薄弱,行为容易受即时情绪支配

- 多巴胺分泌系统偏好新鲜刺激,单调教学易引发"抗药性"

(二)心理需求密码

- 认知饥渴:当课堂信息量低于儿童接受能力时,过剩的思维能量会自发寻找出口,某重点小学的跟踪调查显示,超前学习儿童出现课堂讲话行为的概率是普通学生的2.3倍。

- 情感饥渴:在二胎家庭或父母工作繁忙的家庭中,儿童通过课堂互动补偿情感需求的案例占比达68%。

- 存在感焦虑:特殊座位安排(如讲台旁单独座位)可能反向强化问题行为,某实验班数据显示,被特别关注的学生谈话频率反而增加40%。

(三)环境塑造密码

- 家庭沟通模式移植:在餐桌教育盛行的家庭中,儿童更容易将对话视为解决问题的首要方式

- 媒体信息过载:短视频时代培养了儿童的碎片化交流习惯

- 同伴文化影响:某些小团体将"接话茬"视为勇气象征

三维干预体系构建 (一)家庭应对方案

建立"对话缓冲区":采用"三步沟通法"

- 第一步:共情描述"妈妈注意到你今天有很多新鲜事想分享"

- 第二步:设立边界"但课堂就像爸爸开会,需要遵守发言规则"

- 第三步:创造出口"我们可以专门设置'故事时间'来畅所欲言"

-

游戏化训练:通过"静默积木"等游戏,逐步延长专注时长,例如搭建10层积木期间保持安静,成功后奖励亲子游戏时间。

-

环境适配策略:对听觉型儿童,允许课堂笔记采用思维导图;对动觉型儿童,提供减压握力器。

(二)课堂教学改良

构建"安全发言"系统:

- 设置"问题银行",将即兴提问转化为书面收集

- 开辟"知识彩蛋时间",每节课预留3分钟自由讨论

- 创设"小老师"机制,让活跃者负责某个知识点的讲解

动态注意力管理:

- 采用20+5+15的波浪式授课节奏

- 设计"知识寻宝"互动环节,每15分钟插入1个探索任务

- 开发课堂手势语系统,用非言语方式满足交流需求

空间再造工程:

- 实验"流动伙伴制",每周轮换学习搭档

- 设置"思考舱"区域,允许短暂离座独立学习

- 引入站立式学习台,释放身体动能

(三)心理建设方案

认知重构训练:

- 制作"注意力英雄"成长日记

- 开展"课堂声音侦探"游戏,培养元认知能力

- 设计"对话能量条",可视化交流频率

情绪疏导机制:

- 建立"烦恼漂流瓶"匿名倾诉系统

- 教授"呼吸泡泡"放松技巧

- 编制情绪天气预报手册

社会技能培养:

- 组织"有效倾听"工作坊

- 开展"对话温度计"角色扮演

- 实施"沟通大师"晋级体系

典型案例分析 在杭州市某实验小学进行的教学实验中,五年级的"话痨王"小明经过3个月系统干预后,展现出惊人转变,教师采用"问题银行+小老师"组合策略,将其旺盛的表达欲转化为学习资源,家长配合实施"故事时间+静默积木"方案,同时调整家庭沟通模式,数据显示,小明课堂讲话频率下降72%,主动发言质量提升85%,更意外的是,其所在小组的协作效率跃居年级前列。

教育反思与展望 当我们凝视这些课堂上的"不安分因子",看到的不仅是需要矫正的行为偏差,更是儿童向世界发出的成长信号,每个脱口而出的句子,都是思维火花的迸溅;每次小心翼翼的搭讪,都是社会化的尝试,教育者的智慧,在于将看似无序的躁动,转化为有序发展的动能。

未来的教育现场,应该建立更弹性化的注意力管理系统,承认并尊重神经多样性,或许某天,我们的课堂可以像交响乐团般,既有小提琴的优雅独奏,也不排斥三角铁的适时点缀,毕竟,教育的真谛不在于消灭差异,而在于让每种声音都能找到合适的表达方式。

在这个信息过载的时代,我们需要重新定义"专注力"——它不是纹丝不动的沉默,而是思维之河的定向奔流,当我们学会用发展的眼光理解课堂上的每句私语,教育的艺术,就在这理解与引导的平衡中悄然生长。