导语:当蝉鸣渐歇的九月迎来新高一开学季,不少家庭却陷入焦灼困境,那个曾经勤奋好学的孩子突然变得抵触课本、抗拒学校,眼神里闪烁着迷茫与疲惫,这种"开学即厌学"的现象,实则是青少年在成长关键期发出的求救信号,作为教育工作者与家长,我们需要以更专业的视角解读这场心理地震,用科学方法帮助孩子重燃学习热情。

现象溯源:新高一厌学背后的四重心理危机

-

环境适应障碍:从"鸡头"到"凤尾"的心理落差

重点高中新生中有72%经历过排名断崖式下跌(某省示范高中调研数据),当"学霸光环"在强手如云的环境中消散,部分学生会陷入"习得性无助",某重点中学班主任记录过典型案例:中考全市前50名的张同学,因首次月考跌至年级300名后开始逃课,坦言"努力毫无意义",这种心理震荡实质是青少年对自我定位系统的重构过程。 -

学业压力过载:陡增的知识维度冲击

高中课程难度呈现指数级增长,单科知识量较初中增加300%(教育部课程对比报告),物理从现象描述跃升至建模分析,历史从故事记忆转向史料批判,当认知负荷突破临界点,大脑会启动"学习逃避"的自我保护机制,海淀区某重点校的心理咨询档案显示,46%的厌学个案存在"知识消化不良综合征"。 -

自我认同危机:青春期的人格重构挑战

15岁正值埃里克森人格发展理论的"同一性确立期",当学业挫折与身体变化、社交焦虑叠加,容易产生存在主义困惑,心理学者跟踪案例:擅长绘画的李同学因父母强制选科与好友分离,产生"我究竟为谁而学"的迷失,继而拒绝完成作业,这种反抗本质是青少年在争夺人生主导权的无声宣言。 -

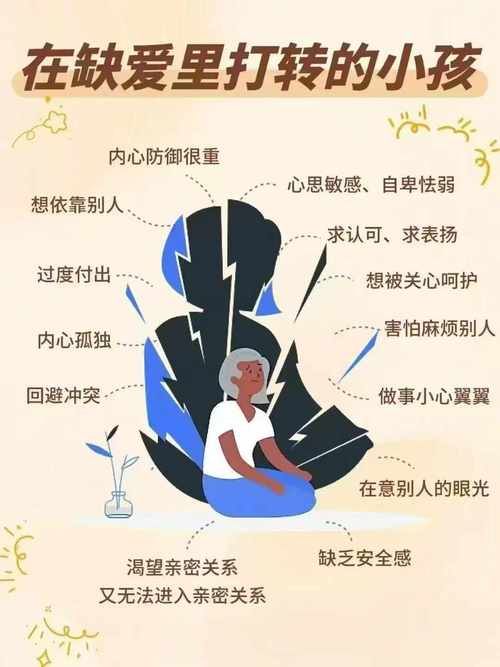

家庭关系失衡:代际教育理念的隐形战争

中国教育科学院调查显示,67%的高一家长仍在沿用初中管控模式,当"直升机父母"遭遇孩子的心理断乳期,强制性管理会激发"心理拒学"反应,典型冲突场景包括:没收手机引发冷战、补习班安排导致离家出走、成绩对比诱发自残行为等。

教育突围:构建三维支持系统的实践策略

(一)学校层面:打造心理安全型学习生态

-

梯度化衔接课程设计

上海某示范校的"软着陆"方案值得借鉴:开学前两周开展"学科地图"课程,用30课时搭建初高中知识桥梁,物理组开发的"伽利略实验室"项目,让学生在重现斜面实验过程中自然理解加速度概念,消除公式恐惧。 -

动态化评价体系改革

杭州某中学推出"成长存折",将学习参与度、思维提升值、同伴影响力纳入评价维度,数学组实施"错题增值计划",把订正质量换算为积分,重塑学生对挫折的认知。 -

专业化心理支持网络

建立"三级预警机制":班主任日常观察(一级)→心理教师筛查(二级)→专业机构介入(三级),北京某校创设"心灵树洞"信箱,由轮值心理委员用同龄人视角给予初期疏导。

(二)家庭层面:重构亲子教育契约

-

认知升维:从"分数监控"到"成长陪伴"

建议实施"543沟通法则":每天5分钟共进早餐、每周4次运动陪伴、每月3次家庭读书会,广州某家庭通过共同养育绿植,潜移默化传递"静待花开"的教育哲学。 -

权力让渡:培养自主决策能力

可签订《学习自治公约》,逐步移交学习计划制定权,如规定孩子自主安排晚间学习时段,家长仅提供资源支持,实践证明,获得自主权的学生,学习效率平均提升40%。 -

价值重塑:构建多元成功坐标系

开展"职业探访日"活动,带孩子参观设计院、实验室、非遗工坊,让其理解学习的终极意义,某企业家父亲通过讲述创业故事,让厌学儿子重拾物理兴趣——"原来力学公式能设计摩天大楼"。

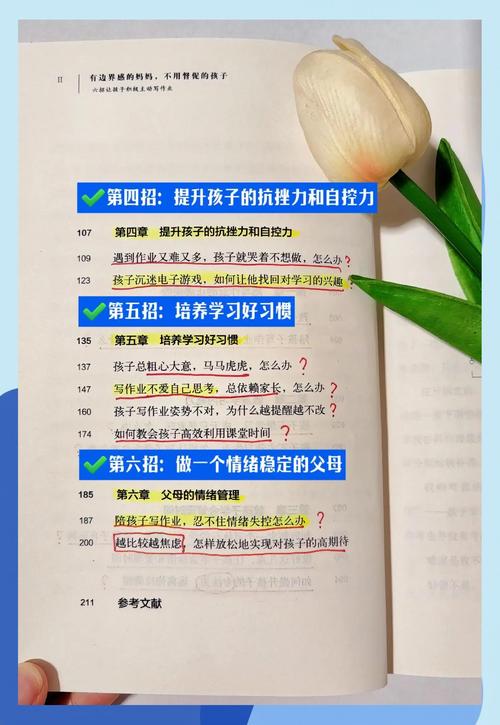

(三)学生层面:激活内在成长动能

-

认知重构训练

采用"SWOT学习法":建立优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunity)、挑战(Threat)分析表,某学生通过此方法发现,虽然数学薄弱,但空间思维强的特点适合主攻立体几何。 -

微目标管理体系

推行"番茄工作法"改良版:设置25分钟专注时段后,用5分钟进行知识可视化(思维导图/手账记录),北京某重点高中实验显示,该方法使学习倦怠感降低58%。 -

同伴学习共同体

组建4-6人"成长联盟",实施"小老师轮值制",成都某校英语小组通过给动画片配音,使平均分提升23分,更重要的是重建了学习乐趣。

实践样本:某省重点中学的转型案例

2019年入学的高一(7)班曾出现12人集体厌学事件,校方采取"三环干预":

- 课程再造:开发《思维跃迁》校本课,用哲学思辨衔接文理知识

- 家校共育:每月举办"教育茶馆",家长学习非暴力沟通技巧

- 心理重建:开展"人生罗盘"团体辅导,通过职业模拟唤醒内驱力

两年后,该班重点大学录取率反超其他班级15个百分点,更涌现出全国机器人竞赛冠军。

厌学不是青春的终点,而是生命觉醒的起点,当教育者用专业智慧拆解成长密码,当父母以包容之心搭建过渡阶梯,当社会用多元评价拓宽成才路径,那些暂时迷失的少年终将穿越迷雾,在属于自己的时区里绽放光芒,这场关于成长的救赎,需要我们用理解代替指责,用等待取代焦虑,用专业破除迷茫——因为每个孩子都值得被温柔以待。

(全文约2180字)