8岁的小宇连续两周在教室门口哭闹,死死拽着母亲的衣角不肯松手,案例二:14岁的初中生晓雯连续三天把自己反锁在房间,任凭父母如何劝说都不肯去学校,这些场景正在越来越多的家庭上演,根据中国青少年研究中心2023年的调研数据显示,全国中小学阶段出现明显拒学倾向的学生比例已达5.7%,较五年前上升了2.3个百分点,面对这个困扰无数家庭的教育难题,我们需要用专业视角寻找根源,采取系统性解决方案。

识别预警信号:不同年龄段的典型表现 幼儿阶段的拒学行为通常表现为躯体化反应:清晨起床后持续腹痛、头痛,校门口出现剧烈哭闹,甚至出现尿频、呕吐等生理症状,小学中高年级学生则更多表现为情绪低落、作业拖延、反复询问"能不能请假"等试探性行为,到了青春期,问题往往以更隐蔽的形式呈现:故意错过校车时间、清晨装睡不起,或是用沉默对抗父母的催促。

深度剖析六大诱因

-

学习适应障碍:某重点小学三年级学生案例显示,当数学课程进度突然加快时,26%的学生出现持续性焦虑,其中12%发展为厌学情绪,这类学生往往存在知识点断层,课堂参与度显著下降。

-

社交恐惧漩涡:初二女生小敏的日记本里写着"教室里每个人的笑声都像在嘲笑我",这种认知扭曲往往源于同伴关系创伤,研究发现,遭遇校园冷暴力的学生中,有43%会在三个月内出现拒学行为。

-

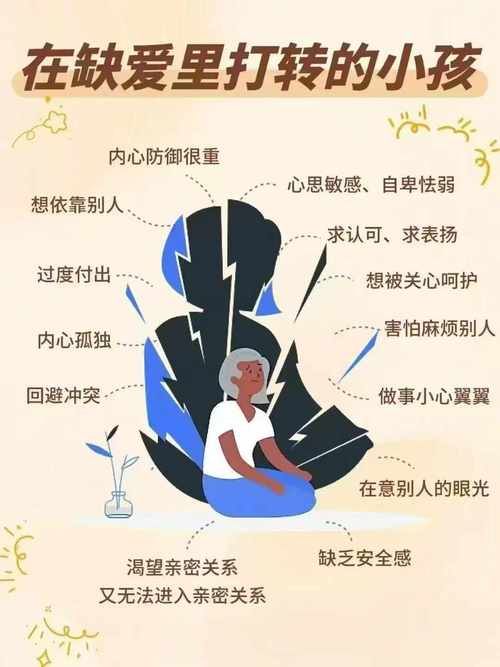

家庭系统失衡:在父母长期争吵的家庭中,孩子出现拒学行为的概率是和谐家庭的4.2倍,这类儿童常将"生病"作为维系家庭平衡的无意识策略。

-

电子产品依赖:疫情期间养成游戏习惯的学生,复课后出现注意力障碍的比例达38%,其中17%发展为周期性逃学行为。

-

教师权威创伤:某教育机构调研显示,32%的拒学案例与教师不当惩戒有关,特别是当众批评造成的自尊损伤需要3-6个月心理修复期。

-

发展性障碍:约7%的拒学儿童存在未被识别的读写障碍或多动症,这类学生每天要比同龄人多耗费2.3小时完成相同课业量。

分阶干预策略 (一)应急处理四步法

-

建立情感连接:像案例中的小宇妈妈那样,蹲下来平视孩子:"妈妈知道你现在很害怕,我们慢慢说。"切忌在情绪激动时讲道理。

-

设置缓冲期:与校方协商"渐进式返校"方案,比如前两天只上半天课,逐步增加在校时长,某实验校数据显示,缓冲期成功率比强制返校高73%。

-

创设安全情境:允许孩子携带安抚物上学,或安排信任的老师进行课前衔接,五年级班主任王老师的经验是:准备专属"安心角",让学生在焦虑时能暂时独处。

-

重建作息规律:即便在家休息,也要保持7点起床、穿校服、整理书包等仪式性动作,防止昼夜颠倒。

(二)根源化解五维方案 认知层面:采用绘画治疗帮助孩子具象化恐惧源,10岁男孩小杰通过画出"学校怪兽",逐步认识到80%的恐惧来自自己的想象。

行为层面:实施代币奖励系统,每完成一个小目标就积累积分,可兑换非物质奖励如"决定周末活动"。

环境调整:建议学校实施"伙伴制",为新转学生匹配性格相容的学伴,北京某中学的实践表明,该制度使转学生适应期缩短40%。

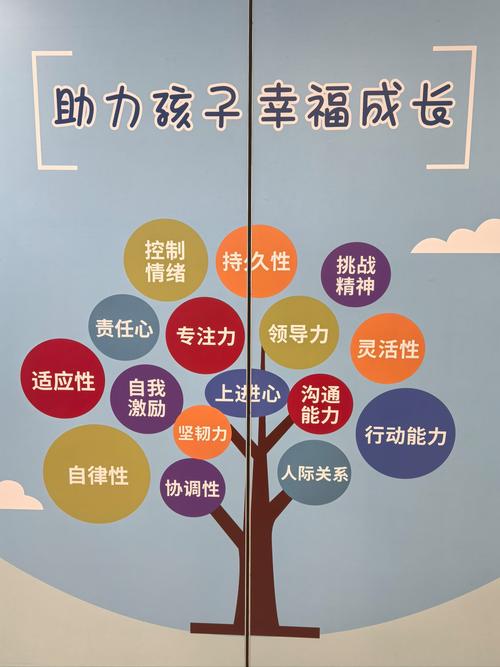

能力培养:通过情景模拟训练社交技巧,用角色扮演演练"如何向老师提问"、"怎样加入游戏小组"。

专业介入:当拒学持续两周以上,需要联合心理咨询师进行沙盘治疗或家庭系统排列,上海某专科医院数据显示,早期干预的有效率可达89%。

预防性教育指南 家庭方面:建议设置"情绪安全阀",每周开展家庭会议,让孩子主导讨论议题,避免将学业成就与爱挂钩,多说"无论考多少分,我们都爱你"。

学校方面:推广弹性评价机制,某实验小学将"进步值"纳入考核,使后进生学习动机提升65%,教师需接受危机干预培训,掌握识别早期预警信号的技能。

社会支持:鼓励社区建立"成长加油站",由退休教师和心理咨询师组成支援小组,杭州某社区的实践显示,这种模式使辖区青少年心理问题发生率下降31%。

面对孩子拒学这个复杂的教育课题,我们需要摒弃"有病就得马上治"的急躁心态,就像园丁无法催促花朵开放,教育本质上是个静待花开的过程,当家长能放下焦虑,真正看见孩子行为背后的心理需求,当学校能营造更具包容性的成长环境,当社会能提供更多元的发展路径,我们终将帮助每个孩子找到属于他们的成长节奏,暂时的停顿不是为了放弃前行,而是为了积蓄重新出发的力量。