站在心理咨询室的单向玻璃前,我注视着17岁的小雨,这个重点中学的尖子生正无意识地撕扯着纸巾,眼泪大颗大颗砸在年级排名表上,这样的场景,在我的职业生涯中已不是第一次出现,近年来,青少年心理咨询案例以每年23%的速度递增,其中85%的来访者都主诉"总是心烦",这个数据背后,折射出当代高中生正在经历着怎样激烈的内心风暴。

第一部分:解码青春期情绪风暴的成因密码

在神经科学实验室的脑部扫描图中,15-18岁青少年的大脑呈现独特的活跃状态,前额叶皮质的发育滞后与边缘系统的过度活跃,造就了这个时期特有的情绪波动特征,但生理因素只是冰山一角,当代高中生面临的多维压力复合体才是真正的情绪引爆点。

1 认知重构困境:重点中学的李明每天背诵到凌晨两点,却在看到同桌更厚的错题本时陷入焦虑,这种"比较漩涡"源自青少年尚未成熟的自我认知体系,他们往往将成绩与自我价值划等号,形成"考不好=人生失败"的灾难化思维。

2 时间感知扭曲:海淀区某示范高中的调查显示,92%的学生认为"时间永远不够用",当大脑长期处于时间压迫状态,会触发杏仁核的危机预警,导致持续性的烦躁不安,更值得注意的是,这种焦虑往往与真实任务量不成正比,更多源于对"落后"的想象恐惧。

3 关系支持缺失:华东师大2023年心理健康白皮书指出,65%的高中生遇到烦恼时首选网络匿名倾诉,当现实中的亲子对话停留在"考了多少分",师生交流局限于错题分析,青少年的情绪出口被迫转向虚拟世界,这种错位的支持系统加剧了孤立感。

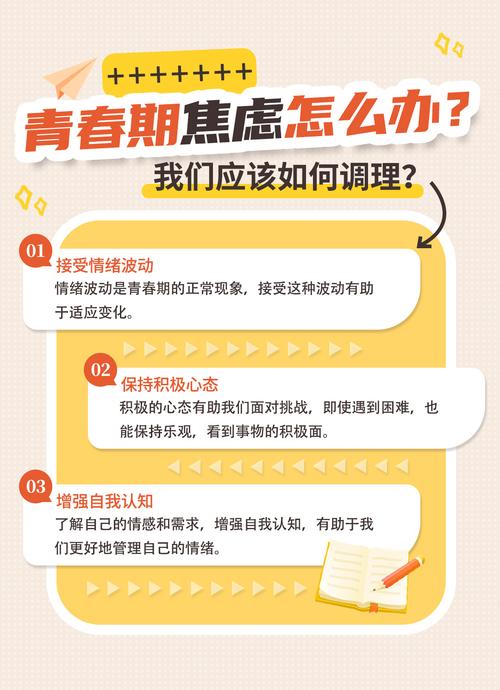

第二部分:构建情绪免疫系统的三维模型

1 认知重建:打破思维反刍的魔咒 在团体辅导中,我常让学生玩"思维拆弹"游戏:把烦心事写在气球上,然后分析哪些是事实,哪些是想象,17岁的晓枫惊讶地发现,困扰他三个月的"同桌要害我"的猜想,竟找不到任何实证,这种认知行为训练能有效阻断灾难化思维的蔓延。

具体操作可分三步走:第一周记录每日负面想法,第二周标注这些想法的真实性系数(0-10分),第三周针对高焦虑低真实度的想法设计反驳证据,某重点中学的实验数据显示,坚持训练的学生,焦虑指数在八周内下降41%。

2 时间管理:重构24小时的能量地图 清华附中曾推行"番茄工作法",但效果不佳,追踪发现,问题出在刻板的时间切割上,后来改进的"能量波动法"更符合青少年生理节律:将学习任务按脑力消耗分级,匹配每天不同时段的精力状态,例如利用早晨的血清素高峰攻克难题,下午的运动时间释放皮质醇,晚自习用费曼技巧进行知识反刍。

更重要的是建立"停机机制",深圳中学的"五分钟禅修课"值得借鉴:每天下午四点,全校进行正念呼吸练习,跟踪调查显示,参与学生的注意力持续时间延长了28%,情绪失控事件减少63%。

3 支持系统:编织立体情感安全网 北京某重点高中打造的"成长合伙人"计划颇具创新性:每个学生拥有由同龄人、年轻教师、校友导师组成的支持三角,00后更愿意向大五岁而非五十岁的人倾诉烦恼,这种代际衔接的情感通道显著提升了求助意愿。

家长角色需要从"监工"转型为"场边教练",我设计过"3×3沟通法":每天三次、每次三分钟的非功利对话,不谈成绩,只聊"今天有什么有趣的事",这种刻意练习能重建亲子间的信任纽带,海淀家长群的跟踪反馈显示,采用该方法的家庭冲突率下降57%。

第三部分:典型案例的破茧之路

1 考试焦虑的蝴蝶效应 省重点中学的理科尖子生小林,每逢大考就呕吐腹泻,心理测评显示其焦虑源并非考试本身,而是"考砸会让父母丢脸"的想象,我们采用系统脱敏疗法,从模拟考试时父母在场旁观,到故意考差后观察父母反应,经过十次渐进训练,他最终理解到父母的关爱是无条件的,这个案例揭示:青少年的焦虑常常是对成人世界的情感误读。

2 社交恐惧的破冰实验 因"被同学孤立"而休学的雯雯,在沙盘游戏中暴露出完美主义倾向,我们通过角色扮演,让她体验"犯错的可爱",当她在戏剧课上故意念错台词引发笑声而非嘲笑时,终于领悟人际交往的真相:适度脆弱反而能拉近距离,三个月后,她成功组织了班级辩论赛,这个转变印证了"暴露疗法"在青少年社交障碍中的有效性。

3 未来迷茫的灯塔计划 新高考选科让很多学生陷入选择瘫痪,我们开发了"生涯探索七日谈"项目:前三天体验不同职业场景,中间两天采访相关从业者,最后两天绘制个人能力矩阵图,参加该项目的学生,决策焦虑指数平均降低39%,目标清晰度提升52%,这证明,具身体验比理论说教更能化解青少年的未来焦虑。

站在心理咨询室的窗前,看着小雨渐渐停止哭泣,开始用彩笔在纸上勾画情绪曲线,我再次感受到这个职业的重量,青少年的心烦意乱不是弱点,而是成长发出的邀请函,当我们用科学的工具拆解情绪谜题,用温暖的陪伴编织安全网络,那些躁动不安的灵魂终将在风暴中练就翱翔的翅膀,这需要教育者保持与时俱进的洞察力——既要读懂脑神经科学报告上的数据曲线,也要听见少年心底最细微的震颤,唯有如此,我们才能帮助他们在青春期的惊涛骇浪中,找到属于自己的心灵罗盘。