孩子发出的无声求救

当孩子频繁抱怨"肚子疼"逃避上学,当书包里的作业本连续三天未开封,当原本活泼的孩子变得沉默寡言,这些看似普通的日常细节,实则是孩子发出的红色警报,据中国青少年研究中心2023年调查显示,基础教育阶段出现明显厌学倾向的学生比例已达17.8%,且呈现低龄化趋势,家长需要敏锐捕捉三类典型征兆:

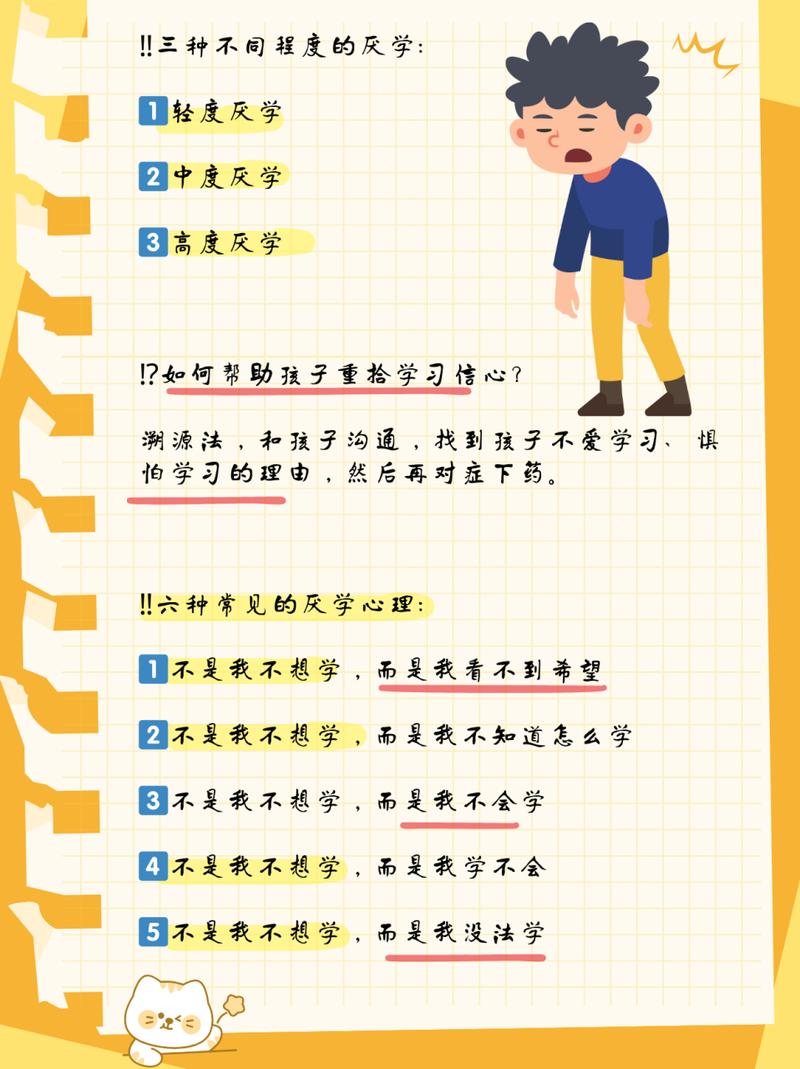

生理性逃避表现为清晨反复出现的头痛、腹痛等躯体症状,超过80%的案例经检查并无器质性病变,心理性抗拒常以"作业太多""老师太凶"为借口,实质是面对学习压力的应激反应,行为性退行则体现在成绩断崖式下跌、刻意损坏学习用品等反常举动,北京某重点小学班主任李老师分享:"有个学生每天到校就把课本藏进厕所水箱,这种极端行为背后是严重的焦虑情绪。"

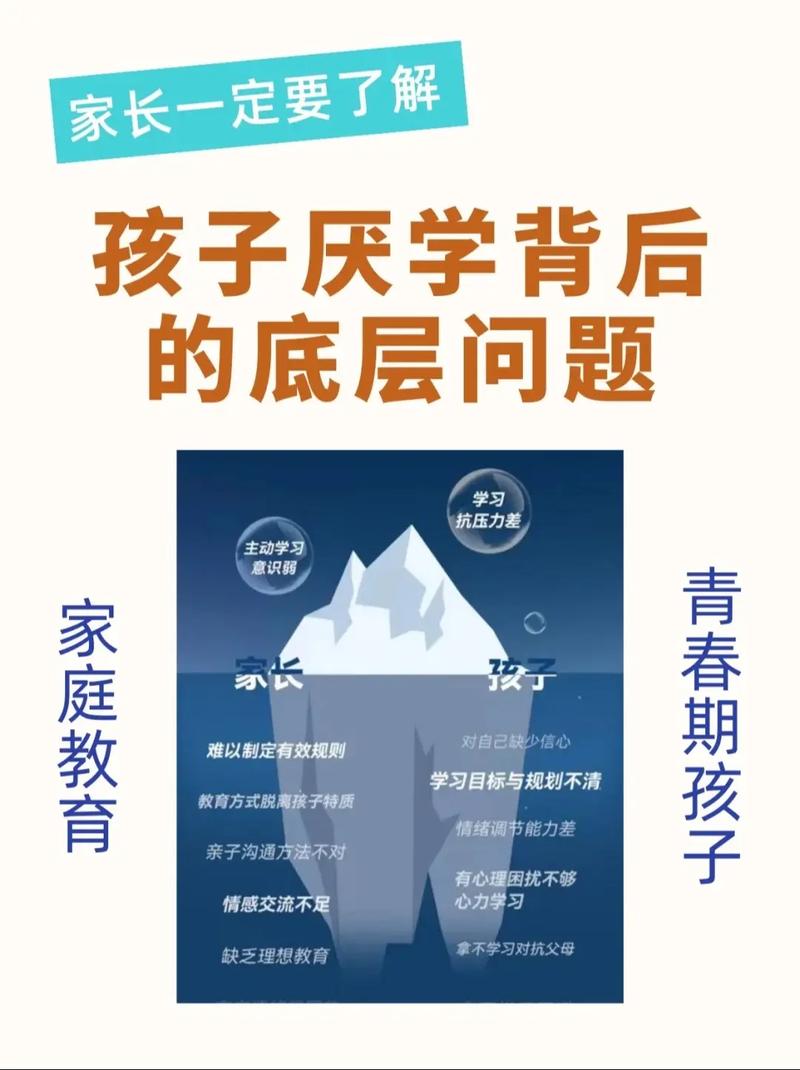

解构厌学根源:比强迫学习更重要的事

高压教育模式下,某初三学生每天学习16小时,最终确诊抑郁症的案例绝非个例,华东师范大学调研显示,62.3%的厌学案例与家庭教养方式直接相关,过度干预型家长将孩子的时间精确到分钟,自主性扼杀在日程表里;情感缺失型家庭中,孩子通过厌学获取关注;而教养分歧型家庭,孩子则在父母教育理念冲突中迷失方向。

学校因素同样不可忽视,35%的受访学生表示"听不懂也不敢问",28%因为教师不当批评产生学科抵触,更值得警惕的是隐性校园暴力——被群体孤立的孩子,厌学往往是对社交创伤的自我保护。

破局五步法:从对抗到对话的智慧转变

-

重建情感联结的"黄金三小时" 每天设置不受打扰的亲子对话时间,遵循"5:1积极交流法则":每句指导搭配五句情感认同。"这道题确实很难,我像你这么大时更头疼数学"比"这么简单都不会"更能打开心扉。

-

目标分解的"登山者策略" 将学期目标转化为可实现的周计划,采用"小步快跑"模式,广州家长王女士的实践值得借鉴:帮助孩子将"英语及格"分解为"每天记住5个单词",三个月后成绩提升20分。

-

学习动力的"兴趣锚点" 成都某中学开展的"学科探索月"成效显著:允许学生自选研究课题,有位痴迷篮球的学生通过计算抛物线研究物理,最终建立跨学科知识体系。

-

家庭生态的"减压阀计划" 引入"无作业星期三",设立家庭读书角,定期举办"吐槽大会",浙江家庭教育指导中心案例显示,实施家庭减压计划后,79%的孩子学习焦虑指数明显下降。

-

专业干预的"适时求助" 当出现持续失眠、自伤倾向等信号,务必及时寻求心理咨询,上海青少年心理热线统计表明,早期干预可使68%的严重厌学案例在3个月内改善。

警惕教育雷区:这些做法正在摧毁学习热情

"考进前十就买最新手机"的承诺,可能培养出功利主义者;"不想学就打工去"的威胁,会加深孩子的自我否定,更隐蔽的伤害来自比较式激励:"邻居小明都能考满分",这种对比直接打击自尊根基。

某培训机构调查显示,接受打骂教育的孩子,32%产生习得性无助,45%出现报复性厌学,而放任自流组中,81%的学生在升学关键期彻底放弃学业。

重塑成长认知:教育是农业而非工业

深圳教育改革中提出的"成长时区"理论值得深思:每个孩子都有独特的发展节律,就像水稻有早稻晚稻,孩子的觉醒期可能相差数年,北京四中曾接收过初三才开窍的学生,最终考入清华大学的案例证明:耐心等待比拔苗助长更重要。

家长课堂的实践数据显示,参加系统培训的父母,其子女厌学改善率高出对照组41%,这印证了德国教育家的论断:"教育本质是施教者的自我修行。"当家长从焦虑的监工转变为成长的伙伴,当家庭从高压锅变为安全港,知识的种子自会在适宜的土壤中萌发。

破解厌学困局的关键,在于将"你必须学"转化为"我们一起学",教育的真谛不是填满水桶,而是点燃火种,当家长放下排名执念,看见真实的孩子,学习终将回归其本质——一场发现自我、探索世界的奇妙旅程。