(全文约2200字)

清晨七点半的厨房里飘着煎蛋的香气,七岁的朵朵却蜷缩在沙发上,小手紧紧按着肚子:"妈妈,我肚子好痛..."这样的场景在许多家庭都曾上演,当孩子频繁以身体不适为由拒绝上学,父母往往陷入两难:究竟是该坚持送医检查,还是该怀疑孩子在逃避什么?这个看似简单的育儿难题,实际上需要家长运用智慧在生理健康与心理健康之间找到平衡点。

腹痛背后的多元解读

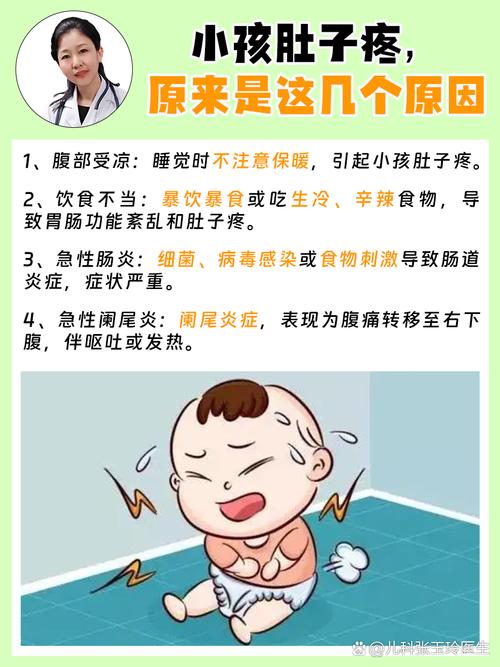

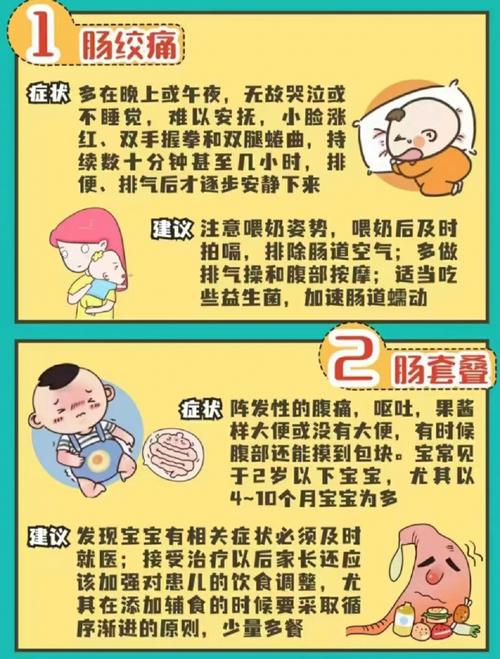

儿童躯体化症状(somatization)研究显示,6-12岁学龄儿童中有15%-20%会经历无明显器质性病变的反复腹痛,这种现象通常与心理压力存在显著关联,但家长需要谨慎辨别:

生理性诱因排查清单

- 消化道疾病:肠系膜淋巴结炎、急性胃肠炎等

- 饮食异常:乳糖不耐受、食物过敏、早餐缺失

- 睡眠障碍:长期晚睡导致的植物神经紊乱

- 环境适应:对新校区饮用水质的敏感反应

心理性诱因识别指南

- 分离焦虑:低龄儿童对新环境的适应困难

- 学业压力:考试焦虑或作业拖欠带来的恐惧

- 社交困境:校园霸凌的早期信号

- 家庭系统:二胎出生、父母关系变化等应激源

典型案例:9岁男孩小杰连续三周周一腹痛,经检查发现其数学老师每周一进行随堂测验,而他在前次测验失利后未得到及时疏导。

家长应对四步法则

第一步:症状观察 建议制作《腹痛记录表》,包括疼痛时间(上学前/课间/饭后)、持续时间、伴随症状(发热/呕吐/腹泻)、缓解方式等,连续记录2周可发现潜在规律。

第二步:有效沟通 避免质问式对话:"你是不是在装病?"尝试开放式询问:"能告诉妈妈肚子哪个位置最不舒服吗?"观察孩子描述症状时的神情是否与平时疼痛表现一致。

第三步:医疗介入 当出现以下警示信号应立即就医:

- 夜间痛醒

- 体重持续下降

- 便血或黑便

- 疼痛部位固定且剧烈

第四步:心理疏导 对于确认无器质性病变的情况,可采用"症状外化"技术:"这个捣蛋的肚子疼又来打扰我们了,让我们一起想办法赶走它好不好?"

与学校的协同策略

教师沟通技巧 向班主任提供《在校观察清单》:

- 课间活动参与度

- 午餐进食情况

- 如厕频率

- 同伴互动模式

-

渐进式返校计划 对于长期缺课的孩子,可协商分阶段适应: 第1周:每天到校1小时(参与集体活动) 第2周:完成上午课程 第3周:恢复正常作息

-

环境调整方案

- 为敏感儿童设置"安全角"

- 调整座位远离洗手间(消除如厕焦虑)

- 建立学业帮扶小组

预防性教育策略

-

身体认知教育 通过绘本《我们的身体司令部》,帮助孩子理解"有时候大脑会给身体发送错误警报",组织家庭情景剧,模拟不同场景下的应对方式。

-

压力管理训练 教导"焦虑温度计"技巧:用1-10分量化焦虑感,当达到6分时启动"深呼吸泡泡"(用吸管吹泡泡进行呼吸调节)。

-

社交技能培养 设计角色扮演游戏,预设"被嘲笑时"、"忘记带文具时"等场景,演练具体应对话术,定期举办家庭会议,分享各自遇到的挑战。

特殊情境处理指南

转学适应期 10岁女孩转学后持续腹痛,检查发现其因方言差异不敢开口说话,解决方案:与老师约定每日3次特定互动,逐步建立安全感。

竞赛焦虑 奥数班学生每逢比赛前就腹泻,心理评估显示完美主义倾向,通过认知行为疗法调整自我期待值。

同胞竞争 二胎家庭长子频繁生病,引入"特别时光"制度:每周固定90分钟单独亲子时间。

专业资源介入时机

当出现以下情况时建议寻求心理咨询:

- 症状持续超过1个月

- 伴随情绪低落或攻击行为

- 明显影响社会功能

- 家庭干预无效时

值得注意的是,儿童心理门诊数据显示,60%的躯体化症状儿童在3次家庭治疗后症状显著缓解,早期干预效果优于长期积累后的治疗。

面对孩子的"肚子疼",我们既不能草木皆兵地过度医疗化,也不能简单归因为偷懒耍滑,这个微妙的育儿课题,实则是培养家长洞察力与同理心的珍贵契机,当孩子捂着肚子说"不想上学"时,我们给出的不应是粗暴的揭穿或焦虑的妥协,而是一个蹲下来的拥抱:"让我们一起来看看这个肚子疼到底想告诉我们什么,好吗?"在这个过程中,我们不仅在解决当下的困境,更在示范如何面对人生中各种真实或隐喻的"疼痛"——带着理性去分析,怀着温情去理解,用智慧寻找出路,这或许就是家庭教育最本质的模样:在生理与心理的交界处,搭建起通往成长的桥梁。